毎日、料理の時間が何より楽しいと感じている。

SNSで見つけたおしゃれな盛り付けやレシピ動画に、つい憧れてしまう。

そんなふうに思ったことはありませんか?

実はそんな人にはフードコーディネーターの資格がおススメです。

この資格は、単に料理を作るだけでなく、レシピ作成、盛り付け、撮影、スタイリングなど、料理を魅せる力を学べ、料理全般のスキルを磨くことができます。

しかも、取得したスキルはSNSでの発信や副業、さらに食の仕事へとつなげていくことも可能です。

自らレシピを作成して食事をコーディネートしたり、毎日の料理の経験を将来仕事にできる可能性も広がります。

レシピ開発など難しそうと思われるかもしれませんが、資格自体は実務経験がなくても取得が可能です。

通信講座やオンライン受講も可能なので、忙しい方でも自分のペースで始めることができます。

この記事ではそんなフードコーディネーター資格について、SNSや副業での活かし方までわかりやすくまとめています。

ぜひ最後まで御覧ください。

目次

フードコーディネーターとは?

フードコーディネーターとは、特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会が運営する民間資格です。

この資格を一言でいうと、食を通して人や社会をつなげるプロフェッショナルです。

単なる料理の知識にとどまらず、商品開発・演出・運営まで幅広く関わることができるのが魅力です。

フードコーディネーターには主に3つの役割があります。

- 食の開発

- 食の演出

- 食の運営

・食の開発

新しい食の価値を生み出す開発の仕事に携わることができます。

食の開発ではレシピづくりや商品企画をイメージするかもしれませんが、それだけではありません。

フードコーディネーターは食とビジネスの両方の知識を活かし、新しいサービスや教育分野にも関われるのが特徴です。

活躍例

- 食品メーカーの商品開発

- 飲食店の新メニューの考案

- 食をテーマにした新サービスの企画

- 観光業と連携した食体験プログラム

- 食育を目的とした教育カリキュラムの作成

・食の演出

食を視覚的・空間的に演出し、味だけでなく見せ方で美味しさを表現する役割も担います。

テレビや雑誌でおしゃれに盛り付けられた料理は、誰もが食べたくなるような工夫が散りばめられ、魅せる工夫を考えるのもフードコーディネーターの重要な役割です。

活躍例

- 飲食店の空間コーディネート

- 食関連の雑誌・Web記事の企画・執筆

- 食品や店舗のPR(パブリシティ)活動

- 商品陳列や売り場づくりの提案

・食の運営

食に関するビジネスの運営にも関わることができます。

自ら企画・実行する立場で食の分野に貢献できるのも、フードコーディネーターならではです。

ビジネスの視点を持っているからこそ、単なる裏方ではなく、食を通じた社会貢献や起業も目指せます。

活躍例

- 料理教室やフードイベントの開催

- フードコーディネーター育成スクールの運営

- 食育プログラムの実施

- 新しい飲食業態(レストランなど)の立ち上げ・運営

フードコーディネーター資格の概要

この資格は、食文化や食ビジネスに関する幅広い知識と実践力を身につけることを目的としており、3級から1級までの3段階のレベルがあります。

・フードコーディネーター3級

食の世界への入り口ともいえる資格です。

この級では、フードコーディネーターとして活動するために必要な基本知識を、幅広い視点から学びます。

食にまつわる歴史や伝統、栄養学や調理の理論、美しく見せる盛り付けや空間演出の基本、そして飲食ビジネスの基礎的な考え方まで、多角的な学びが得られます。

初めて食の分野に触れる人でも理解しやすい内容になっており、食に関心がある方、これから仕事に活かしたい方にとって、最初の一歩として最適な級です。

・フードコーディネーター2級

フードコーディネーター2級は、3級で学んだ基礎知識をもとに、実際のビジネス現場で通用するスキルや考え方を深めていく段階の内容です。

より実践的な内容に踏み込み、食の分野での企画力や提案力を高めていくことが目的となります。

食の現場で求められる企画力や提案の具体性、構成力などが問われるため、より実務的な力を身につけたい方には大きなステップアップとなります。

・フードコーディネーター1級

フードコーディネーター1級は、食のプロフェッショナルとして活躍するための最上級資格です。

この級では、知識だけでなく、現場で実際に通用する提案力・プレゼンテーション力までが求められます。

自分の企画を相手にわかりやすく、かつ説得力を持って伝える力が求められます。

審査の中では、プレゼンだけでなく質疑応答によって対応力や理解度も問われるため、まさにプロとして活動できるかが試されるステージです。

1級に合格することで、企業との商品開発やレストランのプロデュースなど、実際の仕事に直結したフィールドで活躍できる実力を証明することができます。

試験内容

基本的に資格は3級から順番に受験し、次の級を受けるためには資格認定を受ける必要があります。

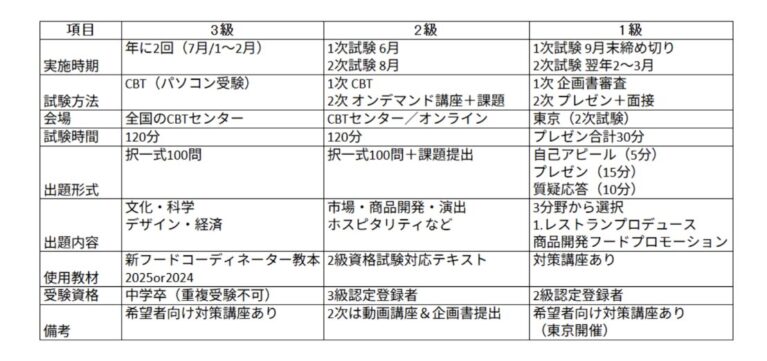

各級の実施時期や試験内容は以下の表を参考にしてみてください。

フードコーディネーター試験内容 比較表 (2025年度)

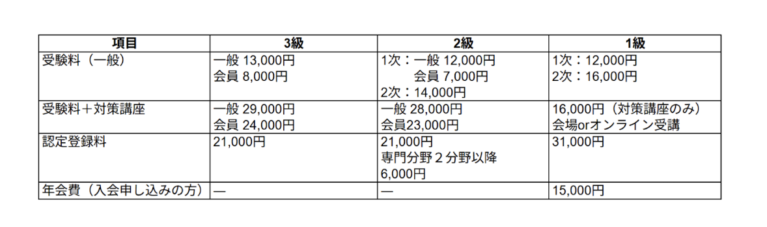

受験費用

フードコーディネーター試験費用 比較表(2025年度)

合格率

フードコーディネーター資格は、食に関する専門的な知識と実践力を証明する資格であり、各級の試験内容や受験費用、合格率を理解することで、より効果的な学習計画を立てることができます。

フードコーディネーター資格は、現在3級合格者は約31,700人(うち資格取得者 約26,700人)を突破し、2級合格者は約24,00人(うち資格取得者 約2,300人)以上に1級合格者は約180人(うち資格取得者180人)となりました。

3級や2級1次試験までは合格率80%程度と比較的高く、基礎をしっかり学べば合格しやすい試験です。

しかし、2級2次試験以降は徐々に難易度が上がり、1級試験の合格率は40%と大きく下がります。

実際に、3級の資格取得者が約31,700名いるのに対し、1級の合格者はわずか180名と非常に限られています。

このことから、級が上がるごとに専門性や実践力が求められるため、十分な対策が必要になってきます。

特に1級では企画書作成やプレゼンテーションが求められるため、事前の準備と戦略的な学習が欠かせません。

2級試験の合格率

2024年度 | 85.53% |

|---|---|

2023年度 | 85.89% |

2022年度 | 82.39% |

2021年度 | 84.80% |

2019年度 | 86.49% |

1級試験の合格率

2024年度 | 40.00% |

2023年度 | 29.72% |

2022年度 | 40.00% |

2021年度 | 22.58% |

2019% | 43.10% |

参考

特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会 2級合格率

特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会 1級合格率

フードコーディネーターの資格がおすすめな人

ここまで大まかにフードコーディネーターについて解説してきました。

しかし、自分にこの資格が向いているかどうか判断するのは難しいですよね。

そこで、様々な栄養の資格について調べてきた私が、この資格を取得すべきだと思う人を紹介します。

食に関する幅広い知識を身に付けたい人

食の資格というと栄養指導や食材の知識などに特化していることが多いです。

しかし、フードコーディネータの資格では幅広い知識を身につけることができます。

食に関わる知識だけでも、その範囲は驚くほど広く、単なる料理のレシピだけにとどまりません。

- 食文化の歴史

- 食材の扱い方

- 安全性

- 栄養バランス

- テーブルマナー

学べる内容は多岐にわたります。

食の基礎から応用まで、しっかりと身につけたい人にぴったりの資格といえます。

フードコーディネーターの資格は、そうした食全体にまつわる知識を体系的に学ぶことができる点が魅力的です。

食の知識を活かして仕事をしたい人

料理をつくることが好きで、それを人に伝えることに興味がある人にも、フードコーディネーターはおすすめです。

日々の食事作りの知識を活かして、いざ仕事にしたいと思ってもその魅力を誰かに伝えるというのは、難しいものです。

実際に魅力を誰かに伝えるためには、提案方法や見せ方の知識も必要になってきます。

フードコーディネーターでは、メニュー開発やレシピ提案、メディアでの料理演出、フードスタイリングなど、食に関する幅広い知識を学べるため、さまざまな分野で活躍できるようになります。

実際に多くの資格取得者が、飲食業界や商品開発、メディア制作などの現場で食のプロフェッショナルとして働いています。

食に関するビジネスの知識を身に付けたい人

フードコーディネーターは美味しいだけではなく、売れる食の企画や演出を考える力も求められます。

3級ではマーケティングや経済の基礎を、2級・1級では商品プロデュースやプレゼンテーション、販売戦略など、ビジネスの実践的な知識が問われます。

食に関わる仕事をしたいけれど、ビジネスの視点が不安という方でも、試験勉強を通じて自然と経営感覚が身につくよう構成されているのがこの資格の特長です。

食とビジネスで活かせる人気の資格

ここまでフードコーディネーター資格について詳しく説明してきましたが、実際の食の仕事が他にどんなものがあるのか、どんな資格がいいかわからない…

そんな方におすすめなのが、ビジネス視点を持ちながら食の知識を深められる資格です。

今まで解説してきたフードコーディネーター資格は、メニュー開発からマーケティングまで幅広く学べる人気資格のひとつです。

ここでは、それに加えて、SNS時代に強みを発揮できる、注目の食関連資格を3つご紹介します。

フードスタイリスト

フードスタイリストは(一社)日本フードライセンス国際協会が主催する民間資格です。

料理や食品を写真・映像などでより魅力的に見せる演出を行う仕事です。

広告、テレビ、雑誌、SNSなどで使われる写真や映像の現場で求められるスキルが身につきます。

撮影用のスタイリングや料理本制作に携わりたい人、インスタグラムやYouTube発信などにも向いている資格といえます。

料理の知識に加えて、ビジュアルのセンスを活かして、食の魅力を伝えたい方にもおすすめです。

野菜ソムリエ

野菜ソムリエは、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会が認定する民間資格です。

野菜や果物の正しい知識・選び方・栄養・おいしい食べ方を伝える食材の専門家です。

飲食業界や料理教室はもちろん、スーパーや百貨店、農業・観光の分野など、幅広い現場で活かせる資格であり、食材にストーリー性や季節感を持たせた提案ができるようになります。

この資格をとることで、開発するメニューやサービスに対して説得力のある食材の背景や旬の提案を加えることが可能となり、提案力が一段と高まります。

講座内容は、野菜の基礎知識、品種や旬、保存・調理法、栄養、流通の仕組みなど多岐に渡ります。

食材から魅力を伝えることにも特化しているため、SNS発信にも充分いかすことができます。

また、野菜のプロとして、生産者、料理人、コーディネーター、農業など様々なビジネスを協会がバックアップする体制が整っているところも魅力的です。

参考:日本野菜ソムリエ協会

詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

臨床栄養医学指導士

臨床栄養医学指導士は、臨床栄養医学協会が認定する資格です。

生化学と栄養学の視点から、不調の根本改善を目的とした栄養アプローチを学べます。

ダイエットサポートや体質改善を目指す栄養カウンセリングの現場で活かされており、特に個人向けの食サポートに強い資格です。

講座内容としては、栄養素の代謝、不調別の栄養対策、血液検査の読み解き方など多岐にわたります。

また、認定試験に合格するとサロン生は無料でビジネスセミナーに参加する事ができます。

そこでは、ライティングやSNS活用の仕方などを無料で学ぶことができます。

受講生や卒業生の中にはインスタグラムやYouTube発信者も多く、レジピの動画作りに留まらず、講座を運営したり、栄養カウンセリングなどビジネス展開も可能です。

詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

臨床栄養医学指導士とは?取得すべき4つの理由と受講生のリアルな声を紹介

まとめ

本記事では、フードコーディネーターの資格取得方法や、この資格がどのような方におすすめなのかを紹介しました。

食に関する関心や需要は年々高まっている今、フードコーディネーターとしての知識やスキルを磨くことで、活躍の場は大きく広がっていきます。

しかし、資格取得はあくまでも学び始めるための第一歩です。

現場での経験や日々の発信などで実績を積み、ぜひ食に関するビジネスに挑戦していきましょう。

コメント