乳糖不耐症とは、牛乳や乳製品に含まれる 乳糖(ラクトース) を消化する酵素(ラクターゼ)の不足や活性低下が原因で、乳糖を十分に分解できないために起こる消化不良の症状です。

それによって牛乳を飲んだりするとお腹がゴロゴロして、腹部膨満や腹痛、下痢といった症状がでてしまいます。

日本人の多くは乳糖不耐症となっているとも言われます。

しかし、乳糖不耐症になったとしても、乳製品は排除するべきではありません!

牛乳をはじめ乳製品は、現代人に不足している重要な栄養素(カルシウムやビタミンDなど)だけでなく、非常に多くの栄養素を手ごろに摂取できる優れた食材群です。

とくに成長期のお子さんや、成人のたるみ・骨粗鬆症対策に、ぜひ無理なく取り入れたいです。

このブログでは、乳糖不耐症の原因や改善方法、お腹の調子が悪くならずに乳製品を取り入れられるようになる方法まで紹介します!

乳糖不耐症を改善し、日々の生活で体に良い乳製品を取り入れられるようになりましょう!

目次

乳糖不耐症とは

冒頭でも説明した通り、乳糖不耐症とは、乳製品に含まれる糖の一種である 乳糖(ラクトース) を体内でうまく分解できない体質のことを指します。

この状態は、乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低下または不足することが原因です。

乳糖が小腸で分解されずに、大腸に届くと腸内細菌によって発酵が進んでしまい、次のような消化不良の症状が現れることがあります。

- 腹痛

- 下痢

- 腹部膨満感

乳糖不耐症の症状は、乳糖を多く含む食品を摂取したときに現れやすいです。

やはり以下のような乳製品が症状を引き起こす可能性が高いです。

- 牛乳:乳糖を最も多く含む飲料

- ヨーグルト・チーズ(発酵によって乳糖が一部分解されているが、摂取量次第で症状が出る)

さらに、乳糖不耐症の症状は個人差があります。

完全に乳製品を避ける必要がない場合も多く、自分の体が許容できる範囲で摂取すると良いでしょう。

以下ではより具体的に乳糖不耐症の原因や改善方法をお伝えします!

乳糖不耐症の原因

乳糖不耐症は様々な原因があって、大人と子供だったり、個人の体質、環境によっても異なります。

ただし、年齢によって大きく分類することもできます。

以下では 大人、子ども、そして 乳児 の場合に分けて説明します。

2-1. 大人の場合

大人の乳糖不耐症の原因は以下が挙げられます。

- 民族的・先天的な遺伝要因

アジア人やアフリカ人など、一部の人種では成人になるとラクターゼの産生量が自然に減少する傾向があります。 - 消化器の疾患

消化器官の病気や腸の炎症、抗生物質の長期使用などで腸壁が損傷し、一時的にラクターゼの分泌量が減ることがあります。 - 加齢

年齢とともにラクターゼ活性がさらに低下し、乳製品の摂取で症状が出やすくなる場合もあります。 - 腸内環境の悪化

日頃の食生活や風邪、抗生物質の使用などで腸内環境が悪化すると、ラクターゼが減少し、乳糖不耐症の症状が出ることがあります。

たしかに大人になれば乳糖がエネルギー源になることはありませんので、ラクターゼの産生量が減少します。

さらに遺伝的要因や消化器の疾患、薬、加齢などはしょうがないですが、そうでないのに乳糖不耐症の人もいます。

そんな人は「日頃から牛乳を摂らない人」または「腸内環境悪化」が原因である可能性が高いです!

この2点は日常の生活でアプローチが可能です。

体は日常的に不要なものは産生しません。(仕事などでも不要なことはしたくないですよね)

日頃から牛乳を摂らなければ、そもそもラクターゼが産生されなくなります。

だから、たまに牛乳を飲むとお腹が痛くなるのは当たり前ともいえるんです!

もし牛乳や乳製品を毎日摂っているのにお腹の不調が出てしまう場合、腸内環境が悪化していることで乳糖不耐症の症状がでているかもしれません。

牛乳に含まれているカゼインは、腸内環境が良い人にとっては小腸でのカルシウムの吸収を助けたり、免疫力を高める作用があります。

しかし腸内環境が悪い人にとっては、腸粘膜を弱らせ、体の不調や炎症を起こす一因となります。

この場合も根本原因は乳製品ではなく、「悪化した腸内環境」が原因といえますので、腸内環境改善が必要です。

腸内環境改善については以下の記事を参考にしてみてください!

子どもの頃に牛乳アレルギーがあった、腸内環境が悪化している、など様々な理由で牛乳を飲むことを避け続けていると、それが乳糖不耐症の原因となるので気をつけましょう。

子どもの場合

子どもの乳糖不耐症は、遺伝的なものやアレルギー、体調不良、食事習慣などが挙げられます。

- 遺伝的要因・アレルギー

家族に乳糖不耐症の人がいる場合、子どもにもその傾向が現れることがあります。ただし、大人になるまで症状が出ないケースもあります。 - 消化器の感染症

子どもは胃腸炎や感染症などで腸内環境が乱れると、ラクターゼが一時的に減少し、乳糖不耐症の症状が出ることがあります。 - 食事習慣

幼少期に乳製品をほとんど摂らない生活を続けると、ラクターゼの産生量が低下し、乳糖を分解する能力が弱くなることがあります。

たしかに乳糖不耐症のお子さんの中には医者から遺伝的な要因やアレルギーと診断される子もいます。

そういう場合はお医者さんの判断に従うべきです。

そうでない場合、お子さんは風邪を引いて一時的に消化器が弱ったり、大人と同様に食事習慣によってラクターゼ産生量が低下します。

子どもの場合も「お腹が痛くなるから」といった理由で乳製品を控えるのは乳糖不耐症の原因になるので、避けた方がいいでしょう。

乳児の場合

乳児の場合、乳糖不耐症は比較的まれですが、以下の原因が考えられます。

- 遺伝適要因(先天性乳糖不耐症)

非常に稀なケースですが、生まれつきラクターゼがほとんど、または全く分泌されない場合があります。この場合、新生児期から母乳や乳児用ミルクの摂取で下痢や体重増加不良が見られます。 - 未熟児(発達未熟性乳糖不耐症)

未熟児は腸の発達が十分でなく、ラクターゼの分泌が不足していることがあります。ただし、成長とともに分泌が正常化するケースが多いです。 - アレルギーとの混同

医師による診断が必要です。乳糖不耐症と乳たんぱく質アレルギー(カゼインアレルギー)は異なるものですが、乳児では見分けがつきにくい場合があります。

遺伝的にほとんどラクターゼが産生されない体質は非常に稀です。

未熟児やアレルギーが原因である可能性も高く、大きくなるにつれて徐々に乳糖不耐症が改善することも十分考えられます。

ただし、乳児が母乳や乳児用ミルクでお腹の不調がひどく起こるようでしたら、しっかり医師の判断のもと行動しましょう。

以上のように、乳糖不耐症は年齢によって原因が違うこともあります。

しかし実は乳糖不耐症は離乳期を過ぎた人間であれば誰にでも起こりうることです。

赤ちゃんの栄養源は「母乳(もしくは粉ミルク)」、つまり主要なエネルギー源はこの中に含まれる「乳糖」です。

いずれ赤ちゃんが離乳期を過ぎて、大人と同様の食べ物を摂取するようになります。

するとエネルギー源は母乳の「乳糖」から炭水化物になるため、次第に乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)が産生されなくなります。

この傾向は人間だけでなく哺乳類全般に見られます。

そして、乳糖不耐症の人に共通するのはラクターゼの産生量が少ないことです。

ラクターゼの産生量の低下は、日頃の食事で乳製品を摂っていないことが原因である可能性が高いです!

そのため、改善するにはラクターゼの産生量を増やすようなアプローチが有効と考えられるでしょう。

乳糖不耐症の改善方法

乳糖不耐症の改善方法は、「できるだけ毎日乳製品を摂る」です!

乳製品の入った食べ物には美味しいものも多く、乳糖不耐症だからって食べられないのは嫌ですよね。

さらに、お腹の不調のために乳製品を摂らないとなると、栄養バランスが悪くなってしまうことも考えられます。

この記事を読んでいる人は牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする、下痢になる、など不調がある人も多いと思います。

しかし、乳糖不耐症を改善しその症状から解放されるには、乳糖の消化酵素(ラクターゼ)を産生できるようにならなければなりません。

そのため、毎日1口でもいいから乳製品を摂りながら慣らしていきましょう!

どうしても疾患があったり、体質的に難しい人もいるのですが、症状を和らげることができる可能性があります。

実際に栄養指導を行っていて、乳製品を日頃から取り入れたり、腸内環境を改善することで、症状が和らいだという声もあります。

とはいえ、「いきなり牛乳を飲むのはやっぱり怖い…」という人もいると思います。

その場合は以下のステップを参考に、取り入れられるものから実践してみてください。

①発酵した乳製品を食べる(ヨーグルトやチーズなど)

ヨーグルトやチーズなど、発酵過程で乳糖が分解されている製品は、乳糖不耐症の人でも比較的消化しやすいです。

つまり、牛乳に比べて乳糖不耐症の不調が起こりにくい食品です。

デザートや間食など、少量でも毎日摂れると症状が改善しやすくなります。

ただしこれらは外食やスイーツでも摂りやすいです。

それはそれで脂質が高くなり過ぎてしまう可能性もあるので、適量を意識しましょう。

②牛乳を温めて飲む

冷たい牛乳はお腹が痛くなるけど、ホットミルクやシチューなど牛乳を温めると痛くならない、という方も多いです。

温かいものは腸への刺激が弱まり、消化吸収がしやすくなるのでオススメです!

特に寝る前のホットミルクなどもリラックス効果や睡眠中のエネルギーとしても使われますので、比較的取り入れやすいでしょう!

③冷たい牛乳はコップ半分ずつ飲む

消化中は胃に血流が集中することで消化を助けています。

しかし、そもそも冷たい食材は胃腸の温度を下げることで胃腸周りの血管が収縮し、血流が悪くなり消化機能が低下してしまいます。

さらにラクターゼの産生量が少ない人が冷たい牛乳を一気に飲んでしまうと消化しきれない可能性が高いです。

なので冷たい牛乳を摂取する場合は、一気に飲むのではなくコップ半分程度に抑えましょう。

それでもお腹が痛くなるなら1口から徐々に慣らしていきましょう!

【番外編】①〜③でもお腹が痛くなる場合、腸内環境を改善する

2章「乳糖不耐症の原因」でも記載した通り、毎日乳製品をとってもお腹が痛くなる場合、腸内環境が悪化している場合があります。

その場合は、乳製品の量を減らして、腸内環境の改善も同時に行いましょう。

この時100%乳製品をカットするのはオススメしません。乳製品から摂りやすい栄養素も多いからです。

不調がでにくい食材・量を調整して摂っていきましょう!

腸内環境の改善に関しては以下の記事を参考にしてください。

以上のように、乳製品を取り入れやすい形で日常的に摂っていくことで徐々に乳糖不耐症が改善していきます!

人によっては腸内環境の改善のきっかけにもなるでしょう。

乳製品は栄養素の宝庫なので、怖がらずにぜひ毎日の食事に取り入れてみてください。

どうしても症状が続く場合は医師の診断を受けましょう。

乳糖不耐症は乳製品を完全に排除するべき?

結論から言うと、乳糖不耐症であっても乳製品を完全に排除する必要はありません。

乳製品は健康を維持するために欠かせない栄養素を豊富に含んでいます。

中でもカルシウムやビタミンDは現代人に不足している栄養素です。

これらが不足すると将来的に骨が痩せてしまい、たるみや骨粗鬆症の原因となってしまいます!

カルシウム・ビタミンDをサプリを摂っている方もいると思いますが、乳製品はサプリ以上に色んな栄養素を含んでいます。

手軽に栄養素を摂りたい方は乳製品を味方につける方がコスパも良いでしょう。

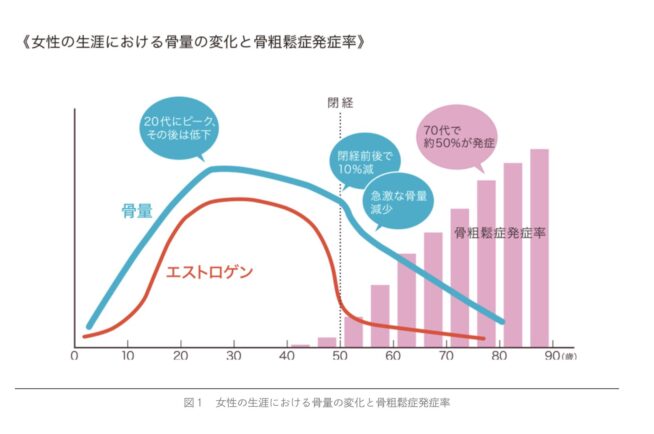

特に女性は閉経後エストロゲンの減少とともに急激に骨密度が低下します。

他にも甲状腺機能なども考慮する必要はありますが、女性は意識して食事からカルシウム・ビタミンDを摂らなければ、見た目の変化が起こりやすいと言えるでしょう。

出典:寝たきりにならないために 知っておきたい骨粗鬆症 | 公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会

人生100年時代、健康寿命・美容寿命を伸ばすためにも、乳糖不耐症・腸内環境の改善に取り組み乳製品を摂れると良いでしょう。

また、子どもの場合は学校給食などで牛乳を飲む機会が多いと思います。

以上のように牛乳は栄養価が高く子どもの成長をサポートするので、問題なく飲めた方がいいでしょう。

もちろんお腹が痛くなる場合はたくさん飲む必要はありませんが、1口ずつでも牛乳を飲んだり家でも乳製品を取り入れてみてください。

正しい知識をつけたいなら資格取得がおすすめ!

以上のように、乳糖不耐症の多くは、徐々に牛乳などの乳製品を日頃から摂れば大きく改善できる人も多いです。

正しい栄養知識を知らずに「お腹が痛くなるから」と乳製品を避け続ける生活をすると、カルシウム不足に陥り、子どもの栄養不足や大人の骨密度の低下を招く可能性があります。

乳糖不耐症に限らず、栄養知識を身につけることは自分や家族、お客さんの健康だったり、お子さんの成長も支えることができます。

もちろん乳糖不耐症の改善には個人差があります!

30年以上牛乳が飲めなくても、腸内環境が比較的良くて1ヶ月程度で症状が改善する人もいれば、半年〜1年かけて腸内環境も改善してやっと改善する人もいます。

人によって腸内環境や日頃の食事、代謝など様々だからです。

この記事を書いている臨床栄養医学協会でも、80時間以上の動画教材をもとにエビデンスの高い生化学及び生理学に基づく栄養学を学べます。

乳糖不耐症に関係する

- 腸内環境の見極め方、改善方法

- アレルギーへの向き合い方

- 不調に対する栄養アプローチ

これらのテーマも包括的に学ぶことができます。

(もちろん一部の内容であり、ここには書ききれないほど豊富に学べます!)

修了する頃には知識がつくだけでなく、体質改善のできる食事法が身に着いています!

この専門性の高さから、未経験者の方だけでなく栄養のプロである栄養士・管理栄養士や、医療関係の方も多く在籍しています!

個人にあった栄養アプローチをしっかり学びたいという方は、ぜひ当協会のサイトを見てみてください。

参考: 臨床栄養医学協会

まとめ

乳糖不耐症の方は牛乳を飲むとお腹がゴロゴロすることが多いです。

それは、牛乳や乳製品に含まれる 乳糖を消化する酵素(ラクターゼ)の不足や活性低下が原因で、乳糖を十分に分解できないために起こる消化不良の症状です。

しかし、これは適切に乳製品を摂るようになれば大きく改善する可能性が高いです!

なぜなら、少量でも乳製品を撮り続けることで、消化酵素が分泌されるようになるからです。

乳製品を取らなければ消化酵素が分泌されないため、不調が起こりやすくなります。

この記事に書いてあることを元に、豊富な栄養素の宝庫である乳製品を日頃の食事で摂れるようになることを願っています!

コメント