実は、痩せすぎの人の栄養指導はとても難しいです。

痩せているから、カロリーが足りていないから、と、ただ単に「食べなさい」と伝えるだけでは不十分です。

そもそも食べれないから痩せてしまっていたり、食べても体重が増えない、食べたら低血糖症状を起こしてしまう、など様々な要因が考えられます。

そして、その人のリスクや心理的な不安、体質まで考慮する必要があるため、痩せすぎの人の栄養指導はかなり難しい分野となっています。

ただ、痩せすぎの人の栄養指導方法を調べてみても、詳しく解説されているものは少ないですよね。

そこでこのブログでは、

- 痩せすぎの現状・リスク

- 栄養指導の具体的なステップ

- オススメの食材

- 栄養指導での注意点

これらを解説します!

一人ひとりに合ったアプローチが求められる中で、正しい知識を持って健康的に痩せすぎを改善し、心身ともにバランスの取れた食事ができるようになりましょう!

目次

女性や若者の痩せすぎは深刻

近年、女性や若者の間で「痩せすぎ」が問題となっています。

特に若い女性の間では、K-POPアイドルのようなスリム体型を理想とする傾向が広まり、糖質制限やカロリー制限、ファスティングなど、無理なダイエットが当たり前のように行われています。

そもそも「痩せすぎ」の定義は、BMI(体格指数)が18.5未満(低体重)である状態を指します。

この値以下になると、健康を維持するために必要な体脂肪や筋肉量が不足している可能性が高くなります。

厚生労働省のデータによると、20~30代女性の約20%がBMI 18.5未満の「痩せ」に該当し、健康リスクが懸念されています。

また、SNSでは「シンデレラ体重(BMI18)」など非現実的な体型目標が広まっています。

このような風潮の中で、体重を落とせばキレイに痩せると思っている人が多いかもしれません。

しかしキレイに痩せるには体重だけでなく、筋肉量や肌や髪の艶、メンタルも考慮するべきです。

痩せすぎのデメリットは多岐にわたります。

- エネルギー不足

- 免疫力の低下

- 生理不順

- PMS悪化

- 不妊リスク

- 骨粗鬆症

- エイジングサイン(たるみ、乾燥肌、抜け毛など)

身体だけでなく、心理的な側面にも影響があります。

痩せることへの強迫観念から、食事を楽しめなくなったり、摂食障害を引き起こすケースも少なくありません。

「痩せていないと美しくない」という価値観が根付いてしまうことで、精神的な負担が増えてしまいます。

このように、痩せすぎは見た目の問題を超えて、健康や生活全般に大きなリスクをもたらします。

特に若い世代から、正しい栄養の知識を持ち、健康的な体型を目指すことが重要といえるでしょう。

痩せすぎの人に対する栄養指導5ステップ

痩せすぎの人への栄養指導は、これから説明する5つのステップを丁寧に進めることが大切です。

- どのくらいのカロリーを摂取すればいいのか

- 食事のどこを改善すれば効果的なのか

これらを明確にし、無理のない計画を立てましょう!

具体的に解説します!

理想の1日の摂取カロリーを知る

まずは最初にその人の1日に摂取すべきカロリーを把握することが大事です。

栄養指導者が知らなければ、その人の食事がどのくらい足りていないのか、今後どのように栄養指導していくのか分かりません。

なので、必ず最初に理想の1日の摂取カロリーを調べましょう!

1日の理想のカロリーを調べるには「メディカルズ本舗」というサイトがオススメです。

参考: bmiと適正エネルギー量計算します|全国に宅配のメディカルズ本舗

性別、年齢、身長、体重、運動量を入力すると、基礎代謝量と1日に必要なカロリー量を知ることができます。

- 基礎代謝:体が安静状態でも消費するエネルギー。カロリーが不足するとエネルギー不足・栄養不足から代謝低下を招く。

- 1日の必要カロリー量:普段の生活や運動量に基づいて算出した、その人に合ったに合ったカロリー

また、運動量は以下を目安にしてください。

- 少ない:ほぼ動いていない。ベッド生活や最低限トイレや食事で動く程度。

- 普通:通勤や家事、買い物での外出など、軽い運動をしている場合。

- 多い:常に動き回っている状態や、汗をかく運動を1時間以上する場合。

多くの人は「普通」に当てはまると思います。

痩せすぎの方の食事では基礎代謝量にすら摂取カロリーが届いていないことも多いです。

必要カロリーを知らずに無理な食事を続けないように、まずはしっかりと必要カロリーを把握しましょう。

現状の食事内容・カロリーを調べる

理想の1日の摂取カロリーを知ったら、次は現在の1日の摂取カロリーを把握しましょう!

いくら理想を知っても、現状を知らなければ食事改善は難しいです。

食事記録をつけることで、自分がどのくらいのカロリーを摂取しているかを知ることができます。

オススメのサイトは「カロリーslism」です。

参考: カロリーSlism

既存メニューを入れるのではなく、材料を全て手動で入れるとより高精度に結果が出ます。

3食食べたものをできるだけ詳しく入力しましょう!

【例】カレーライス

既存メニュー:798kcal

手動入力:672kcal

ただし、この結果は以下を基準にしています。

18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal

身長・体重によっては多少違いがあるので、あくまで目安として参考にしてください。

現在の食生活を把握し、カロリーは足りているか、どの栄養素が不足しがちなのか確認しましょう。

目標を決める

ここまで把握したら、次は実際に栄養指導の準備となります。

まずは行動に移すには目標が必要ですので、栄養指導を経てどのようになるか、なりたいか、目標を決めましょう。

その目標は以下の長期目標・短期目標・行動目標の3つを考えます。

長期目標(6ヶ月〜)

最終的なゴールに近いものです。

以下のような痩せすぎの根本原因を克服し、健康的な体質を目指します。

- 消化能力低下

- 糖質をエネルギーにする力の低下(耐糖能低下)

- 腸内環境悪化

短期目標(1~3ヶ月)

長期目標に向かう中間地点です。

生活習慣を少し変えることで、無理なく達成できるような目標です。

- PFCバランスを意識した食事をし、糖質をエネルギーにする力を回復する

- 消化の良いものを食べてエネルギーを得ることで、体力を回復する

- 晩御飯を見直し、睡眠の質を向上さする

行動目標

具体的な行動指針です。

以下のようにハードルの低いものにしてモチベーションを保つことができるようにしましょう!

- 主食を玄米から白米にする

- ベジファーストにして血糖値急上昇を抑える

- 決まった時間にご飯を食べる

いきなり何個も提案するとなかなか上手くいかずモチベーション低下に繋がります。

2〜3個提示して、できるものから行動してもらうようにしましょう。

以上のように、無理のない目標と期間を定め、そこから逆算した行動目標を立てていきましょう。

実際に栄養指導をする

いよいよ栄養指導の実践となります。

2-3「目標を決める」で決めた目標や行動指針に沿って栄養指導をしていきます。

しかし、現在の食事と理想の食事に大きな違いがあったり、1年以上の食生活をガラリと変えてしまうと、身体は急な変化には対応できずに新たな不調を起こすことにもなりかねません。

実際の栄養指導では、以下の2点に気をつけて行いましょう。

①1週間で100~200kcalずつカロリーを増やす

②PFCバランスを5%ずつ整える

以下でそれぞれ詳しく解説します!

①1週間で100~200kcalずつカロリーを増やす

一度に大幅に食事を増やすことは難しいため、1週間で100~200kcalだけ摂取量を増やすことが効果的です!

例えばこんなメニューがあります。

- ヨーグルト1杯(100g):57kcal

- ご飯2口(35g):55kcal

- りんご1/3個(100g):53kcal

- キウイ1個(100g):50kcal

1週間で100~200kcalカロリー増加に慣れたら、また100~200kcal増加し1週間で体を慣らします。

中には100kcal増やすだけでも気分が悪くなったりして食べる量を増やすのが難しい場合もあります。

そういう場合は、50kcalまで増加量を減らしたり、量を戻して1週間ほど様子を見ます。

このように徐々に1日の摂取カロリーを増やすことで無理なく体が慣れていきます!

可能な限り、次に説明するPFCバランスを意識しつつ、食べやすい炭水化物(白米やお芋、果物)など中心に増やしていけると栄養素も充足しやすいでしょう。

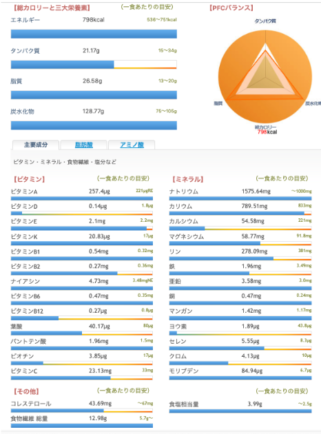

②PFCバランスを5%ずつ整える

PFCバランスとは総摂取カロリーに対する三大栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)の比率です。

厚生労働省の食事摂取基準では以下が理想の比率とされています。

- P:タンパク質 13~20%

- F:脂質 20~30%

- C:炭水化物 50~65%

PFCバランスを意識すると、三大栄養素だけでなく、ビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素も充足しやすくなります!

しかし、現代人は脂質が40%占めるなど、脂質過剰の食生活が目立っています。

主食や野菜・果物をきちんと取らなければ、代わりに脂質の割合が増えてしまいます。

脂質が増えれば体は脂質を中心にエネルギーを作るようになり、糖質をエネルギーにする能力(耐糖能)が低下してしまいます。

すると糖質を食べると太り、脂質を欲するような体になってしまいます。

さらに脂質量が増えればコレステロール値が上がったり、脂肪が付きやすくなったり、痩せているのに体脂肪率が30%以上といったような隠れ肥満の原因になりかねません。

また、糖質をエネルギー源とする器官(脳・赤血球)がありますが、これらは使わない筋肉や脂肪を削って糖質を体内で作って補充します。

つまり脂肪も削られるかもしれませんが、筋肉量も減って基礎代謝が下がります!

程よく筋肉がついたバランス良い体を作るためにも、PFCバランスを意識して食事をしましょう!

1~2週間毎に振り返りをする

栄養指導の最終目標としてはその人が栄養指導なしに自走できる状態です。

そのため、栄養指導は一度指導して終わりではありません。

その人が実際に食生活改善に取り組んでみての変化や、その人に合っているか、継続できているかなど、定期的に振り返ることが重要です!

なかなか食生活改善に取り組めないのであれば、目標や行動指針を変えてみることも必要です。

もし食生活改善をしたことで新たに体の不調が出てきた場合は、別のアプローチを考えます。

逆に達成できた目標があれば次の目標を立てていきます。

栄養指導を進めていくと様々な課題が見えてくるので、フォローアップを十分に行うことが必要です。

今までの食事や習慣を変えることは簡単なことではありませんので、モチベーションが下がらないように二人三脚で取り組んでいきましょう!

痩せすぎの人にオススメな食材3選

基本はこのような定食系がオススメです!

写真のような定食スタイルの食事で約600kcal、PFCバランスや栄養バランスが整いやすいです。

しかし痩せている人は消化能力が落ちてしまっている人も多いです…。

そのような人はまずは少しでもカロリーを摂り、エネルギーにすることが重要です!

栄養指導を進めていくうちにその人が食べることに慣れてきたら、徐々に定食系に近づけていきましょう!

そのために、痩せすぎの人にとってまずはエネルギー摂取にオススメな食材を紹介します。

おかゆ

消化機能低下気味の人の主食にオススメです!

具体的にはこのような人向けです。

- 白米を食べてもなかなか消化した気がしない

- 食べると胃痛、腹痛・腹部膨満感がある

- 食欲不振気味

- 下痢やおならが多い

- 交感神経が過緊張気味(運動時間が長い、職場ストレスが高い)

3つ以上当てはまったら、消化機能が低下しており食べ物からエネルギーを得にくい状態かもしれません。

その場合は無理せずお粥から慣らしていきましょう。

野菜スープ

消化機能が低下している場合、野菜を食べてもなかなか消化ができない人にオススメです!

痩せすぎの方ももちろん栄養を摂りたいのですが、食物繊維が豊富な野菜は消化しにくく、そのまま食べると便秘を起こすこともあります。

そんな時はスープにすることで消化がしやすくなります。

罪悪感なく食べやすいと思いますので、ぜひ取り入れてみてください!

果物

糖質をエネルギーにする力(耐糖能)が弱まっている人にオススメです!

具体的にはこのような人向けです。

- 食後かなり眠くなる。居眠りをしてしまう。

- 食べているのに、異常な空腹感がある

- 食べた後、だるさがある

- 強い疲労感がある

- 夜中に起きる

3つ以上当てはまったら、おやつやデザートに果物を食べてみましょう。

以下では糖質をエネルギーにする力(耐糖能)が弱まっている人にとって、なぜ果物がオススメか解説します!

まず、果物に含まれている糖質(フルクトース)は、ご飯やパンなどに含まれている糖質 (グルコース)に比べて、エネルギー変換の回路の一部が省略できます。

そのため糖質をエネルギーにする力が弱まっている人でも、糖質をエネルギーにしやすく体が慣れやすいです。

「果物は血糖値を上げるのでは?」と不安な方もいるかもしれません。

血糖値は糖質の中でも「グルコース」の値を調べるもので、「フルクトース」ではありません。

さらに果物は1個100kcal以下など、そもそも低カロリーでGI値(※)の低いものも多いです。

※GI値:GI値は食品が血糖値をどれだけ速く上昇させるかを示す指標。

そのため、食べ過ぎでなければ血糖値の心配はあまりしなくて問題ないです!

まずは1個、果物を食べる習慣をつけてみましょう。

栄養指導時の注意点

痩せすぎの人に栄養指導を行う際には、ただ「食べる量を増やしましょう」と言うだけでは、不安感を抱えた相手には響かないこともあります。

この章では、

- 痩せすぎによるリスクの説明

- 不安を解消するためのアプローチ

- 摂食障害の可能性がある場合

これらの適切な対応について詳しく解説します。

痩せすぎによるリスクを伝える

まずは、1章「女性や若者の痩せすぎは深刻」に記載したような、痩せすぎのリスクを伝え、健康意識を持ってもらうことが最も重要です。

だからと言って痩せすぎの方がいきなり理想の食事をしようとしても上手くいかないことの方が多いのも事実です。

逆にいい食事をしているにも関わらず、体調不良を招いてしまう可能性もあります。

たしかにSNSやネット上にも、栄養バランスやPFCバランスの整った理想の食事についての情報はあります。

しかし、痩せすぎによる消化能力の低下や食後の血糖値の変動、免疫の低下による炎症反応など、様々な不調が起きている・起きやすいからです。

- 食後に眠くなる

- 消化不良や膨満感がある

- 寝つきが悪かったり途中覚醒がある

といったような症状をみながら、「その人には今何が適切なのか」まで判断した上で栄養指導しなければなりません。

「痩せすぎだとリスクがある」「カロリーが足りていないから代謝が落ちる」といった一般的な指導ではなく、その人の腸内環境や消化能力、体質まで総合的に見て、痩せすぎのリスクを伝えてあげましょう!

食べることへの不安感を払拭する

次に、痩せている方の中には「食べる=太る」「食べると調子が悪くなるのでは」と不安に思っている方が多いです。

特に女性は、体重を落とすことや美容にこだわるあまり、しっかり食べることを後回しにしがちです。

この場合、根拠に基づいた正しい栄養知識を提供することが重要です。

具体的には、もし今まで1,500kcal/日以下の低カロリーの食事だった人が食事を見直すと、人によっては2~5kg増加することもあります。

これは脂肪ではなく、体にグリコーゲンというエネルギーが蓄えられているものと考えられます。

体重増加に恐怖心を持っている人がいれば、あらかじめ説明しておいてあげると良いでしょう。

適切な体重が健康と密接に関係していることをしっかりと伝え、食事を通じて身体的・心理的な健康を引き出すことができると教えることが大切です。

摂食障害(拒食症等)はしかるべき専門医へかかるよう促す

摂食障害の場合には、栄養指導だけでなく、心理カウンセリングや精神科医の治療が必要不可欠です。

栄養指導者が一人で対応するのではなく、しかるべき専門医へかかるよう促す必要があります。

痩せすぎの背景には、単なる食事量の不足だけでなく、拒食症(神経性無食欲症)などの摂食障害が潜んでいる可能性があります。

摂食障害は心理的な要因が強く関係しており、単に食べ物を増やすだけでは解決できない病気です。

最も重要なのは、適切なタイミングで専門医の治療を受けることで、その人が健康を取り戻し、より良い生活を送れるようにすることです。

このように相手が少しでも早く健康的になるために、摂食障害の疑いがある場合は専門医にかかることを促しましょう。

自信持って栄養指導をしたいなら資格取得がおすすめ!

栄養指導では、個人の生活リズムや目標に合わせた柔軟な対応が求められます。

痩せすぎの人がいきなり定食メニューを食べるように勧めても実行するのは難しいですよね。

それよりも、コンビニや外食でもいいから、消化が良く手軽に摂りやすい間食やおにぎりの方が取り入れやすいと思いませんか?

また、太ることに恐怖を感じている人に、いくら正しい知識でカロリー・栄養素を増やすように指導しても、なかなか信じてもらえずに行動を起こしてもらえないこともあります。

そうならないためにも5%ずつ、抵抗を感じないくらいの量から少しずつ増やし、太らない安心感を持たせるように指導した方がいいです。

このように一人ひとりの性格や生活スタイル、健康状態を踏まえて、これらのポイントを押さえて、その人に合った栄養指導を行いましょう。

この記事を書いている臨床栄養医学協会でも、エビデンスの高い生化学及び生理学に基づく栄養学を学べます。

栄養と身体の知識を深めることができ、さらには個人に合わせた栄養指導ができるようになるためにレポート作成が資格取得条件となっています。

資格取得後には痩せすぎの場合だけでなく、ダイエット、むくみ、筋トレなど、様々な観点から、様々な目的に合わせて、栄養指導を組めるようになっています!

そのため未経験者の方だけでなく、栄養のプロである栄養士・管理栄養士や、トレーナーの方も多く在籍しています!

個人にあった栄養指導をしっかり学びたいという方は当協会のサイトを見てみてください。

参考: 臨床栄養医学協会

まとめ

痩せすぎの人を栄養指導するには、適切な食事を伝えるだけでなく

- 痩せすぎのリスク

- 食べることへの不安の払拭

- その人の体の状態に合わせたプラン立て

このようなことが必要だとわかったと思います。

この記事に書いてあることを元に、しっかりお客さんと信頼関係を築き、適切な栄養指導ができることを願っています!

コメント