栄養指導におすすめの本をご紹介します!

おすすめの書籍を掲載するサイトはたくさんありますが、その内容はどこも同じような文言が並んでいます。

こちらでは、実際に栄養指導を行っている筆者が独自の目線で選択し、紹介の内容を執筆しています。

食事が健康だけでなく、様々な分野で注目されるようになって、栄養や栄養学、健康に関する本は毎月ひっきりなしに出版されています。

一方で、栄養について指導する、となると、その本はあまり出版されていないのをご存じでしょうか?

私は栄養指導を始めるにあたり、自分の学んだ知識やスキルをさらに補える書籍を探しましたが、種類がない為、なかなか思うような本に巡り合えずに苦労しました。

その経験から、栄養指導におすすめの本を5つここでご紹介したいと思います。

現在、栄養指導が行われている分野は多岐にわたります。

その点を考慮し、病院だけではない、様々な分野での栄養指導に役立つ書籍の選択を行っています。

本の紹介の際に、どのような人におすすめで、どのような特徴があるのか、さらにそれを指導に活かすための方法についても解説します。

プラスアルファで栄養指導をしていきたい人はもちろん、現在栄養指導を行っているけれど躓いてしまっている、という人にも参考になる内容となっています。

是非最後まで目を通してみてください。

目次

読むだけですぐ実践に移せるおすすめの本5選

栄養指導について書かれた書籍はたくさんあります。

ですが、読んですぐ実践に移したり、より効果的な指導につながる本かどうか、という点での選別はなかなか難しいものです。

ここでは、読むだけですぐに栄養指導に活かせる活かせる「より実用的」である点を考慮した書籍について紹介していきます。

基本的な内容から、各分野で実用的である内容まで5冊の本を用意しましたので、順に見ていきましょう。

栄養指導に自信が持てるようになる本

この本は、ヘルスケア企業の勤務栄養士として、実際に栄養指導や保健指導を行ってきた管理栄養士である、ながいかよさんの経験を基に執筆されたものです。

誰でも栄養指導ができるようになるようにと明確化フレームワークを構築し、心に寄り添う5つのステップとして体系化するという、読みやすい構成となっています。

内容は、

第1章 マインド編:栄養指導を行なううえで大切にしたい考え方

第2章 セオリー編:マインドを具体的に進めるための5つのステップ

第3章 メソッド編:理論を実践に移すための具体的進め方(ツールも紹介)

第4章 タイプ編:個人に合わせた栄養指導を行えるためのタイプや指導形態別の指導ポイント

第5章 スキル編:あふれる情報に惑わされるクライアントへの伝え方の実例

という、栄養指導を行うための理論から実践、そして実例までを流れの中で自然と把握できるようになっています。

本書は現在、管理栄養士研修として導入され、今まで約1000名の全国の管理栄養士・薬剤師・看護師などがこの研修を受講しています。

この受講者の中には、

- 全く初心者でも「栄養指導ができるようになった」

- 後輩を育てる立場であるベテランが「わたしのやってきたことは間違っていなかった」「育成に自信を持てた」

という喜びの感想が寄せられています。

この感想からも分かるように、本書はこれまでに栄養指導を実際に行った経験のある人にとっては、特におすすめです。

もちろん、これから栄養指導を行うにあたり、不安な気持ちを鎮めたいという動機で読むのにもおすすめの一冊です。

本書は、栄養指導を行う際のバイブルとなりつつあります。

それは、著者の10年の栄養指導で実践したノウハウと栄養指導講座で伝えてきた再現性が実証されたメソッドであり、指導者の悩みに寄り添う本という存在であるからでしょう。

栄養指導には完成や正解はありません。

本書も一度読んで終わりではなく、

- 最初は通して最後まで読み、共感できるところから取り入れる。

- さらに栄養指導を進めながら、疑問や課題にぶつかったとき、目次でその解決となる章を再度読みながら試行錯誤を繰り返していく。

このような使い方を行うことで、そのたびに言葉や姿勢、栄養指導の在り方が磨かれていく、と著者は語っています。

何度も繰り返し読み、自問しながら栄養指導を進めていくことが大切です。

Amazon販売価格:1,650円(kindle版:1,232円)

【出典:Amazon 「栄養指導に自信が持てるようになる本」】

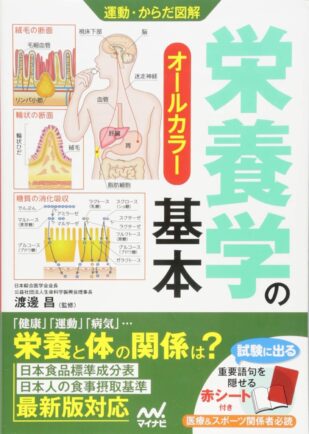

運動・からだ図鑑 栄養学の基本(単行本)

この本は、体と栄養の基礎知識や消化・吸収のしくみ、栄養バランスの考え方、運動と栄養素の関係、フィトケミカル(機能性成分)の働きなどについて、オールカラーの豊富な図解でわかりやすく解説された実用書です。

内容が分かるよう、目次を見てみましょう。

序章 体と栄養の基礎知識

第1章 栄養学とは

第2章 消化と吸収のしくみ

第3章 水・体液・血液の働き

第4章 三大栄養素と代謝

第5章 ビタミンの種類と働き

第6章 ミネラルとその他栄養素の働き

第7章 フィトケミカル(機能性成分)の働き

第8章 食物と栄養

第9章 病気と栄養の関係

第10章 ライフステージと栄養

栄養士や管理栄養士であれば、これまでの学びの復習に役立てることができるでしょう。

一方、これまで栄養学を学んだことのない栄養の初心者であっても、栄養の基礎や体の仕組みから学ぶことができるような構成となっており、読み進めやすいでしょう。

栄養指導というと、カウンセリングや、疾患のある場合にその疾患に応じた治療食の指導などをイメージする人が多いと思います。

ですが、基本となる体の仕組みや生理的な機能や生化学的な反応など、体の根本を理解していないことには、これらの対応はできません。

そのため、基礎となる部分を学ぶことができる本書は、栄養指導においておすすめです。

栄養学の基本を、ビジュアル的にイメージしやすいオールカラーの精密なイラストを使って分かりやすく解説されているため、特に

- 家族の健康管理を行いたい人

- スポーツ選手自身やその指導者など

- 自分の患っている疾患について自分で栄養管理していきたい人

にはおすすめの内容です。

また、栄養学を学ぶ上で欠かせない、

- 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版」

- 厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2015年版」

にも完全対応しているため読み進めやすい一冊となっています。

Amazon販売価格:1969円(税込)(kindle版は1418円)

栄養で筋肉を仕上げる!無敵の筋トレ食

この本は、バズーカ岡田としても有名で、日本体育大学教授・博士でありながらボディービルダー選手でもある岡田隆さん執筆の本です。

「朝・昼・晩の食事は、1日3回分の筋トレだ!」として、ダイエッターから筋トレ中上級者まで、つらくない、我慢しない、無理なく続く、無敵の食べ方、食事管理術について書かれています。

主にターゲットとされているのは筋トレをする人ですが、筋トレというトレーニングではなく、食事もトレーニングの一環としてまとめられた、初の「筋トレのための食事本」とも言えます。

その内容は、

はじめに 戦略的食事のインパクトは、筋トレを凌駕する

序章 知識もある。トレーニングもしている。しかし、なぜ肉体改造に失敗するのか

第1章 無敵の筋トレは食事に始まり食事に終わる

第2章 食べて絞る! 栄養で筋肉を仕上げる食事改革

第3章 筋肉を「盛る」、脂肪を「削る」ベスト食材

第4章 超実践的! 無敵の筋トレ食

第5章 それでもカラダが変わらない人へ

第6章 食事で変わる筋トレと人生の質

というもので、まさに体づくりのために必要とされる

- 食べるルール

- 食材の見極め方

- 食材の選び方

- 食事の献立

などが細かに書かれています。

一見このようなマニアックでストイックなイメージを受ける本書ですが、ボディービルダーや筋トレ命のような人が対象の一冊ではありません。

トレーニングの指導をするトレーナーはもちろん、スポーツをする家族のサポートや地域のスポーツチームのサポートをする立場の人、アスリートのサポートをする人などは非常に参考になる一冊です。

さらに、ダイエットのサポートとして栄養指導を行う人にとっても食事の面からのサポート方法を学べるため、非常に参考になるでしょう。

Amazon販売価格:1430円(税込)

【出典:Amazon 「栄養で筋肉を仕上げる! 無敵の筋トレ食」】

心がバテない食薬習慣

この本は、年間2000人以上の悩みに答えてきた、日本初の国際中医美容師・薬剤師・漢方カウンセラーである大久保愛さんが執筆しています。

「心の不調に関して 食べて治す=食薬」について、西洋医学(栄養学、腸活)・東洋医学(漢方)の両面からのアプローチついて書かれています。

とくに「人間も自然のなかの一部である」という漢方の考え方をベースに、日本特有の雨、風、気圧の変化、日照時間がどのように心に影響するかを分析し、その季節特有の心バテ症状に合わせたシンプルで簡単な「食薬プログラム」を紹介しています。

西洋の栄養学というと、栄養指導の経験があったり、志している人であればイメージしやすいですが、東洋医学や漢方、というと難しいイメージがあり、構えてしまう人もいるでしょう。

しかし、本書では、誰でもわかりやすいように、心がバテる原因を

- 心の栄養不足

- 心を乱す炎症

- 自然からの影響

の3つとして、各月や季節ごとの自然界での特徴やその対処法についてやさしく解説していく流れとなっています。

栄養指導と心の不調は、一見関連のない2つのことに思えます。

ですが、実際に栄養指導を行っていると、栄養指導が必要な人には、心の疾患を抱えている場合が多いことを実感します。

栄養のバランスの崩れから心の疾患をおってしまうのか、心の疾患が栄養のバランスを欠かしてしまうのか、どちらが先かは個人によって異なると思いますが、栄養と心は切っても切り離せない関係にあります。

本書は、季節によって体調を崩しがちな人におすすめですが、そのほかにも、メンタルが原因でなかなか栄養指導が軌道に乗らないクライアントを抱えている栄養指導者や、ダイエット指導者、エステと栄養指導を兼ねている指導者も勉強になる一冊でしょう。

また、福祉施設や民間での栄養指導を行っている人にとっても、一読しておくと役に立つ一冊です。

Amazon販売価格:1840円(税込)

【出典:Amazon 「心がバテない食薬習慣」】

みんなのコンビニ栄養学

この本は、「コンビニ食品を推奨する」本でも、「コンビニ食品はダメ」という本でもありません。

現代において欠かすことのできない身近なコンビニ食品を、栄養学の面から徹底的に解説した本です。

コンビニの中でも大手のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの食品が徹底解説されており、

コンビニ食品の4大特徴から、6大栄養素の摂取現状、摂取不足の栄養素やコンビニ食品を摂り入れるためにどうすべきかについてもはじめに読むことができます。

では、どのような内容が書かれているかを見てみましょう。

パート1:コンビニ定番食品【お弁当(丼・麺類含む)】の栄養を徹底解剖

パート2:コンビニ定番食品【おにぎり&パン&スープ】の栄養を徹底解剖

パート3:コンビニ定番食品【総菜&サラダ】の栄養を徹底解剖

パート4:【シチュエーション別】困ったときにおすすめの一品

パート5:好きなものを食べて、なおかつ健康になるコンビニ活用法

パート1~3は上に挙げた3社の各商品を、栄養成分や特徴を細かく分析し、さらに「健康」食生活へのワンポイントも記載されており、買い物の際のヒントとなります。

パート4では、忙しい日々の中でどうしてもコンビニ食を活用する必要があるシーンでの、お役立ち内容となっています。

さらに、パート5では健康意識は高く持っていながらも、コンビニも活用したい!という場合に役立つ内容となっています。

本書はコンビニと書かれていますが、もちろんスーパーの弁当・総菜にも応用できる内容です。

自炊が健康のためには一番、という考えは昔からありますし、栄養指導においては基本とされる点です。

しかし、仕事や家事育児に時間を割かないといけない現状から、なかなか自炊は難しいという場合もあります。

栄養指導していても、コンビニやスーパーの弁当や総菜を利用せざるを得ない生活環境の人が、かなり多いのが現状です。

そんな時に本書があれば、自炊とまではいかなくとも、より良いアドバイスができたり、栄養指導の対象者へ寄り添うことに繋がります。

栄養指導において、栄養面でのアドバイスをすることはもちろん大切ですが、その対象者の気持ちや置かれた環境を理解し、その状況に沿ったアドバイスをしていくことが最も大切になります。

現代において、この要素を補う点で本書はかなり役立つ栄養指導本です。

Amazon販売価格:1650円(税込)

【出典:Amazon 「みんなのコンビニ栄養学」】

本で学んだことを栄養指導に活かす方法

ここまでは、栄養指導に役立つおすすめの本について5冊、詳しく解説してきました。

どれも分野が異なりますが、とても実用的で、かつ興味がそそられる内容です。

では、これらの書籍を読んだとして、皆さんはどのように現場で活用していきますか?

本に書かれた内容をどのようにしたら実際の栄養指導に100%活かしていけると思いますか?

もちろん栄養指導をする場面や環境、対象となる相手によって、本の内容を活かす方法は異なってきます。

ですが、基本的な点ではどのような栄養指導の場合でも共通するところが3点あります。

- まずは最初から最後まで通して読んでみる

- 読み進める中で自分に不足している点、気になっていた点、取り入れてみたい点を書き出す

- 栄養指導していく中で、疑問や自信のない点について再度本を読み返す

必ずこの3点を本で学ぶ際に行うことで、実践に役立てていけることになります。

初めて本を開いたとき、この本がはたして本当に自分に適しているのかどうか、どこかしら疑っているという可能性も少なからずあります。

そのような時に少し自分の想いと違う内容や違う考えが述べられていたら、読み進める気がおこらなかったりします。

ですが、そこでやめてしまってはもったいないです。

その先に実は大切なことや自分が知りたかったことが書かれているかもしれません。

ですので、一度最後まで読み進めることは大切です。

そして、読み進めていくうえで、必ず納得できる部分や、なるほど!と思える部分が出てくると思います。

その部分は必ず携帯なりノートなり、自分のメモとして残しておきます。

このメモ書きがあることで、実際の指導の際にすぐに調べて活用することができます。

また、携帯に打ち込む、ノートに自筆する、という行為自体が、大まかな記憶として脳内に残る可能性が高いため、記憶に残りやすくなります。

さらにそれを調べ直すことで、記憶に定着させていくことにもなり、知識とスキルアップへとつながります。

このようにして読み進めることで、書籍の内容が大まかに頭に残ります。

ですが、実際に栄養指導を行っていると、やはり分からないことや自信のない部分、調べ直したいことというのは必ず出てきます。

そんな時は、一度読んだ栄養指導の本を再度読み直すことで解決することもあります。

一から読み始めると時間がかかるため、目次から必要な部分だけを熟考すると時間も短縮できます。

何度もこのように書籍を読み返してはトライし、また読み返しては新たな指導を行う、ということを繰り返すうちに、いつのまにか自分なりの栄養指導の方法や栄養指導を行う自信がついてきます。

結果を出す栄養指導を学ぶには本だけでは不十分

本記事では栄養指導に役立つおすすめの本をご紹介しています。

何か上達させたい時に書籍はとても役に立つ道具であり、昔から勉強道具として第一に用いられてきました。

実際に栄養指導を行っていくうえでの疑問点や悩みなどを、書籍を復習することで解決できることもあります。

ですが、やはりすべてがそれで解決できるかというと、残念ながらそうでないこともあります。

栄養指導を実際に行うようになって初めて疑問に思うことや、栄養指導の学術的悩みではなく、「栄養指導」という体形自体の悩みというものも出てきます。

それらを解決してさらにステップアップするには、やはり書籍ではなく、実際に人と人とのやり取りがスムーズであり、かつ解決になります。

今や時代は変わり、オンラインというツールが一般的になってきています。

栄養学においても、様々な書籍が出版されている一方で、オンラインでの講座受講という形も主流となっています。

オンラインでの資格取得講座は、内容もしっかりと基礎から学ぶことができ、質問の窓口も設けられています。

資格取得後の対応も十分にされている講座も存在します。

この記事を執筆している、一般社団法人 臨床栄養医学協会も資格取得講座を主催しており、手前みそになりますが、講義内容はもちろん、資格取得後のサポート体制も含めて、おすすめの講座です。

この講座を受講して認定試験に合格すると、協会認定の「臨床栄養医学指導士」の資格を取得することができ、積極的に自信をもって栄養指導できるようになります。

講座自体は、3か月間で栄養学の基礎から応用まで、一気に学ぶことができ、生理学や生化学に基づいた正しい知識でを身につけることができます。

講義はすべてオンライン受講のため自分の好きな時間に学ぶことができますし、質問も24時間受付となっています。

リアルセミナーも曜日によって設けられているため、その際直接の質問も可能です。

最終の認定試験では、実際の症例を基に栄養指導を行えるレポート作成を行うことになりますが、最後までやり遂げられるよう手厚いサポートが組まれています。

このように認定試験に合格して、晴れて臨床栄養医学指導士となった暁には、確実性のある栄養指導を行えるようになっている為、より効果的な結果を出していくことができるようになります。

さらに、この講座の最大の特徴として、資格取得後のサポート体制が挙げられます。

試験を修了して「臨床栄養医学指導士」として認定を受けた後は、オンラインサロンに無料で入会し、さらに学びを深めていける仕組みとなっています。

最新の栄養学のセミナーを毎月受講出来たり、美容やダイエット、妊活について受講してさらに資格取得も可能です。

また、ビジネスの学びも含まれており、実際に栄養学をどのように仕事として活かしていくか、深く学び、実行に移していくことが可能です。

この資格取得講座に関して興味のある方は、こちらの記事をご参考ください。

参考:臨床栄養医学指導士とは?取得すべき4つの理由と受講生のリアルな声を紹介

まとめ

今回は、栄養指導を行う際におすすめの本をご紹介してきました。

様々な分野で栄養指導が導入されている現状を踏まえて、いくつかの分野別におすすめの本の特徴や内容について解説し、どのようにして役立てていくか、という活用法についてもご紹介してきました。

栄養指導には正解がありません。

指導する人、指導を受ける人によってその内容は異なり、導き方や導く方向も変わります。

だからこそ、どのようにしたら効果的な指導ができるのか、どうすれば分かりやすく伝わるのか、と悩むことが多く、自信が持てないのです。

そんな時こそ、書籍を活用することが解決につながります。

栄養指導で迷子になっている時は大抵主観的になってしまい、ドツボにはまっています。

「本」という客観視できる媒体を通して自分を見つめることで、進むべき方向や道が次第に見えてきます。

今回ご紹介した本や活用法が、少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

コメント