実は、多くの冷え性の根本原因は栄養不足です。

日頃から「手足が冷たい」「なかなか身体が温まらない」など冷えの悩みを抱えている方は、そもそも体が温まるほど必要な栄養が摂れていません。

一般的には、改善するために運動やマッサージ、特定の食品(生姜や温かい飲みものなど)に頼る人も多いです。

しかし、それらは対症療法に過ぎず、根本的な原因である栄養不足を解消しない限り、冷え性が改善することはないのです。

今回は、栄養の観点から冷え性の原因を紐解き、誰でも実践できる食事の改善方法と日常からできる冷え症対策をわかりやすくお伝えします。

ぜひ最後までご覧いただき、あなたに合った冷え性改善法を見つけてください。

目次

冷え性の根本原因は栄養不足?!

冷え性の原因として意外にも見落とされがちなものとして「栄養不足」が挙げられます。

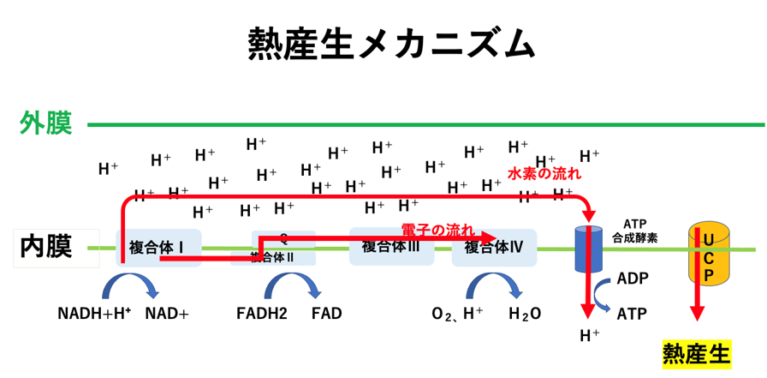

食事から得られる栄養が不足すると、体がエネルギーを作り出す力が弱まります。

このエネルギーは、私たちの体を温めたり、日常生活で必要な活動を支えるために欠かせません。

ヒーターに燃料(灯油や電気など)を入れないと暖まらないと同様に、栄養が足りない状態では、体内で燃料となる物質が不足し、十分なエネルギーを生み出せなくなります。

特に若い女性に多く見られる過度なダイエットや偏った食事は、血行不良やホルモンバランスの乱れだけでなく、必要な栄養素不足が体温低下を招いています。

以下の表は20~29歳の栄養摂取量平均値と厚生労働省が定めている推奨量、目標量です。(赤文字は不足している項目です。)

ほとんどのビタミン、ミネラル不足、食物繊維不足、脂質過剰(脂質の摂取割合30%超えが48.6%)というのが見てとれますね。

手足が冷たく、なかなか温まらない症状に悩む人が増えているのも、この栄養不足が関係しています。

つまり、冷え性を改善するには、まず適切な栄養摂取を見直すことが重要なのです。

体を温める栄養素をしっかり取り入れることで、健康的な体温管理が可能になります。

今回は、冷え性と栄養の密接な関係について詳しく見ていき、どのような栄養素が体を温めるために重要なのかを解説していきます。

冷えの原因

手足の末端が冷たく感じる冷え性には、2つの主な原因である「血行不良」と「血管収縮」があります。

冷え性の発症には栄養不足や不適切な食生活が密接に関連しています。

さらに、冷たい環境での長時間の作業や、ストレス、疲労などの要因により症状が悪化するとも言われています。

単に手足の先端が冷たく感じるだけではなく、しびれや痛みを伴ったり、女性特有の婦人科系のトラブル、消化器系の不調、精神面の影響などさまざまな部分に影響を及ぼします。

それらはまた複合的な症状として現れ、日常生活に大きな支障をきたすケースも少なくありません。

この章では、血行不良と血管収縮がどのように冷えを引き起こすのか、また栄養不足との関連性について詳しく解説していきます。

無理なダイエット

無理なダイエットは、体を冷やす大きな原因となっています。

極端な食事制限やファスティングは、炭水化物や脂質の摂取を大幅に減らしてしまいがちです。

体を温めるために必要なカロリーが足りず、体内でエネルギーが作れなくなり、血液循環が行えなくなるのです。

特に若い女性に多い糖質制限や極端な食事制限は、 美容や健康を意識するあまり、必要な栄養まで制限してしまい、手足の冷えを引き起こしています。

したがって、健康的なダイエットには、必要な栄養素をしっかり摂取することが不可欠です。

美しく健康的な体づくりには、極端な制限ではなく、バランスの取れた食事が重要です。

必要な栄養素を意識的に摂取することで、冷え性を改善しながら、理想的な体型を目指すことが大切です。

姿勢不良、運動不足

姿勢の乱れと運動不足は、栄養不足と密接に関連して冷え症を悪化させます。

栄養が不足すると筋力が低下し、正しい姿勢を保つことが困難になり、同時に運動する気力も失われ、基礎代謝の低下と血行不良を引き起こしてしまいます。

さらに、デスクワークやスマートフォン使用の増加で現代人の多くが影響を受けています。

長時間の同じ姿勢は猫背や前かがみを助長し、内臓を圧迫して呼吸が浅くなることで、血液循環を妨げます。

また、在宅ワークの普及で運動機会が減少し、筋肉量の低下と体温維持機能の低下を招いています。

在宅ワークや家に籠りがちの人は、30分〜1時間毎に簡単なストレッチなどをやってみると良いのかもしれません。

適切な栄養摂取は、良い姿勢と運動を支える土台です。

必要な栄養素をしっかり摂ることで、姿勢を維持する筋力が育ち、運動する体力も自然と湧いてきます。

まずは食事の改善から始め、それを基盤に徐々に姿勢改善や運動習慣を取り入れるようにしていきましょう。

自立神経の乱れ(交感神経優位)

栄養不足は自律神経を乱れさせ、冷え性を引き起こす重要な要因にもなります。

エネルギー不足や糖質不足によって体内の血糖値が低下すると、脳が必要なエネルギーを十分に得られなくなります。

これは体にとって良くない状態であるため、それを防ぐためにアドレナリンやコルチゾールなどのホルモンを分泌し補おうとします。

この時に交感神経が優位になり、血管が収縮して血液循環が悪化するのです。

その結果、末端に血液が行きにくくなり冷え性になりやすくなります。

また、現代社会では仕事のストレスや不規則な生活リズム、睡眠不足が自律神経の乱れを助長します。

それにより 本来なら夜間に働くべき副交感神経の機能が低下することで、体温調節が困難になってしまいます。

十分な栄養を摂ることで血糖値が安定し、ホルモンバランスが整い、自然と交感神経と副交感神経のバランスも改善されます。

規則正しい食事で栄養を整えていきましょう!

冷え性を改善する栄養素5選

冷え性を改善するには、一時的な対症療法に頼るのではなく、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

特に、不足しやすい冷え性の改善に役立つ栄養素を意識的に摂ることで、体質の改善が期待できます。

そこで今回は、冷え性改善に効果的な5つの重要な栄養素をご紹介します。

具体的にどのような栄養素が冷え性に効果的なのか、確認してみてください。

●タンパク質

タンパク質は筋肉を作り、熱を生み出す重要な栄養素です。

筋肉量が増えると、体内で熱が生産されやすくなり、体温の維持に役立ちます。

また、タンパク質の消化・吸収過程で熱が発生するため、体を内側から温める効果があります。

例:鶏肉、豚肉、魚、卵など

●ビタミンB1

ビタミンB1は糖代謝を促進し、体を動かすエネルギーを生産する働きが有ります。

エネルギー代謝が活発になることで、体内で熱が生み出されやすくなり、冷え性の改善につながります。

例:豚ヒレ、豚もも肉、玄米、大豆製品など

●ビタミンE

ビタミンEには血行をよくする効果があります。

血行が改善されると、体の末端まで温かい血液が行き渡りやすくなり、手足の冷えを軽減することができます。

例:かぼちゃ、アボガドなど

●鉄分

鉄分は、血液中のヘモグロビンと結びつき、全身に酸素を運ぶ重要な役割を果たします。

十分な鉄分摂取は貧血を予防し、血行を改善することで、体の隅々まで温かい血液を届けやすくなります。

例:小松菜、ほうれん草、鶏レバーなど

●ビタミンC

ビタミンCには、鉄分の吸収を促進し、毛細血管の機能を保持する働きが有ります。

また、寒さによるストレスを和らげる効果も有ります。

これらの作用により、血行が改善され、体をあたためる効果が期待できます。

例:ブロッコリー、じゃがいも、キウイ、みかんなど

冷え性を根本改善する理想的な食事

冷え症の改善には、バランスの取れた食事が欠かせません。

とは言っても、バランスの良い食事を毎回考えるのは大変ですよね。

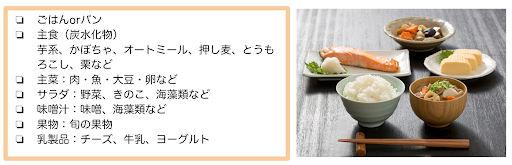

その時に意識してもらいたいのが、主食・主菜・副菜がそろった定食スタイルの食事です。

なぜなら、この食事スタイルであれば、体を温めるために必要な栄養素を過不足なく摂取できるからです。

定食スタイルの基本は、ご飯や芋類などの主食、魚や肉などのたんぱく質を含む主菜、野菜を中心とした副菜、そして味噌汁などの汁物です。

主食からは体を動かすエネルギー源となる炭水化物を、主菜からは体を作る材料となるたんぱく質を、副菜からはビタミンやミネラル、食物繊維を摂取することができます。

また、温かい汁物は体を内側から温めてくれる上、水分補給にもなります。

さらに、定食スタイルには食事の量を適切に保ちやすいという利点もあります。

栄養バランスが整っているため、必要以上に食べ過ぎることを防ぎ、消化器官への負担を軽減できます。

これは血行を促進し、冷え性の改善にもつながります。

ただし、急激な食事の改善は逆効果になる可能性もあります。

まずは無理のない範囲で、少しずつ定食スタイルを取り入れていくことをお勧めします。

徐々に体が温まり、冷え症の症状が改善されていくのを実感できるはずです。

日常でできる冷え対策

冷え性の改善には、日々の生活習慣の見直しが重要です。

適切な対策を日常生活に取り入れることで、徐々に体が温まりやすい体質へと変化していきます。

ここでは、誰でも気軽に始められる具体的な冷え対策をご紹介します。

これらの対策は、それぞれ単独でも効果がありますが、複数を組み合わせることで、さらに高い効果が期待できます。

毎日の生活の中で、少しずつ取り入れてみてください。

適度な運動

血行を促進する最も効果的な方法の一つが運動です。

筋肉も体の代謝に関わる器官であるために適度な運動は必要です。

ただし、激しい運動は逆効果になる可能性があるので、まずは、軽いストレッチや散歩から始めましょう。

デスクワークが多い方は、1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすことをお勧めします。

また、足首を回すなどの簡単な運動でも、末端の血行促進に効果があります。

無理のない範囲で継続的に体を動かすことが、冷え性改善の近道です。

衣類で暖かさを保つ

首、手首、足首は「三首」と呼ばれ、体温調節に重要な部位です。

これらの部分を重点的に保温することで、効果的に体温を保つことができます。

特に冷えを感じやすい部分には、重ね着をしたり、保温性の高い素材の衣類を選んだりすることをお勧めします。

また、締め付けの強い衣類は血行を妨げるため避けましょう。

適切な衣類選びと着方の工夫で、快適な体温管理を心がけましょう。

入浴で体を温める

38~40度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、体の芯まで温まります。

特に半身浴は、心臓への負担が少なく、長時間の入浴が可能です。

入浴前後の急激な温度変化は避け、入浴後は保温に気を配りましょう。

また、入浴剤を使用することで、より効果的にリラックスすることができます。

正しい入浴習慣を身につけることで、冷えの改善と質の良い睡眠を手に入れることができます。

十分な睡眠ストレスケア

質の良い睡眠は、体温調節機能を整える上で重要です。

就寝時は室温と湿度に気を配り、快適な睡眠環境を整えましょう。

また、ストレスは自律神経のバランスを崩し、冷えの原因となります。

meditation(瞑想)やヨガ、趣味の時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。

良質な睡眠とストレスケアを日課に取り入れることで、心と体のバランスを整え、冷え症の改善につながります。

ツボ押し、マッサージ

血行を促進するツボ押しやマッサージは、手軽に実践できる冷え対策です。

特に、足の裏にある「湧泉(ゆうせん)」というツボや、ふくらはぎのマッサージは効果的です。

入浴後やおやすみ前のマッサージは、リラックス効果も期待できます。

ただし、強すぎる刺激は逆効果になる場合があるので、やさしく行うことを心がけましょう。

毎日の生活に無理なく取り入れられるセルフケアとして、継続的なマッサージを習慣にしていきましょう!

これまで冷え性と栄養不足の関係について解説してきました。

実際、冷え性の改善には特定の栄養素を摂取するだけでは不十分な場合があります。

その原因が何なのか、また自身の食事内容がどのように影響しているのかを正しく理解することが、根本的な改善につながります。

そのためには、栄養に関する知識や症状が発生する仕組み、栄養と体調のつながりについて学ぶことが重要です。

本記事を監修している臨床栄養医学協会では、冷え性に悩む方や主婦(夫)、管理栄養士など幅広い層に向けて分かりやすく解説を行っています。

もし栄養を活用して症状を少しでも改善したい、または家族の健康管理に役立てたいと考えている方は、ぜひ協会のホームページをご覧ください。

参考:臨床栄養医学協会

まとめ

今回は、冷え症の根本的な原因と改善方法についてご紹介してきました。

冷え症の改善には、以下の3つのポイントが重要です。

1.適切な栄養摂取を意識する

2.日々の生活習慣を見直す

3.継続的なケアを心がける

冷え症は一朝一夕には改善できませんが、正しい知識と地道な取り組みで必ず改善できます。

この記事でご紹介した方法を、ご自身の生活に合わせて少しずつ取り入れてみてください。

コメント