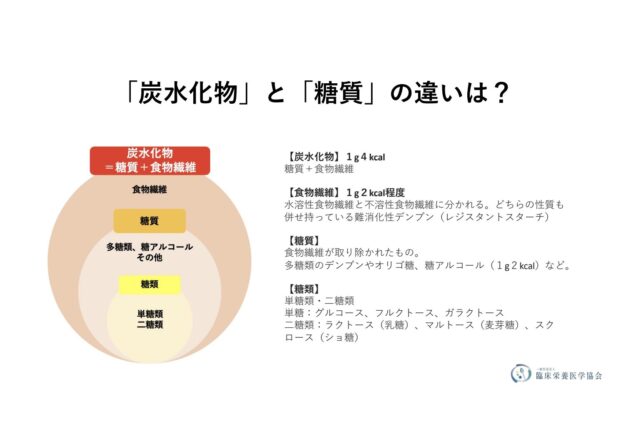

「炭水化物」とは、「糖質」と「食物繊維」を合わせたものをいいます。

栄養成分表示に記載されている項目が「炭水化物」だけのものもありますし、「炭水化物」と「糖質」を一緒と捉えている方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省は、1日に摂る総カロリーの50%〜65%を炭水化物で摂るようにと定めています。

しかし、これは「食物繊維」も含む基準なので、「糖質」だけで摂ってしまうと糖質過多になってしまいます!

つまり、「糖質」と「食物繊維」は全く別物なので、何が違うのかを明確に理解する事が重要です。

この記事では、栄養のプロがそれぞれの役割や決定的な違いについて詳しくお伝えしていきます。

正しく学んで、「糖質」「炭水化物」「食物繊維」マスターになりましょう!!

目次

糖質・炭水化物・食物繊維の違い

冒頭でもお伝えした通り、「炭水化物」は「糖質」と「食物繊維」を合わせた大きな枠組みのことを言います。

「炭水化物」は1g約4kcalですが、厳密には「糖質」が1g約4kcal、「食物繊維」が1g約2kcalです。

「食物繊維」は体のエネルギーにはなりませんが、腸内細菌のえさとなるので、腸内細菌が短鎖脂肪酸を作る時にエネルギー源として使うことができます。

この章で、「糖質」「炭水化物」「食物繊維」の違いを明確にしていきましょう。

1-1.炭水化物=糖質+食物繊維ってどういうこと?

炭水化物とは、「糖質」と「食物繊維」の2つの成分から構成されています。

「炭水化物=糖質」と思われがちですが、「食物繊維」という重要な栄養素が含まれている事を理解しましょう。

糖質とは何か?

糖質とは、食物繊維が取り除かれた炭水化物の総称です。

多糖類のデンプンやオリゴ糖、糖アルコールなどがあります。

主に体に吸収されてエネルギー源となる成分で、食材ではごはん、パン、麺類、芋類などに多く含まれます。

3大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質)の中で、最も効率よくかつ体に負担をかけずにエネルギーとなるのが糖質です。

厚生労働省の基準では、食事全体の50〜65%を炭水化物で摂ると良いとされています。

糖質制限ダイエットや糖質オフ商品を取り入れている方もいますが、糖質不足による身体へのデメリットは多岐に渡ります。

特に知っておきたいのが、糖質の最大消費器官は「脳」だということです。

脳はほぼ糖質からしかエネルギーを作れないので、糖質が不足することで脳の働きが悪くなり、集中力が低下したり、糖質を筋肉や脂肪から作り出す「糖新生」が起こり、肝臓や腎臓に負担がかかります。

糖新生については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はみてみてください!

ただし、糖質は摂取後血糖値を上げるため、糖尿病やダイエットを意識している人は摂り方に注意が必要です。

詳しくは2章「「糖質」「食物繊維」が体に与える影響」まで読み進めてください。

食物繊維とは何か

食物繊維とは、小腸で消化・吸収されない炭水化物の総称です。

腸内環境を整える上で最も重要な栄養素と言っても過言ではないでしょう。

働きとしては、食物繊維が腸内に入ると、消化管ホルモンを分泌し、血糖値の上昇を防いだり、食欲を抑制してくれます。

また、腸内細菌が短鎖脂肪酸(大腸のエネルギー源)を作り、腸のぜん動運動を促進する事で、便秘や下痢の解消にもつながります。

つまり、「食べても栄養にならない」けれど「体の機能を整える」のが食物繊維です。

炭水化物が不足すると、食物繊維も不足し、腸内細菌のバランスが崩れて腸内環境悪化につながります。

成人の場合、最低でも1日20g以上摂るのが理想とされていますが、現代人の1日の摂取量の中央値は約13gであり、深刻な食物繊維不足です。

出典:日本人の食事摂取基準(2025年版) – 1-4. 炭水化物

身近な食材で、糖質や食物繊維を上手く取り入れる方法については、4章「もう迷わない!明日から使える買い物術」で詳しくお伝えします。

糖質の種類と特徴

糖質にはさまざまな種類がありますが、大きく分けて以下のように分類されます。

- 単糖類(グルコース、フルクトースなど)

- 二糖類(ショ糖=砂糖、乳糖=ラクトースなど)

- 多糖類(でんぷんなど)

- 糖アルコール(キシリトール、エリスリトールなど)

ここではそれぞれの特徴を詳しく解説していきます。

単糖類

最も基本的な糖質の形です。

ブドウ糖(グルコース)や果糖(フルクトース)が代表で、摂取後すぐに吸収され、血糖値を急激に上げます。

【使用される食品例】

- ブドウ糖:スポーツドリンク、エネルギー補給ゼリー

- 果糖:果物全般、清涼飲料水

二糖類

単糖類が2つ結合したもので、消化酵素によって分解されたのち吸収されます。

白砂糖(ショ糖)や乳糖(ラクトース)が含まれます。

【使用される食品例】

- ショ糖:ケーキ、クッキー、アイスクリーム

- 乳糖:牛乳、ヨーグルト

多糖類

多数の単糖類が結合してできたもので、代表的なのは「でんぷん」です。

消化・吸収までに時間がかかるため、血糖値の上昇は比較的ゆるやかです。

【使用される食品例】

- でんぷん:米、小麦、いも類

糖アルコール

砂糖に似た甘さがありながらカロリーが低く、血糖値に与える影響も少ないため、ダイエット食品や糖尿病対応食品によく使われます。

【使用される食品例】

- キシリトール:ガム、歯磨き粉

- エリスリトール:人工甘味料入り飲料、スイーツ

食物繊維の種類と特徴

食物繊維は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。

- 水溶性食物繊維

- 不溶性食物繊維

この2つは働きも摂取目的も異なるため、両方バランスよく摂ることが理想です。

水溶性だけ摂ると便が柔らかくなりすぎる、不溶性だけだと便が硬くなって逆効果です!

どちらもバランスよく摂取することで、理想的な腸内環境を作り出すことができます。

水溶性食物繊維

腸内細菌によって分解されやすいという特徴があります。

働きとしては、腸内細菌バランスを整え腸内環境を改善してくれます。

水に溶けてゲル状になり、糖質や脂質の吸収を抑える働きもあるので、ダイエット商品にもよく使われている成分の一つです。

生理作用としては、血清コレステロール上昇の抑制や食後の血糖上昇の抑制などがあります。

【含まれる食品例】

- 昆布、わかめ、こんにゃく、果物、オーツ麦など

不溶性食物繊維

保水力が高く、膨張してカサが増すという特徴があります。

働きとしては、腸を刺激して便のかさを増すことで腸の掃除役としても活躍します。(この働きを「腸のぜん動運動」といいます。)

例えば、便秘気味の人が、なかなか便が出ない時や、お腹が痛い時に「の」の字をかくマッサージをすることがあります。

これは、外から刺激を与えてぜん動運動を促すことで、お通じがよくなるからです。

不溶性食物繊維を摂ると、このマッサージをしなくても腸内でぜん動運動を促してくれるのです!

【含まれる食品例】

- ごぼう、豆類、玄米、野菜全般など

「糖質」「食物繊維」が体に与える影響

炭水化物は人間にとって必要不可欠の栄養素です。

糖質は体のメインエネルギーとなり、食物繊維は体の調子を整えます。

この章では、「糖質」と「食物繊維」が具体的に体にどう影響するのかを、詳しく解説します。

なぜ太るのか? なぜ便秘になるのか? なぜ疲れやすいのか? こういった疑問が、この章を読む事で明確になります。

正しい知識を身につけて、必要な栄養素を戦略的に取り入れ、「理想の食生活」を実現しましょう。

糖質を摂ると“太る”という誤解

よくある誤解として「炭水化物=太る」という考え方がありますが、これは糖質と食物繊維の区別がついていないことが原因です。

例えば、玄米や全粒粉パンなどには糖質も食物繊維も含まれており、適量であればむしろダイエットや健康維持に役立つのです。

また、誤解される理由として、以下のような仕組みがあります。

糖質が体脂肪になる仕組み

食事から摂った糖質は、まずは血液に取り入れて、全身に運び各細胞でエネルギーにします。

糖質をスムーズにエネルギーにする能力を「耐糖能」といいますが、耐糖能が低いと糖質が血液中に余ってしまうのです。

これが血糖値乱高下(高血糖・低血糖)の原因となり、余った糖質を脂肪として蓄えてしまうのです。

ここで注意してほしいのが、「余った糖質」が脂肪になるのであって、糖質そのものが太る原因ではないということです。糖質をいつ・どれくらい・どの種類を摂るかという事が重要です。

血糖値の“急上昇”で太りやすくなる仕組み

高GI値の糖質(白米、白パン、砂糖など)は、急激に血糖値を上げ、インスリンが大量に分泌される性質があります。

これを「血糖値スパイク」と言いますが、これが脂肪合成を強く刺激し、「食べたら太る体質」へとつながっていくのです。

「血糖値スパイク」を防ぐには、以下のような方法が有効です。

- 糖質を摂る前に野菜を食べる

- 食物繊維と一緒に摂る

- 間食には低GIの果物などを選び、食物繊維と一緒に摂る

糖質が体に与える影響

前章でお伝えしたように、糖質は体に吸収されてエネルギー源となる成分です。

特に重要な役割は、以下の3つです。

①脳のエネルギー

脳は1日に約120gの糖質を消費します。

糖質が不足すると集中力・記憶力が急落し、イライラしやすくなります。

②筋肉の活動エネルギー

運動時、まず使われるのは糖質です。

筋トレやランニング時のパフォーマンスは糖質次第です。

③脂肪燃焼のサポート

「糖質を摂らないと脂肪が燃える」は間違いです。

糖質は脂肪燃焼をスムーズに進めるためにも必要です。

食物繊維が体に与える影響

食物繊維が体に与える影響は、「血糖値のコントロール」と「腸内環境の改善」の2つが主軸です。

現代人は食物繊維が不足している傾向があるので、工夫して意識的に摂る必要があります。

①血糖値コントロール

特に水溶性食物繊維は、糖質の吸収スピードを遅らせる働きがあり、「急激な血糖値上昇=血糖値スパイク」を防ぎます。

- 白米単体で食べるよりも、白米+海藻サラダ。

- パン単体で食べるよりも、パン+サラダ+チーズ。

このように、同じ糖質でも組み合わせ次第で血糖値上昇を緩やかにし、コントロールできるようになるのです。

血糖値を上手くコントロールできるようになると、太りにくい体になります。

②腸内環境の改善

食物繊維は腸内細菌の餌となり、腸内細菌のバランスを保つとともに、短鎖脂肪酸という大腸のエネルギー源となります。

短鎖脂肪酸には、以下のような効果があります。

- 食欲抑制

- 脂肪の蓄積抑制

- インスリン感受性の改善

つまり、食物繊維を摂る=自然に痩せやすい体質に変わるということです。

また、不溶性繊維は「腸の掃除役」といえます。

不溶性繊維は、腸の中で水分を吸収して膨らみ、便のかさを増やします。

それによって腸の動きが活性化され、便通が改善します。

便秘が解消されると、腸内での有害物質の滞留時間が減り、肌荒れ・免疫低下・疲労感の軽減にもつながるのです。

日々の選択を楽にする!食品別【糖質&食物繊維マップ】

ここまで糖質と食物繊維の違いや、体に与える影響をお伝えしてきましたが、「知ってる」だけでは足りません。

「選べる」ことができて初めて日常で活かされます。

この章では、主食・野菜・果物・豆類・加工食品に分類して、糖質と食物繊維の含有量や選び方のポイントを解説していきます。

この記事を読めば、普段の買い物で、迷わずベストな選択ができるようになるでしょう。

厚労省が推奨する食物繊維摂取目標は1日20g以上ですが、実際の日本人の平均摂取量は15g程度です。

無理なく摂取量を増やしていく為には、以下のような工夫が必要です。

- 米、小麦の他に芋類を主食にプラスする。

- 間食に果物を摂る

- 緑黄色野菜を副菜に摂り入れる

主食(ご飯・パン・麺類)編

まずは主食に含まれる糖質・食物繊維の違いを知りましょう!

主食は食事全体の5~6割を占める事が多いので、主食を正しく選ぶ事はとても重要です。

代表的な主食ごとに「糖質量(g)」と「食物繊維量(g)」を並べましたので、以下をご覧ください。(1食あたり150g程度で比較)

食品 | 糖質(g) | 食物繊維(g) |

白米 | 約55g | 約0.5g |

玄米 | 約50g | 約2.1g |

オートミール | 約27g | 約4.2g |

食パン | 約26g | 約1.0g |

全粒粉パン | 約22g | 約2.7g |

うどん(ゆで) | 約56g | 約1.0g |

そば(ゆで) | 約48g | 約2.2g |

こんにゃく麺 | 約1g | 約3.0g |

【ポイント】

- 白米:エネルギー源として優秀だが、単独摂取は太りやすい。食物繊維をセットにすると良い。

- オートミール:水溶性食物繊維が豊富で血糖値が安定しやすい。胃腸機能が正常な人は積極的に利用すると良い。

- 全粒粉パン:サンドイッチに活用しやすく、携帯にも便利。

- そば:GI値が低く、和食との相性抜群。

野菜編

野菜は現代人に不足している食物繊維、ビタミン、ミネラル、植物栄養素を多く含んでいるため積極的に摂取すべき食材です。

野菜(100gあたり) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |

レタス | 1.7g | 1.1g |

キャベツ | 3.4g | 1.8g |

ほうれん草 | 0.3g | 2.8g |

ブロッコリー | 0.8g | 4.4g |

ごぼう | 9.7g | 5.7g |

にんじん | 6.5g | 2.8g |

じゃがいも | 16.3g | 1.3g |

【ポイント】

- 理想は有機JAS、無農薬、減農薬、特別栽培農産物、自然農 法の野菜を選ぶと良い。

- 野菜は少量ずつ毎食で積極的に摂ると良い。

- 適量摂取は体に有益に働くが、過剰になると代謝を低下させ、甲状腺機能低下症に影響しやすいので注意が必要。

- 推奨量:10歳以上は1日350g

果物編

果物はビタミン・ミネラルの宝庫で、果糖(フルクトース)が多く含まれます。

果物の果糖(フルクトース)は抗肥満効果があるので、減量したい方は積極的に取り入れると良い食材です。

果物(100gあたり) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |

バナナ | 21g | 1.1g |

りんご | 13.1g | 1.9g |

みかん | 11.2g | 1.1g |

いちご | 7.1g | 1.4g |

アボカド | 0.9g | 5.3g |

【ポイント】

- 旬なもの、無農薬が理想。

- 腸内環境が悪化している人は、悪い菌が急激に増えてしまう可能性 があるので注意が必要。

- 推奨量:1日200~300g

豆類・ナッツ編

豆・ナッツ類は低糖質・高食物繊維の食材です。

ただし、脂質も多いので摂り過ぎには注意しましょう。

食品 | 糖質(g) | 食物繊維(g) |

大豆(水煮)100g | 3.6g | 6.0g |

納豆1パック | 3.0g | 3.0g |

アーモンド(10粒) | 1.2g | 1.0g |

くるみ(10粒) | 0.6g | 0.8g |

ピスタチオ(10粒) | 1.8g | 1.1g |

【ポイント】

- 大豆は栄養豊富だが、豊富に含まれている「イソフラボン」が過剰になると、身体へ悪影響を及ぼす場合があるので注意が必要。

- 小腹が空いた時の間食等におすすめ。ただし脂質が多い為、普段 の食事が脂質過剰の人は要注意。

市販食品・加工品編

市販食品や加工品は、便利で美味しいので多用している人が多いのではないでしょうか。

便利で美味しい反面、見た目を良くするために添加物を多く使用していたり、脂質が多く、脂質過剰を助長してしまう食品が多いのも事実です。

以下のような商品を買った事はありませんか?

- ノンオイルドレッシング:

種類によっては、糖分や塩分が多く含まれている場合がある。 - 糖質ゼロ麺:

糖質をカットしている一方で、食物繊維やビタミン・ミネラルが不足しがちになる。 - 栄養補助食品:

普段の食事に加え、不足している栄養素を補うためのもの。

全て過剰に摂取すると栄養バランス が崩れたり、太る原因になります!

「健康的そうだから」「ヘルシーそうだから」ではなく、しっかり栄養成分を見た上で、ほどほどに取り入れていきましょう。

もう迷わない!明日から使える買い物術

知識がついても、「実際にスーパーやコンビニでどれを買えばいいかわからない」「外食はどんなメニューが理想なのかわからない」という悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

知識だけでは生活は変わりません。

必要なのは、迷わない判断基準と、選び方のスキルです。

この章では、買い物や外食時に、迷わず最適な食品を選ぶための3ポイントを解説します!

- PFCバランスの正しい理解

- 成分表示の読み方とチェックポイント

- 外食やコンビニで選ぶ時の工夫

この章を理解する事で、買うべき商品を正しく判断できるようになり、迷うストレスから解放されるでしょう。

PFCバランスの正しい理解

PFCバランスとは、日々の食事で摂取するエネルギーのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物がそれぞれどのくらいの割合を占めているかを示す指標です。

現代は脂質過剰時代と言われていますが、ほとんどの人が「自分が脂質過剰である」ことに気づいていません。

脂質過剰時代となった背景には、「植物油脂の普及」「加工食品摂取量の増加」「たんぱく質に含まれる脂質量の増加」などが挙げられます。

調理方法や選ぶ食品に気をつけながら、PFCバランスを意識した食事を継続する事で、健康的な体づくりやダイエットを効果的に進める事ができます。

【理想的なバランス目安】

栄養素 | 割合(エネルギー比) |

P(たんぱく質) | 13〜20% |

F(脂質) | 20〜25% |

C(炭水化物) | 50〜60% |

1食の中でおおよそこのバランスを意識すると、血糖値が安定し、空腹感も抑えられます。

このPFCバランスを実践するには、定食スタイルがお勧めです。

栄養成分表の読み方とチェックポイント

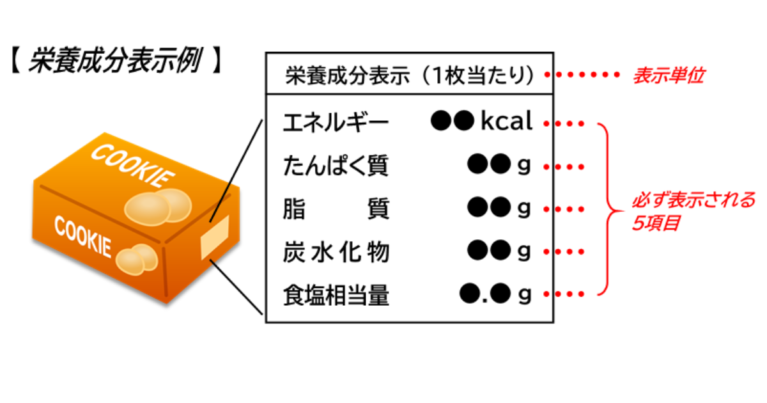

原則として、加工食品には、栄養成分表を記載する事が義務づけられています。

具体的には、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が必ず表示されています。

この5つの項目は、生きていく上で欠かせないものであり、日本人に多く見られる生活習慣病とも深く関わっています。

栄養成分表を参考に、必要な栄養素を過不足なく摂れるようにしていきたいですね。

食品パッケージの「栄養成分表示」を見たとき、注目すべきは「表示単位」です。

100gあたり、100mlあたり、1個あたり、1食あたりなど、それぞれの単位ごとに栄養成分の量が表示されています。

表示単位は商品ごとに異なるので、選ぶ時にはよく確認しましょう。

また、「炭水化物」は「糖質」と「食物繊維」が分かれて表示されている場合と、そうでない場合があります。

なるべく分かれて表示されているものを選び、体質や体調に合わせて良質な炭水化物を摂りましょう。

外食やコンビニで選ぶ時の工夫

忙しい日常の中で、外食やコンビニを利用する機会が多い方も多いのではないでしょうか。

以下の活用法を取り入れて「太らない」「乱れない」食生活を実現しましょう。

【コンビニ編】

コンビニ弁当やレトルト食品は、脂質が多いものがほとんど。

炭水化物と併せて脂質の量もチェックすることをお勧めします。また、食品添加物も多いので、なるべく少ないものを選びましょう。

①コンビニでのお勧め食品

- おにぎり(塩むすびや鮭、梅干し、昆布などがお勧め)

- ブランパン

- バナナ

- サラダチキン

- ゆで卵

- 具沢山スープ

- 具沢山サラダ

- 野菜ジュースや果物ジュース(砂糖や添加物無添加がお勧め)

②避けたい食品

- 菓子パン

- インスタントラーメン

- コンビニ弁当

【外食編】

加工品が多いので、理想は全国チェーンのお店を避け、個人経営のお店を選ぶと良いです。

チェーン店を利用する場合は以下のメニューをお勧めします。

- 和食系チェーン:焼き魚定食

- 牛丼系チェーン:牛丼+サラダ+味噌汁

- イタリアン:メイン(肉・魚)+前菜やサラダ、パン

- ファストフード:サイドメニューをポテト→サラダに変更+果物ジュース

メニュー表に栄養成分表示のあるお店もあるので、ぜひ活用してください。

糖質を上手く取り入れて、自信が持てる食習慣へ

この章では、糖質を摂る時に気をつけたいポイントや、パフォーマンスをあげるための摂取方法をお伝えします。

食後高血糖対策

第2章でお伝えした通り、高GI値の糖質(白米、白パン、砂糖など)は、急激に血糖値を上げ、インスリンが大量に分泌される性質があります。

この「血糖値スパイク」を防ぐには、何を食べるかだけでなく、以下のような工夫が必要です。

①食べ順について

- サラダ・スープや味噌汁・果物(食物繊維)

↓ - たんぱく質

↓

- 炭水化物

この順番を守るだけで、糖の吸収速度がぐっと下がり、同じ食事でも太りにくくなります。

②食べ合わせについて

炭水化物の単品ぐいは血糖値が上がりやすいので、サラダ・スープや味噌汁・果物など食物繊維と一緒に摂ると良いです。

また、早食い・大食いも血糖値を上げやすいので注意が必要です。

③食べる量、頻度について

運動をしていない人、筋肉が少ない人、糖質をエネルギーとして使う能力の低い人は、一度に糖質を処理できる量が少ないので、体質に合わせて量を調節すると良いです。

運動時の賢い糖質の摂取タイミングとは

運動時のパフォーマンス低下を防ぐためには、体の中のグリコーゲンが枯渇しないよう、まず普段の食事からしっかりと糖質を摂ってできるだけ多くグリコーゲンを体の中に貯めておく事が必要です。

また、運動前後や運動中にも、以下のような点に注意しながら糖質を摂取すると良いでしょう。

①運動前

運動1〜4時間前までに体重1kgあたり1〜4gの糖質を摂取すると良い。

→体重60kgの場合、60〜240g

②運動中

持久系スポーツでは、1時間あたり30〜60gの糖質を摂取すると良い。

(何回かに分けてこまめに摂ると良い)

③運動後

翌日に疲労を残さない為にも、食事から十分な糖質を摂取すると良い。

知識をつけるなら資格取得がオススメ!

以上のように「炭水化物」=「糖質」+「食物繊維」と言っても、それに関連する知識はかなり幅広い印象を受けたと思います。

正しい栄養知識を知らずに「糖質は太るから」と糖質を控える生活をすると、以下のようなことが生じます。

- 体内の糖質が不足し、エネルギー不足や糖新生を起こして代謝低下が生じる

- 食物繊維不足に陥り、腸内環境が悪化したり、血糖値スパイクをおこして太りやすい体になる

さらに、炭水化物を上手く摂り入れるためには、特徴や働きを知るだけでなく、

- どのような食材から摂るべきなのか、

- またどれくらい摂ったらいいのか

など、一人ひとりに合わせた判断が必要になります。

炭水化物の他にも、たんぱく質や脂質、ビタミン・ミネラルなど、体にとって大切な栄養素について総合的に学んでいく事で、体の不調がなぜ起こっているのか、どのような食事をしたら心身ともに健康でいられるのかなど、明確な答えを見つける事ができます。

栄養知識を身につけ実践することは、自分自身だけでなく、家族やお客様の健康を支えることができるのです!

この記事を書いている臨床栄養医学協会では、80時間以上の動画教材をもとにエビデンスの高い生化学及び生理学に基づく栄養学を学ぶ事ができます。

炭水化物に関係する

- 白米、小麦のメリットデメリット

- 糖尿病は糖質の摂り過ぎが原因ではない

- 糖質を処理する能力(耐糖能)について

これらのテーマも包括的に学ぶことができます。

(もちろん一部の内容であり、ここには書ききれないほど豊富に学べます!)

修了する頃には知識がつくだけでなく、体質改善のできる食事法が身に着いています!

この専門性の高さから、未経験者の方だけでなく栄養のプロである栄養士・管理栄養士や、医療関係の方も多く在籍しています!

個人にあった栄養アプローチをしっかり学びたいという方は、ぜひ当協会のサイトを見てみてください。

参考: 臨床栄養医学協会

まとめ

炭水化物は人間にとって必要不可欠の栄養素です。

糖質は体のメインエネルギーとなり、食物繊維は体の調子を整えます。

ただし、一人ひとりの体型や生活スタイルによって摂取量が変わってくるので、何をどれくらい摂るかが重要となります。

まずは自分の必要摂取量を知り、主食には白米や小麦製品に芋類をプラスして、間食には果物を摂ると良いでしょう。

SNSやネット上で飛び交う様々な健康情報に惑わされることなく、自分の体調や目的に合わせた食事法を実践し、人生がより豊かになる人が増えるよう、心から願っています。

コメント