「オメガ3には炎症を抑える効果がある」と言われています。

ただし「正しく摂取をすれば」という条件があります。

「オメガ3」と呼ばれる脂肪酸は、私たちの健康に欠かせない「必須脂肪酸」のひとつです。

「体に必要な栄養素」で、「炎症を抑える効果がある」と聞けば、とにかく「オメガ3」という名のつくものを手当たり次第に摂取する、そんな方も多いのではないでしょうか。

そこで、このブログでは次の4つのポイントについて解説していきます。

- オメガ3と炎症の関係

- 過不足のリスク

- 正しい摂取方法

- 注意点

最後までお読みいただくことで、本当に効果的に活用するための方法を手に入れることができます。

ぜひ一緒に確認してみましょう。

目次

オメガ3と炎症の関係とは

オメガ3脂肪酸は、炎症を抑え、生活習慣病のリスクを低減する効果があります。

血中中性脂肪値の低下、不整脈の予防、血管内皮機能の改善、血栓生成抑制など、多岐にわたる生理効果を持つことが認められ、これらの作用を通じて、炎症に関連する生活習慣病(心血管疾患など)のリスク低減が期待されていることが報告されています。

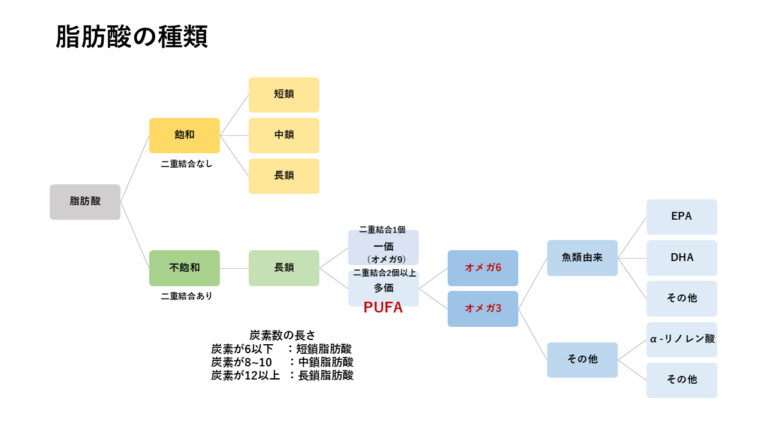

オメガ3脂肪酸には、図ような種類があります

- 魚由来:EPA、DHA、その他

- その他:α-リノレン酸、その他

これらの脂肪酸は体内で合成できないため「必須脂肪酸」と呼ばれ、この必須脂肪酸が不足すると、皮膚炎や成長障害などの症状が発症する可能性があるとされています。

体のバランスを保つためにオメガ3が欠かせないことが明らかです。

オメガ3脂肪酸は、体内の炎症を抑え、健康を維持するために重要な栄養素です。

食生活の中で意識的に摂取することが、心血管疾患予防や皮膚トラブルの改善に寄与するでしょう。

オメガ3脂肪酸には慢性的な皮膚トラブルを抑え、体のバランスを保つために重要な栄養素といえます。

オメガ3過不足のリスクとは

日常生活を送る健康な日本人において、オメガ3の欠乏が原因と考えられる症状が報告されることはほとんどありません。

しかし、オメガ3が極端に不足すると、皮膚炎などの症状が現れることが知られています。

今では、亜麻仁油やえごま油など、オメガ3を豊富に含む食品がスーパーでも手軽に手に入るようになり、DHAやEPAが配合されたサプリメントも多く販売されています。

これにより、オメガ3を摂取しやすい環境が整っています。

しかし、オメガ3を過剰に摂取することも健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

この章では過不足のリスクを解説します。

オメガ3が欠乏すると皮膚炎などが発症する

オメガ3が不足すると、皮膚の乾燥や赤み、アトピー性皮膚炎が発症しやすくなります。

ある研究では母親の魚からのオメガ3の摂取率が高いほど、子供のアトピー性皮膚炎の発症率が減少するという結果がでています。

体の中では作ることができないオメガ3は日常的な摂取が不可欠です。

オメガ3は慢性的な皮膚トラブルを抑え、体のバランスを保つために重要な栄養素といえます。

出典:高岡素子、食生活が肌の状態に及ぼす影響、日本食生活学会誌、Vol19、No1(2008)

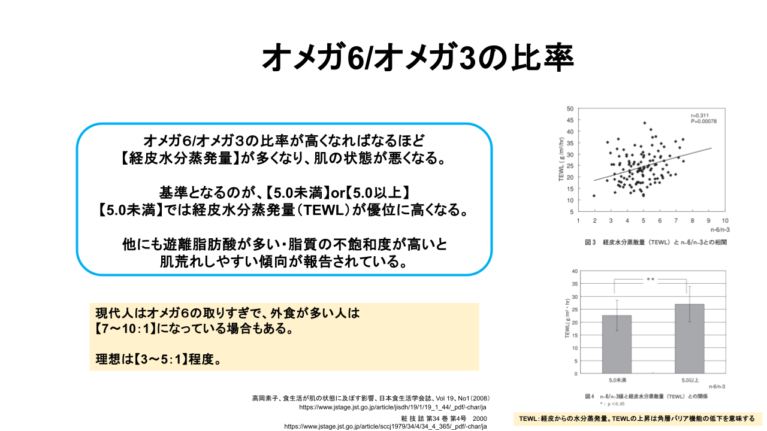

また、オメガ6との摂取比率も大切で、オメガ6/オメガ3は3~5:1が理想です。

オメガ6もオメガ3と同じ「必須脂肪酸」ですが、オメガ3と違って身の回りに多く存在し、例えば揚げ物やスナック菓子などジャンキー(高脂質)な食べ物に多く含まれています。

高脂質な食べ物を減らすことでオメガ6の過剰摂取を防ぎ、日頃から魚などからオメガ3を摂ることで、皮膚炎・肌荒れを軽減することができます!

疾患のリスクが高くなる

オメガ3の摂取が不足すると、疾病のリスクが高くなる可能性が示唆されています。

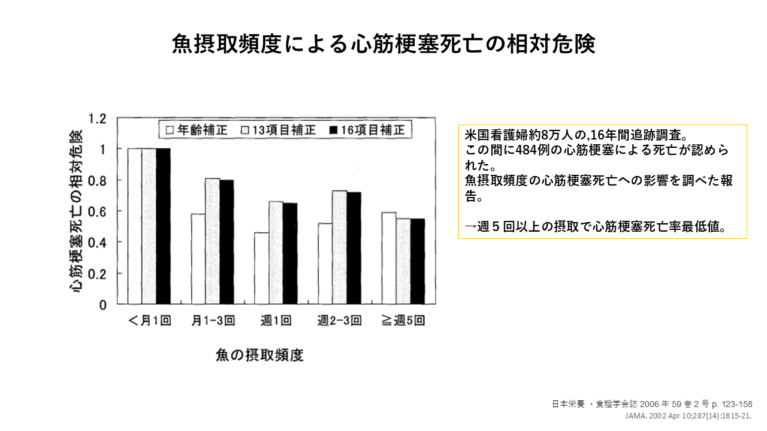

実は多くの論文で、週1回以上魚を食べた方が疾患リスクや死亡リスクが低いという、疾病の予防効果が明らかになっているんです。

ある論文結果では、魚からのオメガ3摂取で、虚血性心疾患の死亡率が週1-2回で低下し、週5だと最低値になったという報告もあります。

ただ魚からのオメガ3摂取による死亡率が下がるデータはありますが、サプリ摂取による低下の報告結果はありません。

出典:日本栄養 ・食糧学会誌 2006 年 59 巻 2 号 p. 123-158

JAMA. 2002 Apr 10;287(14):1815-21.

早産や低出生体重児の出産が増加する

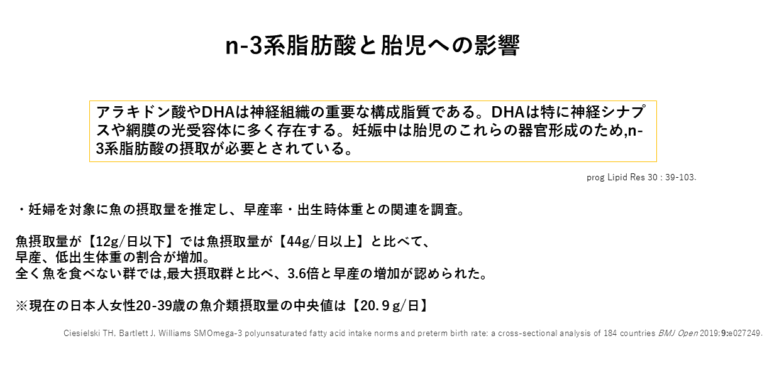

オメガ3の摂取が不足すると、早産や低出生体重児の割合が増加しているとの報告がされています。

このオメガ3とは魚に含まれるDHAやEPAで、その背景には「魚の摂取量」との関連性があり、魚介類は私たちの健康、特に妊娠中の母体と胎児の成長に重要な役割を果たしています。

1日12g以下の魚摂取の妊婦では、44g以上摂取している妊婦と比べて、早産や低出生体重児の割合が増加していることが確認されました。

特に、全く魚を食べない群では、最大摂取群と比較して3.6倍の早産率の増加が見られました。

一方で、サプリメントによる摂取では、魚そのものから摂取する場合ほどの効果は確認されていません。自然な食品からの栄養摂取が望ましいとされる理由の一つです。

またサプリメントや亜麻仁油などの過剰摂取により妊娠率が低下することも報告されています。

過去の日本人は、魚介類を中心とした食生活を送ってきました。

しかし、2008年以降は日本人の魚介類摂取量は減少し、現在では肉類の摂取量が魚介類を上回る状況となっています。

特に20~39歳の女性では、魚介類の摂取量の中央値が1日20.9gにとどまっており、推奨される摂取量には届いていません。

日々の食生活に魚を積極的に取り入れ、日本の伝統的な食文化を見直すことが求められています。

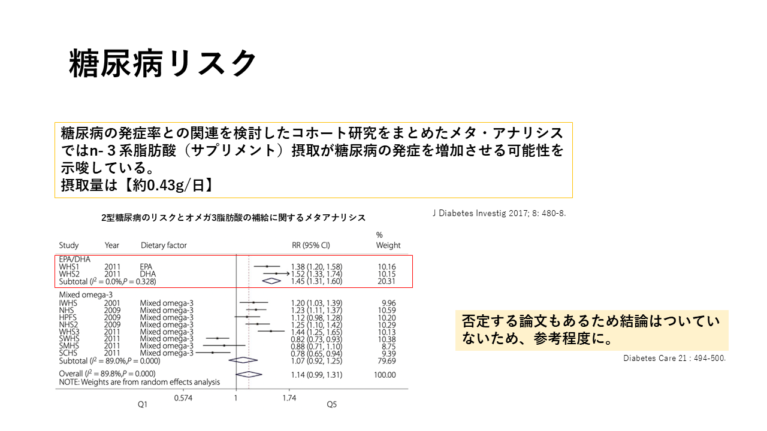

糖尿病リスクが増加する可能性

n-3系脂肪酸(サプリメント)の摂取が糖尿病の発症を増加させる可能性があるという研究結果があります。

糖尿病の発症率との関連を検討したコホート研究をまとめたメタ・アナリシスではn-3系脂肪酸(サプリメント)摂取が糖尿病の発症を増加させる可能性を示唆しています。

しかし、この結果を否定する研究も存在しており、現時点では結論には至っていません。

そのため、オメガ3摂取と糖尿病リスクに関する情報は、あくまで参考程度にとどめておく必要があります。

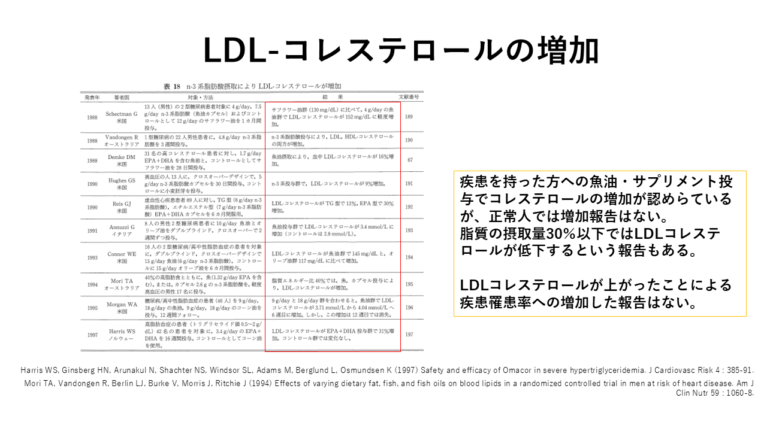

LDLコレステロールを増加させる

オメガ3が不足すると「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールが増加する傾向があります。

これは動脈硬化を引き起こし、心疾患や脳卒中のリスクを高めます。

逆に摂りすぎればLDLコレステロールを増加させる原因にもなります。

いくら体に必要な栄養だからと言って、脂質には変わりありません。

脂質過剰な現代において、健康に良いからとサラダにドバドバかけて過剰に摂取してしまうと腸内環境の悪化につながります。

オメガ3は健康維持に欠かせない成分ですが、摂りすぎもリスクを伴います。

できるだけ魚を食事に取り入れ、自然な形でオメガ3を補い、野菜、果物、穀物、タンパク質源をバランス良く摂ることで、腸内環境や体全体の健康を整えていきましょう。

オメガ3のオススメ摂取方法

オメガ3のオススメ摂取方法は、「週5回以上魚を食べる」ことです。

魚の調理方法には、刺身や焼き魚、煮魚、天ぷら、揚げものなどいろいろな調理法がありますが、

- どの調理方法がいいのか

- なぜ週5回なのか

- 魚以外の食材に含まれるオメガ3について

この章でお伝えしていきます!

加熱しない

オメガ3脂肪酸は熱に弱く、酸化しやすい性質を持っています。

そのため、炒め物などの調理油として使用するのは適していません。

α-リノレン酸を多く含む亜麻仁油、えごま油などは常温では液体ですので、摂取する際はサラダのドレッシングにして使用するなど、生での利用がおすすめです。

また魚を食べる場合は、刺身や焼き物で調理し、揚げ調理はEPAやDHAの油への流出が多いため避けた方が賢明です。

適量は1日2~3g

厚生労働省のオメガ3基準値は1g程度と公表されていますが、

成人が摂取すべきオメガ3の適量は1日2~3gと臨床栄養医学協会ではお伝えしています。

その理由は、魚を週5回摂取すると、自然と2~3gになるためです。

2gを切る場合は肉ばかりの食事に偏り、脂質過剰やビタミンD不足、他の必要なカルシウムやマグネシウムなどのバランスが少なくなってしまいます。

魚からはオメガ3だけではなく、良質なタンパク質も摂取することができます。

また大豆、豚肉、ナッツ、野菜にもαリノレン酸のオメガ3が含まれており、バランスの取れた食事をすることで、自然に2~3g摂取することができます。

他の栄養素の摂取量を適正化する

オメガ3の働きを最大化するには、他の脂質とのバランスが重要です。

過剰摂取はかえって健康を害する可能性があるため、注意が必要です。

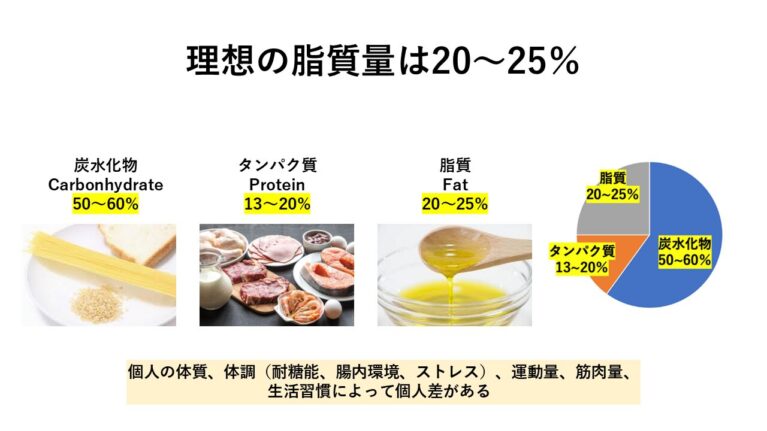

臨床栄養医学協会がおすすめしている理想の脂質摂取量は

理想の脂質摂取量 |

飽和脂肪酸:「7%を若干超えても問題なし」

|

また食事全体の脂質の摂取量は20~25%を推奨しています。

脂質の割合が

- 25%を超えると

→耐糖能低下、飽和脂肪酸・オメガ6・オメガ3の過剰、ビタミン・ミネラル・食物繊維不足

- 20%以下

→タンパク質量の低下、脂溶性ビタミンの吸収障害、コレステロール不足など

脂質の適正量を決めるには、炭水化物・タンパク質の影響も考える必要があります。

脂質を精製した油で摂取すると、ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取量が少なくなります。

現代人の食生活、手に入りやすい食材、生活環境などを総合的に判断した場合、20〜25%が適正な割合で判断しているからです。

適量のオメガ3が摂取できる食事例

結論を言いますと、週5回以上魚を食べることでオメガ3は2〜3g /日摂取することができます。

現代でのバランスの良い食事を考えると魚、肉、卵、大豆、乳製品を満遍なく摂取することで、達成できます。

では具体的な食事例をお伝えします。

朝食例:オメガ3 約0.64g | 昼食例:オメガ3 約0.72g | 夕食例:オメガ3 約2.06g |

ごはん 160g 卵焼き かぼちゃの煮物 ほうれんそうの胡麻和え わかめの味噌汁 ヨーグルト りんご | ごはん 160g 豚肉の生姜焼き あさりの味噌汁 小松菜のお浸し さつまいもの甘煮 | ごはん 160g 焼きサバ 80g 大根おろし 納豆 じゃがいもと玉ねぎのお味噌汁 エリンギのバター炒め みかん |

オメガ3の注意すべき3点

オメガ3の取り扱いで注意しなければならない主な3点は

- 空気や光、熱によって酸化しやすい

- 「魚介類」と「オメガ3サプリメント、亜麻仁油、えごま油」は全くの別物である

- サプリメントでの摂取は過剰になる

ということです。

さらにオメガ3と一口に言っても、品質、食材によって全く違うものなので、注意して摂取する必要があります。

詳しく解説していきます!

酸化しやすい

オメガ3は空気や光、熱によって酸化しやすいため、冷暗所で保存し、新鮮なうちに使い切ることが大切です。

亜麻仁油やえごま油などの植物性の脂質はなるべく遮光性の高い容器に入っているものを選び、保存は必ず冷蔵保存をし、開封後は1か月ほどで使い切ってください。

そして、魚は新鮮なものを使いましょう。

生臭い魚の臭いは酸化している油の臭いですので、できる限り新鮮なうちに食べることが大事です!

また手軽に摂れる缶詰は「すでに酸化している」という情報も見受けられます。

しかし、缶詰を食べたからといって体に悪影響を与えたという報告はほぼありません。

現在での魚の摂取不足、魚から得られる栄養素の影響を考えるとメリットの方が多いと考えられます。

「魚介類」と「オメガ3サプリメント、亜麻仁油、えごま油」は全くの別物

「魚介類」と「オメガ3サプリメント、亜麻仁油、えごま油」を混同させてしまっている人が多いですが、この2つは全く別ものだということを認識しましょう。

食品から摂取するオメガ3とサプリメントには吸収率や効果の違いがあります。

できるだけ自然の食品から摂取するよう心がけましょう。

魚にはオメガ3だけではなくタンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、健康効果が多く報告されています。

一方でオメガ3サプリメント、亜麻仁油、えごま油はオメガ3以外の栄養素はほぼ含まれておらず、エビデンスが低いものは多数存在していますが、健康効果は認められていません。

実際に亜麻仁油、エゴマ油、オメガ3サプリメントが有効であるというエビデンスの高い報告がないのが事実です。

ただし「魚を食べている人は健康」であるという論文は多数あります。

手軽に取り入れられますが、オメガ3サプリメント、亜麻仁油、えごま油からあえて摂る必要はありません。

サプリメントで過剰摂取になる

現代ではオメガ3サプリメントが多く販売され、手軽に摂取できるようになりました。

手軽に摂取できる分、過剰になりやすいリスクもあります。

また、オメガ3サプリメントは加工処理で高温・空気にさらされ、すでに酸化している報告が多いと言われています。

そしてサプリメントによる体への改善効果はほぼ得られていません。

もしサプリメントを摂取する理由がただ魚が嫌いだからというのであれば摂取はオススメしません。

例えば、缶詰やしらす、ししゃも、鮭フレークなどにもオメガ3は含まれます。

まずは自分の食べやすいものを調べて、少量から「魚を食べる習慣」を始めてみてほしいと思います。

どうしても難しい場合は、干し椎茸や厚揚げなどにも含まれています。

ただこれらの食材が全く食べれない環境にいる場合は、サプリメントでの摂取もあり得ると考えます。

オメガ3サプリメントを使用する場合、過剰摂取による出血リスクや体調不良に注意しましょう。

医師や栄養士に相談しながら利用するのが安心です。

「魚を食べる習慣」を、少しでも増やしていくことが、炎症予防につながります。

正しい知識をつけるには資格取得がオススメ

ここまでお話ししてきたように、オメガ3と言っても炎症に効果のあるものは主に自然な食材から摂取できるオメガ3になります。

特に魚を積極的に取り入れることでオメガ3を適量摂取することができます。

このオメガ3を正しく摂取するには1日の脂質量も考えて適量を取らなければ、逆効果に繋がりかねません。

「オメガ3は炎症を抑える効果がある」と人に伝えるにも、SNSやネットでの情報をそのまま伝えるのではなく、エビデンスに基づいた正しい知識を得てから、第三者に伝えなければいけません。

誤った情報は、時には体に害を及ぼす可能性もあります。

この記事を書いている臨床栄養学協会では、エビデンスの高い生化学及び生理学に基づく栄養学を学べます。

食事や栄養について全くの未経験の受講生も多く、講座では80時間以上の動画講座が無期限で視聴でき、最新の情報にもアップデートされ、安心して取り組めます。

オメガ3だけでなく、他の栄養素について深く学ぶことができます。

そのため、管理栄養士や医療従事者も多く在籍しています。

食事での健康を伝えるためには正しい知識が必要不可欠です。

興味がある方は是非サイトを見てみてくださいね!

参考:臨床栄養医学協会

まとめ

オメガ3脂肪酸は体の炎症を抑え、健康を維持するために欠かせない必須栄養素です。

しかし、過不足によって健康リスクが生じるため、適切な量を守ることが重要です。

魚から摂取することを主にして、肉、卵、大豆、乳製品を満遍なく摂取することで、他の栄養バランスも勝手に整い、オメガ3の効果を最大限に引き出すことができます。

今日から始める「正しいオメガ3生活」で、より健康的な毎日を手に入れましょう!

コメント