近年、食の安全や健康への関心が高まり、健康的な食事を摂りたい、提供したいと考える人が増えてきています。

今ではそんな食に関する資格も増え、どのような資格が自分に向いているのか解らないという人も多いのではないでしょうか。

“食生活アドバイザー”という言葉を聞いて、あなたはどんなイメージを持っていますか?

「健康や食事の知識を身につける資格だよね」と漠然と思っている人が多いかもしれません。

しかし、この資格は、ただの「知識取得」のためのものではありません。

正しく活用すれば、あなた自身の健康や美容、家族の暮らしを劇的に変え、さらに副業や転職にも直結する可能性を持つ「武器」なのです。

「資格は取ったけど、結局使い道が分からない」と悩んでいる人も多いでしょう。

資格は「どう活かすか?」が最大のポイントとなってきますので、本記事では資格取得後の活用方法や具体的にどんな仕事に役立つのか等も詳しくお伝えしていきます。

本記事を読み終えた頃には、きっとあなたの中で「食生活アドバイザーの資格を取るべき理由」がクリアになり、自信を持って次の一歩を踏み出せるでしょう。

「読んで終わり」ではなく、「資格取得から実際の行動につなげて人生を変える人」を1人でも多く増やしたいという想いで記事を書きましたので、最後まで目を通していただけると幸いです。

それでは早速、資格内容の詳細に入っていきましょう。

目次

食生活アドバイザーの資格とは

“食生活全般のスペシャリスト”として、今注目の検定資格です。

食生活を総合的に見直す幅広い見識を学ぶ事ができ、家庭や職場での健康管理に役立てることができます。

3級・2級を合わせて年間約18,000名が受験しており、累計15万人が資格を取得しています。

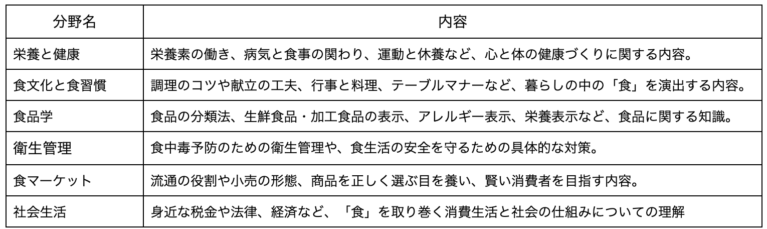

具体的にどんな事が学べるのか、以下にまとめたので確認していきましょう。

資格講座で学べること

食生活アドバイザーの講座では、健康的な食生活に関する知識を深め、実生活や仕事に活かすスキルを習得できます。

学ぶ内容は多岐にわたり、栄養学、食品学、調理の基礎、健康管理、食文化など、幅広い分野を網羅しています。

- 栄養学の基礎:6大栄養素の役割や生活習慣病予防

- 食品の選び方と安全管理:食品表示の読み方、食中毒予防

- 調理技術と献立作成:バランスの取れた食事の作り方

- 食文化とライフステージ別の食事:各国の食文化や年齢に応じた栄養管理

これらの知識を身につけることで、家庭や職場での健康管理に役立てることができます。

また、資格を活かして食に関わる仕事にもつなげることが可能です。

試験の詳細について

一般社団法人FLAネットワーク協会が主催する検定試験に合格することで取得できます。

【試験の概要】

食生活アドバイザー®検定試験は2級と3級があり、どちらも年に2回(6月と11月)実施されています。

受験資格に制限はなく、食生活に興味のある方ならどなたでも受験可能です。

試験の出題範囲は、以下の6つの分野です。

試験形式と時間

- 3級:5肢択一のマークシート方式で、問題数は50問。

- 2級:6肢択一のマークシート方式42問と記述式問題13問で構成されています。

試験時間はいずれも90分です。

合格基準

- 3級:100点満点中60点以上で合格となります。

- 2級:123点満点中74点以上で合格です。

受験料

- 3級:5,500円(税込)

- 2級:8,000円(税込)

- 3級・2級併願:13,500円(税込)

試験日程と申込期間

食生活アドバイザーの試験は、毎年6月と11月の年2回実施されます。

試験日は6月の第4日曜日と11月の第4日曜日です。

申込受付期間は、試験日の5ヶ月前頃〜2ヶ月前頃までです。

試験会場

試験は全国14都市で実施されます。

札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡

難易度・合格率について

食生活アドバイザー®検定試験の平均合格率は、3級が約65%、2級が約40%となっています。

2級は記述式問題が含まれるため、3級よりも難易度が高いとされています。

食生活アドバイザーの勉強方法

前章でもお伝えした通り、食生活アドバイザーには2級と3級があり、必要な勉強時間の目安は、2級は2.5ヶ月、3級は1.5ヶ月と言われています。

様々な勉強方法がありますが、今回は2通りの勉強方法について詳しくお伝えしますので、参考にしてください。

公式テキストを使って学ぶ

費用を最小限に抑えたい方や、ご自身で学習計画を立てコツコツと継続できる方は公式テキストを使って学ぶのがオススメです。

ただ、自己流でやみくもに勉強するだけでは合格できない可能性もあるので、効率的な学習が不可欠です。

以下のステップで進めることで、確実に知識を定着させる事ができるので、参考にしてください。

ステップ①:試験概要を理解する

試験内容を知らずに学習を始めると、不要な勉強をしてしまったり、重要な部分を見落とす可能性があります。

公式サイトや過去問を確認し、出題範囲を把握しましょう。

【試験科目】

- 栄養と健康

- 食文化と食習慣

- 食品学(食品の安全性・表示など)

- 衛生管理

- 食マーケット(食品の流通・消費者行動など)

- 社会生活

試験は マークシート方式(3級・2級ともに60問) で行われます。

合格ラインは 60%以上の正答率 です。

ステップ②:公式テキストと参考書を揃える

独学では 公式テキスト の活用が必須です。

公式テキストには 試験範囲の内容が網羅されており、対策の基本となります。

【必ず揃えたい本】

- 公式テキスト(3級・2級) → 試験範囲を網羅

- 過去問題集 → 出題傾向を把握し、実践力をつける

テキスト選びのポイントは、 過去問が掲載されているものを選ぶことです。

ステップ③:学習スケジュールを立てる

3日坊主にならないためにも、無理のない学習スケジュールを立てましょう。

その日にやるべき事を明確にしておく事で、進捗状況が把握しやすくなり、継続に繋がります。

毎日コツコツと継続する事が合格への1番の近道です。

ここでは、1日1時間勉強時間を確保できる場合の学習方法をご紹介します。

【3ヶ月で合格を目指す学習スケジュール例】

- 1ヶ月目 → 公式テキストを読み、基礎を理解(1日1時間)

- 2ヶ月目 → 過去問演習をしながら、理解が曖昧な部分を復習(1日1時間)

- 3ヶ月目 → 模擬試験形式で問題を解き、本番に備える(1日1時間)

短期間で効率よく学ぶには アウトプット(過去問演習)を重視 するのがポイントです。

ステップ④:学習スケジュール通り実施(過去問演習と暗記)

学習スケジュール通りに進められているのかを、毎日確認しながら計画的に実施しましょう。

試験の出題傾向を知るために 、過去問を繰り返し解くことが重要です。

出題傾向が解れば、苦手な分野もつまづく事なく解けるようになります。

以下のような順序で進めていくのがおすすめです。

- 1回目は時間を測らずに解く

- 正答率を確認し、苦手分野を把握

- 間違えた問題をノートにまとめる

- なぜ間違えたのか、正しい答えを記録

- 2回目以降は時間を測って解く

- 本番と同じ60分で解き、時間配分を意識する

暗記を効率化するために、 単語カードアプリ(Quizletなど) を活用するのもおすすめです。

講座を活用する

食生活アドバイザーの講座は、忙しい方や独学が不安な方におすすめです。

ご自身の学習スタイルや目的に合った方法を選びましょう。

ここでは以下の2つの講座をご紹介しますので、参考にしてください。

1. ユーキャンの食生活アドバイザー(R)講座

ユーキャンは、試験実施団体の公認講座として、2級と3級のダブル合格を目指せるカリキュラムを提供しています。

教材は初心者にも分かりやすい構成で、受講開始から12ヶ月間は質問や添削も可能。

スマホを活用した学習サポートが充実しているので、スキマ時間で効率よく学ぶ事ができます。

忙しい方も自分のペースでしっかり学べるのが最大の魅力です。

受講期間:4ヶ月

受講料:39,000円(税込)

出典: 食生活アドバイザー(2級・3級)資格取得講座|通信教育講座なら生涯学習のユーキャン

2. FLAネットワーク協会の「合格講座速習コース」

FLAネットワーク協会は、短期集中で合格を目指す「速習コース」を提供しています。

1日で完結する短期集中型の授業で、東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で実施されています。

3級・2級のダブル受講も可能で、模擬問題集などの特典もあります。

とにかく短期間で取得したい!長い授業も集中して取り組める方におすすめです。

受講期間:1日

受講料:3級 13,000円(税込)

2級 20,000円(税込)

*別途テキスト代 3級 1,980円(税込)

2級 2.320円(税込)が必要。

出典:合格講座速習コース|食の資格、食生活アドバイザー®|FLAネットワーク®協会

食生活アドバイザーの取得がおすすめな人

食に関する様々な資格がある中で、食生活アドバイザーはどのような人にむいているのでしょうか。

せっかく時間とお金をかけて資格取得するなら、より理想の未来を手に入れるための武器にしたいものです。

本章では、資格取得後の活用方法や、具体的にどのような仕事で役立つのかをお伝えします。

ご自身の理想の未来と照らし合わせてご覧ください。

食について正確な知識を身につけたい方

メディアやSNSで、様々な健康情報や食に関する知識が溢れる中、何を信じたら良いか解らないという人も多いのではないでしょうか。

食生活アドバイザーの資格講座では、栄養素の働きや病気との関係など、心と体の健康管理に役立つ知識を学ぶことができます。

具体的な調理法や献立作成についても学べるので、バランスの良い食事を作りたい、提供したいと考える人にとっておすすめです。

また、食品の選び方や表示の正しい見方なども学べるため、買い物をする際の基準が値段だけではなく、質にもこだわる事ができるようになります。

家族の健康のために食の知識を活かしたい方

毎日家族の食事を提供している主婦さんにとって、日々の献立作りは大変ですよね。

- 好き嫌いが多く、なかなか完食してくれない…

- 同じようなメニューになってしまう…

こんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

食生活アドバイザーの資格講座では、年齢に応じた栄養管理も学べるため、家族1人1人の不足しがちな栄養素などを把握し、献立作りに役立てる事ができます。

正しい知識を身につけ、なぜこれを食べて欲しいのかを伝えられるようになると、嫌な食材にもチャレンジしてくれるようになるかもしれませんね。

介護や医療のシーンで活用したい方

介護や医療の現場では、高齢者に適した食事管理が求められます。

高齢者にとって食事とは、必要な栄養を摂取するだけでなく、生きがいや生活リズムを感じるための重要な行動です。

食生活アドバイザーの資格講座では、「噛みやすい・飲み込みやすい食事」「高齢者が不足しがちな栄養素を補う食事」など、具体的な調理の工夫や献立メニューが学べるほか、季節ごとの行事と料理、テーブルマナーについても学ぶ事ができます。

施設利用者様の毎日の食事が、生活の楽しみになるような具体的な提案ができるようになるでしょう。

学んだ知識を食育の分野で活かしたい方

農林水産省は“食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てること”としています。

食生活アドバイザーの資格講座で学ぶ内容は、まさに食育活動に必要不可欠な内容を網羅しており、得た知識を食育の分野で最大限に活用する事ができます。

食育の分野には、食に関する知識や選択力を身につけ、健全な食生活を実現することを目的とした活動などがありますが、保育園や学校などの教育機関、保健福祉センターや保健所、飲食店や企業など、様々な場所で食育活動が推奨されているため、活躍の場は多岐にわたります。

食生活アドバイザーに類似した資格

ここまで食生活アドバイザーについて詳しくお伝えしてきました。

本章では、数ある食に関する資格の中で、資格取得後の活用方法が明確で、活躍の場がイメージしやすい資格を厳選して3つご紹介します。

あなたの選択肢の幅が広がると思いますので、ぜひ参考にしてください。

臨床栄養医学指導士

臨床栄養医学指導士は、**一般社団法人臨床栄養医学協会**が認定する民間資格です。

当協会は、生化学や生理学に基づく栄養学の正しい知識を普及し、ビジネス化を推進することを目的としています。

他の資格と比べて、圧倒的に資格取得後のビジネスサポートが充実しており、栄養に関する知識を活かして新たなキャリアを築くことが可能です。

3ヶ月間の講座で、栄養学の基本から、食生活の問診方法、食事バランス、血液解析、個々にあった食事指導法が学ぶことができ、健康や、仕事でのスキルアップに繋がります!

栄養学の専門知識を深め、それを活かして多方面で活躍したいと考える人にとっておすすめな資格です。

資格概要については以下をご覧ください。

【資格試験について】

●受験資格

80時間のメイン講座を視聴 (全てオンライン)

●試験日程

講義受講後、3ヶ月以内に栄養指導レポートを提出

●履修内容

【栄養の考え方、エネルギー代謝について】【炭水化物の全て】【タンパク質の全て】【脂質の全て】【腸内環境栄養学】【よくある症状・疾患】【血液解析】【糖質制限について】【ダイエットについて】【筋トレ栄養学】【貧血の栄養学】【便秘の栄養学】【治療家の栄養学】【食品添加物】【栄養指導方法について】

●受講料(試験料含む)

一括 249,800円

分割 259,200円

【資格取得後について】

資格取得後、サロンに入会すると以下の受講が可能です。

●ブラッシュアップセミナー(月に1回以上)

- 各養成講座の受講(美容養成講座・妊活養成講座・ダイエット養成講座)

- ビジネス講座の受講可(公式LINEやLP、ライティングなどのビジネスに必要な勉強会を定期的に実施)

- 「臨床栄養医学指導士®︎」の資格発行、使用可

- セミナーのPowerPoint資料配布

- 毎月第1火曜日22:00~23:00 ZOOM質問タイム

【受講者の声】も併せてご覧ください。

受講者の声 – 臨床栄養医学協会|栄養のビジネス化をもっと身近に

履修内容の更に詳しい情報等を知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。

フードコーディネーター

フードコーディネーターは、**日本フードコーディネーター協会(JFCA)**が認定する民間資格です。

1994年7月に創立、2007年4月にNPO法人として認可されました。

この協会は、フードコーディネーターを『新しい食の「ブランド」「トレンド」を創る、食の「開発」「演出」「運営」のクリエーター』と定義しています。

日本で唯一のフードコーディネーター資格認定の試験制度を導入しており、資格保有者は全国で約8万人に達しています。

フードコーディネーターは食に関する多岐にわたる分野で活躍する「食の演出家」ともいえる職業で、料理を美しく魅せる技術だけでなく、レシピ開発や食品の商品企画、食のマーケティング、食に関するイベント企画なども手がけます。

料理が好きな人や、クリエイティブな仕事をしたい人におすすめの資格です。

資格試験制度について簡単にまとめましたので、以下をご覧ください。

【3級】

●受験資格

中学校卒業以上であれば誰でも受験可能(認定校で所定の課目を履修した者は、受験免除)

※認定校とは…フードコーディネーターとしての資質、能力、知識の向上を図るために、必要な教科を履修する条件を満たす養成施設。(大学、短期大学、専門学校など全国に75校)

●試験日程

7月、1〜2月

●試験会場

全国のCBTテストセンター

●履修内容

食の4分野【文化】【科学】【デザイン・アート】【経済・経営】

●受験料

一般 13,000円

会員 8,000円(入会金・年会費を納め、会報誌を受け取っている方)

●認定登録料

21,000円

【2級】

●受験資格

3級資格認定登録者

●試験日程

1次試験 6月頃

2次試験 8月頃

●試験会場

全国の指定会場

●履修内容

【食市場の動向とマーケティング】【商品開発】【レストランプロディース】【ホスピタリティと食生活のサポート】【食の表現と演出】【フードプロモーション】【企画書作成の実際】

●受験料

1次試験 一般 12,000円

会員 7,000円(入会金・年会費を納め、会報誌を受け取っている方)

2次資格認定講座 14,000円

●認定登録料

21,000円

【1級】

●受験資格

2級資格認定登録者

●試験日程

1次試験 9月末までに企画書を送付

2次試験 プレゼンテーション・面接2〜3月

●試験会場

1次試験 オンライン

2次試験 東京

●履修内容

【レストランプロデュース】【商品開発】【フードプロモーション】より1つ選択し、企画書を提出

●受験料

1次試験 12,000円

2次試験 16,000円

●認定登録料

31,000円

資格認定講座についても詳しく知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。

食育アドバイザー

食育アドバイザーは、**一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)**が認定する民間資格です。

この協会は、保健、医療、福祉、社会教育、文化、芸術の分野において、実践的な知識や技術を重視し、これらの分野で働く人々の職業スキルを向上させることを目的としています。

また、そのために役立つ情報を提供する事業を行い、職業能力の向上や雇用の拡大、さらには経済活動の活性化を目指しています。

様々な資格認定事業を行っており、その中で食育アドバイザーは、正しい食の基礎知識を持つ“食育のスペシャリスト”という位置付けで、食を通したコミュニケーション能力が問われる資格です。

「食育」に重点を置き、食文化や食の大切さを伝える専門家で、栄養面だけでなく「食を通じた教育」に関わる役割を持ち、食の安全やマナー、地域の食文化の普及などにも取り組みます。

特に保育や教育分野での食育活動を目指す人におすすめの資格です。

資格概要を以下にまとめましたので、参考にしてください。

●受験資格

一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)が指定する認定教育機関が行う教育訓練において、その全カリキュラムを終了した者。

●試験日程・会場

随時在宅にて受験可能。

●履修内容

【食育の基礎知識】

食育の目的や食事習慣、マナー、食文化、食事バランスガイドの活用方法等

【食品の安全性についての基礎知識】

食品添加物や有害物質、遺伝子組み替え食品、食品の目利き術等

【食育活動について】

食育セミナーや調理体験を通じて食への理解を深める

●合否判定

得点率70%以上を合格とする。

●受験料

5,600円(税込)

認定講座についても知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。

出典:食育アドバイザー資格 | 日本能力開発推進協会 (JADP)

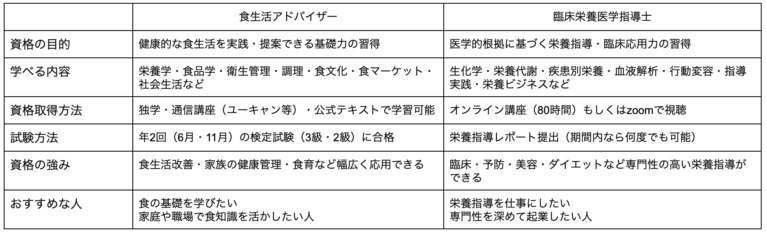

食生活アドバイザー VS 臨床栄養医学指導士

資格を取得するにあたって、最も重要なのは自分の目的にあった資格を選ぶことです。

資格で学んだことが自分自身の武器になるからです。

正しく資格を活用すれば、あなた自身の健康や美容、家族の暮らしを劇的に変え、さらに副業や転職にも直結する可能性をがあります!

食生活アドバイザーは幅広い領域をカバーしており、「食の基礎知識から応用まで」をバランスよく学ぶことができます。

飲食店や家庭向けの食生活セミナーなど誰もが必要な色の知識を伝えていく場で有効になっていく資格です!

臨床栄養医学指導士はクライアントが抱える悩みや様々な問題を論文など最新のデータを基に食事指導をするための知識を学ぶことができます。

副業やビジネスとして栄養指導を本格的にやる人におすすめな資格です!

それぞれの特徴を表にまとめたので資格選びの参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、食生活アドバイザーの資格がどんな資格なのか、どのような人に向いているのか詳しくお伝えしてきました。

食に関する知識を深めたい方、健康を意識した生活を送りたい方にとって、食生活アドバイザーの資格は大きな価値を持つでしょう。

まずはご自身の目的や理想の未来を明確にし、それを達成するための「武器」として活かせる資格を選べるといいですね。

本記事が、あなたの次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

最後まで目を通していただきありがとうございました。

コメント