栄養学を独学で学ぶ際は、この記事に記載してある通りに進めていって下さい!

実は私も、栄養学を独学で学び始めて、今では栄養指導をするようになっている一人ですが、学び始めは何度も栄養学が難しすぎて、挫折した経験があります。

栄養学を独学で学んでいた最初の頃は、ビタミンCが含まれる食材は〇〇!など、、覚えないといけないことが多すぎて大変だとか、ネットや本で調べても堅苦しい情報も多く「もう無理だ」と思うこともありました。

しかし、ある栄養学を学ぶ方法を見に付けてからは、理解がどんどん進み、ついには多くの人に栄養指導できるまでになれました。

実際に多くの失敗をしてきた私が、栄養学を独学で学ぶ際の進め方について解説していきたいと思います。

この記事では栄養学を独学で学ぶ際の進め方だけではなく、栄養学を学ぶのにおすすめな教材や、利用すべきサイトも紹介していて、他の記事には載っていない情報も多いと思います!

是非、最後まで見ていって下さい。

目次

【プロが推奨】栄養学を独学で学ぶ際の進め方

栄養学を独学で学ぶには、何から始めればいいか分からないですよね!

始め方を間違えてしまうと途中で分からなくなり、挫折してしまうこともあるかと思います。

どんな風に進めていけばいいのか、イメージが掴めるように紹介していきます!

各栄養素の働きを大まかに知る

まずは、栄養学の基本で1番大切と言える、5大栄養素(炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル)を学びましょう!!

一つずつ説明するだけでは全体的に繋がりにくいので、まずは分かりやすいように5大栄養素を【家づくり】に例えて考えていきます。

家を作るときに必要なものを5大栄養素にあてはめると、

①タンパク質→材料

②炭水化物・脂質→大工さん(エネルギー源)

③ビタミン→大工さんを元気に動かすためのもの

④ミネラル→コンクリート強化に必要な鉄筋や工具

になります。

もしも、、、

①タンパク質(材料)が不足すると、窓がなくて雨漏りしたり、壁が倒れる、、

②炭水化物・脂質(大工さん)が不足すると、大工さんの数が少なくて作業効率が悪くなったり、クオリティが低下する

③ビタミン(大工さんを元気に動かすもの)が不足すると、大工さんの人数は足りていても元気がなく、クオリティや作業効率の低下

④ミネラル(鉄筋や工具)が不足すると、鉄筋や釘、結束バンドが足りず不安定な建物に

なんてことがおきてしまう可能性があります。

①〜④は家を建てるためには1つも欠かすことができないですよね!!

家づくりに限らず、身体の中で正常に体を回していく化学反応(代謝)をおこすには、必ず複数の栄養素が関係しています。特に大事なもの(①〜④)が1つでも欠けると、身体はうまく回っていきません。

どれも欠かすことができない基本となるものなので、身体にとってどういう役割があるのか、おおまかに理解しましょう。

ここからは家づくりでも紹介した、体にとって欠かすことのできない、5つの栄養素【5大栄養素】を紹介します!!

5大栄養素は「①糖質、②脂質、③タンパク質、④ビタミン、⑤ミネラル」です。

人間の身体に絶対に欠かせない栄養素で、健康を維持するためにも欠かすことができません。

5大栄養素の中でも、家造りで例えた、大工さんの役割をする炭水化物、脂質、材料になるタンパク質は3大栄養素と言われ、体を回すのにとても大切ですので、理解しましょう!

【3大栄養素】

①炭水化物

炭水化物には、消化吸収されてすぐに体や脳のエネルギーになる糖質と、すぐには吸収されない食物繊維があります。他の栄養素と比べて、消化吸収される時間が短いので、すぐにエネルギー源となります。

炭水化物が不足すると疲れやすくなったり、思考力が低下したり、肝臓に負担がかかってしまいます。

主に炭水化物の糖質は、ご飯・パン・麺・砂糖・はちみつ

食物繊維は豆や野菜、果物、きのこに含まれています。

甘いお菓子やスイーツも炭水化物ではありますが、加工されて精製された砂糖を使っている製品は、食物繊維がほとんど入っておらず、消化吸収の時間が早く血糖値を上げやすいです。

体を動かすためには必要不可欠な炭水化物も、摂りすぎると糖尿病や肥満などの生活習慣病のリスクを上げると考えられています。

炭水化物は1gあたり4kcalのエネルギーを産出します。

1日の炭水化物の摂取量は必要カロリーの50〜65%とされていて、成人男性の場合は一般的に2000kcal必要なので1000〜1200kcal、成人女性の場合は一般的に必要なので kcal必要ということになります。

②タンパク質

タンパク質は消化される際に、筋肉や臓器、皮膚を作る材料となったり、体を調整するホルモンや酵素の材料にもなります。

不足すると筋肉量が落ちたり、免疫力の低下、筋肉量がおちるなどの症状がでます。

タンパク質は、お肉や魚介類、卵、大豆、乳製品などに多く含まれており、

タンパク質は炭水化物と同じく、1gあたり4kcalのエネルギーを産出します。

1日のタンパク質の摂取量は必要カロリーの13〜15%とされており、「日本人の食事摂取基準2020年版」では、18歳以上の1日あたりの摂取推奨量は、男性が65g、女性が50gと発表されています。

最近ではタンパク質が美容と健康にも注目され、高タンパク食を推奨する書籍も多く出ていますが、高タンパク食は腸内環境の悪化にも繋がる事が懸念されます。

お肉や乳製品などは脂質も多く含まれる食品ですので、脂質も多く取ってしまい、カロリーオーバーになってしまう可能性もあるので、適量とるのが大切です。

③脂質

脂質は胞膜やホルモンの構成成分として重要な栄養素で、脂溶性ビタミンの吸収を助けたり、体温の保持、内臓の保護をする役割があります。

脂質はお肉や魚、食用油脂やバターに多く含まれており、

1gあたり9kcalのエネルギーを産出します。

炭水化物やタンパク質よりも多くエネルギーを産出できるため、体は優先的に脂質をエネルギーとして蓄えると言われています。

脂質は摂りすぎてしまうと体脂肪として蓄えられ、肥満を招き脂質異常症や動脈硬化、心臓病、糖尿病などの生活習慣病にも繋がります。

現代は冷凍食品、スーパーのお惣菜、ファーストフードなどの外食の普及によって、脂質過剰が問題となっています。

【5大栄養素】

5大栄養素とは、三大栄養素の①炭水化物②タンパク質③脂質に加えて「ビタミン」、「ミネラル」を加えたものです。

3大栄養素の糖質・タンパク質・脂質は、体のエネルギーを作るのに必須の栄養素なのに対して、ビタミン、ミネラルは体調を整えるために必要な栄養素です。

④ビタミン

ビタミンは3大栄養素と同じくらい大事な栄養素で、エネルギーを作るためのサポート役になったり、健康な体を維持するためにはかかせません。

ビタミンは大きく2つに分類され、

油脂に溶けやすい脂溶性ビタミン(A、D、E、K)と、水溶性ビタミン(B郡、C)に分けられます。

脂溶性ビタミンは、体の機能を正常に保つために働き、水溶性ビタミンは体内のさまざまな代謝に必要な酵素の働きを補う役割を担っています。

ビタミンは体内ではほとんど作ることができず、不足すると欠乏症になってしまう可能性もありますが、大量摂取は過剰症を引き起こす恐れもあり、サプリメントを摂取する際は量に注意が必要です。

⑤ミネラル

ミネラルは体を構成するだけでなく、体の機能を維持、調整したりするために必要な栄養素です。

よく聞くのが、カルシウムや鉄、亜鉛などよく聞きますよね!

ミネラルは多量ミネラルと、微量ミネラルに分類されており、、

多量ミネラルは、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、

微量ミネラルは、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン、マンガンです。

ビタミン、ミネラルに関しては具体的な栄養の症状を知ったうえで、必要なビタミンやミネラルがでてくるので、そういった時に関連付けて調べるのが、覚えやすいです。

具体的な症状と栄養の関係性を知る

身体の不調を改善していきたい場合は、便秘、下痢、腸内環境、生理痛、浮腫み、冷えなどがありますよね!あなたの興味のある症状を、まずは学んでいくのがいいと思います。

例えば、腸内環境に興味があるとします。

その場合は、そもそも腸内環境ってどんなものなの?

どうして腸内環境って悪くなるんだろう?

腸内環境を良くするにはどんな栄養素を摂ったらいいんだろう?という疑問を調べます。

そうすると、腸内環境には食物繊維や乳製品が必要などと出てくるんですよね!そこでもう一回、上の5大栄養素に戻って、詳しく調べていくことを繰り返していく事で、栄養との関係性がわかっていきます!

食材に含まれている栄養素を知る

1−2「具体的な症状と栄養の関係性を知る」で症状に必要な栄養素を理解した上で、食材に含まれる栄養素を知れば、実際に栄養指導する時に活かしていくことが出来ます。

例えば、腸内環境改善のためには、食物繊維が大事っていうのが分かったと思うのですが、食物繊維はどんな食材に含まれているのかっていうのを教えてあげないといけないですよね!

「食物繊維が豊富な食材はなんだろう?」と調べると、フルーツが出てきます。

フルーツは食物繊維やビタミンが豊富で腸内環境にいいオリゴ糖も含まれた食材です!

そういった感じで、自分で調べて学びながら覚えていくのがおすすめです!!

栄養学を学ぶのにおすすめな教材はYouTube

本を読まなくても、不調の症状など要約された内容がYouTubeには沢山載っています!

例えば、「腸内環境 栄養学」など検索すると、色な情報がヒットします。

身体の不調やダイエット、美容に関して当協会でもYouTubeをやっていますので、参考にしながら、見てもらえればと思います。

URL:れんのYouTube栄養大学

栄養学を学ぶ際に利用すべきサイト3選

栄養学を独学で学んでいく時に色々と調べていくと思うのですが、すベて自分で探そうとすると、かなりの時間がかかってしまいます。

また、本当にいいサイトなのか判断することは難しいと思います。

さらに栄養指導をしていく上で必要カロリーやBMIを出したり、日々の食事のカロリーや栄養バランスを計算する必要があるのですが、自分で数式に当てはめて計算すると、とても時間がかかってしまいます。

そこで実際に私たちが栄養指導する時に使っている、誰にでも使える便利なサイトを紹介していきますので、是非参考にしてみて下さい!

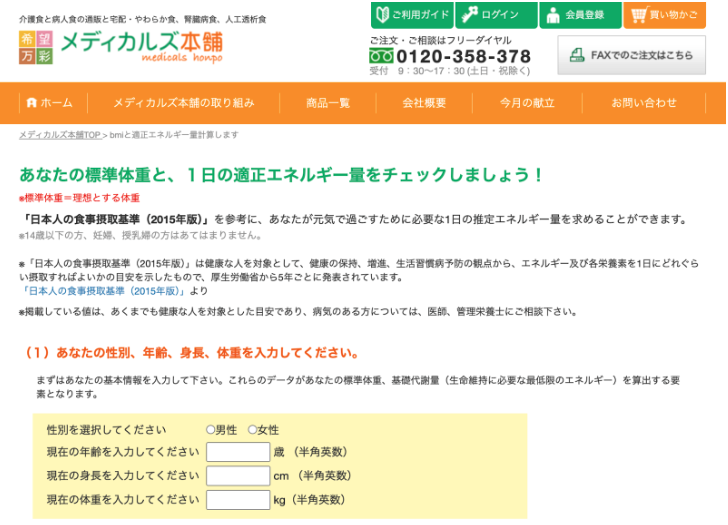

メディカルズ本舗

今後、栄養指導につなげていきたい人におすすめするのが、メディカルズ本舗です。

自分やクライアント様の性別・年齢・体重・身長・活動量(選択するだけ)を入力するだけで、適正体重と必要エネルギー量(カロリー)が、簡単に知ることができます。

今のBMIを知ることができるだけでなく、標準体重、基礎代謝量なども説明文があるので分かりやすいです。

食事の基本ともいえる、摂取カロリーはとても大切で、どんなにビタミン、ミネラルを摂っていても、カロリーを摂れていなければ体はうまく回ってきません。

ダイエットがしたい人で摂取カロリーが1日の必要量を上回っている人は、適正カロリーに近づけていかなければいけませんし、体調不良がある人は摂取カロリーが少ない人もいるので、摂取量と適正量の判断基準として、メディカルズ本舗で確認するのをオススメします!

出典:メディカルズ本舗

カロリーslism

実際に食べた食材を入力することで、全体のカロリー計算をしてくれて、どんな栄養素が足りていないか分かるサイトです!

複数の食材のカロリー計算も分量を入力するだけなので、自炊する時に食材や調味料の分量を入力すれば、より厳密にカロリー計算ができます。

メディカルズ本舗で自分に必要なカロリーを計算した後に、実際に食べている量が理想のカロリーと近いか?食事のバランスはどうか?など、確認することができます!

実際に栄養指導をする際に、腸内環境が悩みで食物繊維不足だと思っても、どれ位の量を食べているのかは、症状だけでは分からないですよね!

そんな時、実際に食事内容を入れて計算することで、食物繊維の摂取量を確認することができます。

足りていなければ食物繊維を足す、足りていたら他の原因が隠れていないか?など考えることができます。

個々の食材のビタミンやミネラルの保有量も確認することができるので、食材に含まれる栄養素を覚えたい時にも、おすすめです!

出典:カロリーslism

すぐに使える栄養指導ツールが無料でダウンロードできるサイトです

実際に勉強したり栄養指導する際にも、食事のカロリーMAPなどがあるので、役立てる事ができます。

食物繊維を摂る食事、貧血予防の食事方法、お肉に含まれるタンパク質量など、分かりやすい情報も豊富です!

使う際は栄養Naviの使い方を確認して下さい!

出典:栄養指導Navi

栄養学を独学で学ぶには限界がある

栄養学を独学で学ぶのは、自分自身の為に使うのがおすすめです!

もしあなたが、仕事で活かしていきたいとか、誰かに伝えていきたいと思うのであれば、独学というのは限界があります。

私もここまで記載してきましたが、栄養学の色々な繋がりを一人で探すのは大変でしたし、疑問が出た際に、どうすればいいか分からなくなったこともありました。

独学であっても、この記事に書かれている通りに5大栄養素や食材に含まれている栄養素を知っておけば、食材を見て「〇〇の栄養素が豊富!」とか、ご飯を食べている時に、「今日は脂質の摂り過ぎだなー」とか、日々の食生活に活かしていくことができると思います。

しかし、不調を改善するための栄養学だと容易ではありません。

それは、不調の症状が出る栄養素の不足や過剰は「1つの栄養素だけが問題ではない」ことが多く、特定することが難しいからです。

例えば、カロリー不足の症状にある生理痛ですが、脂質過剰でもなることもあり、「〇〇が不足しているから、〇〇が過剰だから!生理痛になっています!」と断言することはできません。

それは、カロリーや栄養素を十分に口から摂っていても、消化不良で体に吸収することができず、不快な症状が出ることも少なくないからです。

不調の症状を改善していきたい!ダイエットや妊活に役立てていきたいと考えているのなら、独学ではなく、より深く学んでいく必要があります。

そこで、おすすめの資格を紹介します。

この資格は、実践ですぐに役立つ栄養の知識を、在宅で学ぶことができます。

3ヶ月の講座で、栄養の基礎からしっかり学べて、資格所得後は栄養コンサルを行う事ができます。

実際に実践で役立てられるよう、食生活の問診方法、食事バランス、血液解折、個々にあった食事指導方法を学ぶことができ、身体のお悩みに多方面からアプローチできるようになる資格です。

私は栄養を独学で学んでいる最中に、SNSでこの協会を見つけ、自身の不調に重なる点で納得する事が多く、「ここの講座を受けたら、私の不調は解決しそう!」と思い受講を始めました。

栄養学を本やYouTubeで独学で学んでいたので、分かっているつもりで受講しましたが、実際に協会で学び始めると、基本的なところから応用編まで知ることができ、理解がより深まりました。

3ヶ月の受講期間中に、自身の食生活も見直し、今ではかなり不調が少なくなっています!!

また、学んでびっくりだった事もあり、SNSや本で話題の健康情報やダイエット情報が間違っている情報も多く、危険だという事も分かり衝撃を受けました。

実際に私はお客様に情報を提供する仕事ですので、しっかりエビデンスがとれた栄養が学べて、とてもよかったと感じています。

実際に臨床栄養医学協会では、自身の体調不良を改善するために学ぶ人、サロン経営者、ジムのトレーナーや管理栄養士や看護師など、さまざまな人が学んでいます。

資格所得後も継続してセミナーや、オンラインサロンで学んでいくことができ、生涯学びを深める事ができるので、栄養学の資格を考えたときには是非、参考にしてみて下さい!!

まとめ

栄養学を独学で学ぶには、おおまかに5大栄養素を理解して、個別の症状や栄養素に着目しながら学んでいくのをオススメします!

この記事では5大栄養素のおおまかな役割や、実際に学ぶ際に役立つサイトをご紹介しました。

是非、ご自身のBMIや適正エネルギー量、食事のカロリー量を計算して、日々の食生活や不調改善に活かしてもらえればと思います。

栄養学をお仕事で使っていきたい!栄養の情報を発信していきたい!と思うのであれば、栄養学の資格所得をオススメします!それは栄養学は奥が深い学問なので、より深く多くの知識が必要になってくるからです。

当臨床栄養医学協会では、科学的根拠のある栄養学が学べます!!

興味のある方は、下記のリンクから確認して下さい。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント