栄養指導は、お客様の状況や生活背景をヒアリングした上でお客様を理想に導くために行うものです。

目的や理想のあるお客様の「生活の一部を担う」役割であり、それによってお客様の未来を大きく左右するため、栄養指導の実績がなかったり少ない場合には不安も大きいのではないでしょうか?

「栄養指導のやり方」と言っても様々な方法がありますが、効果が出るやり方というのは実は決まっています。

それは、これまで私が様々な講座やセミナーを受けて栄養指導のやり方を学び、実践し、お客様を結果に導いてきた答えであり、最も効果が出るやり方です。

なかなか栄養指導がうまくできない人というのは、やり方が間違っている可能性があります。

今回の記事で紹介するやり方に沿って栄養指導を行うことができれば、効果が出てくる可能性が高いのでぜひ参考にしてみてください。

最後には栄養指導のレベルが上がるお役立ちツールについても紹介しています!

ぜひご確認の上、早速実践してみてくださいね。

目次

栄養のプロが実践!効果が出る栄養指導のやり方

ここに書いてある栄養指導のやり方は、私がこれまでに試行錯誤してたどり着いた最も効果的なやり方だと思っています。

流れとしては以下の通りです。

1.現在の状態と生活習慣の問診

2.食事データからの栄養素分析

3.集めた情報からの栄養指導

詳しく解説していますので、確認してみてください。

現在の状態と生活習慣の問診

まずは、現在のお客様の状況がわからないと改善のしようがありません。

栄養指導を行う前には、必ずお客様の現在の状態や生活習慣の問診を徹底的に行いましょう。

大きく分けて、この4つに関する質問をすることでお客様の現在の状態と生活習慣が見えます。

1.身長、体重、BMIの基本情報

2.体調に関すること

3.食事に関すること

4.日常生活について

問診に関して1番大切なことは、まずは体調に関することです。

お客様は問題を抱えており、何かしら目的を持って栄養指導を受けてくれていますので、その詳細を1番深く聞いていきます。

そして、現在の体調と合わせて1番気になっている症状やお悩み、そして女性の場合には生理痛やPMSの有無まで聞くようにしましょう。

そこから、ご自身の持っている知識を元にお客様の問題にはどのような原因が潜んでいて、どのように改善していく流れがいいのかを根拠を持って説明できるとなお良いです。

食事に関する項目については、ここでは大まかな内容になります。

例えば、1日に何食食べているのかや何時に食事を摂っているのかなど、お客様にはどんな食習慣があるのか聞き出しましょう。

そこから、どんな症状が出てくるのかの傾向が見えてきます。

実際に食事の写真を送っていただいて栄養分析をする必要もあるのですが、その流れについては次の「食事データからの栄養素分析」にて、さらに詳しく解説します。

そして、意外と忘れがちにはなるのですが、日常生活に関する問診も非常に大事です。

1番わかりやすい項目で言うと、睡眠時間はどのくらいなのか、日々のストレスはどのくらいなのかなどになります。

睡眠や過剰なストレスは食欲であったり、気分の落ち込みと大きな関係があります。

栄養指導における阻害因子にもなり得るため、併せてそちらも確認しておきましょう。

このように、現在の状態と言っても様々な悩みが絡み合って複雑化しているケースばかりだからこそ、徹底的な問診が栄養指導の前には非常に重要です。

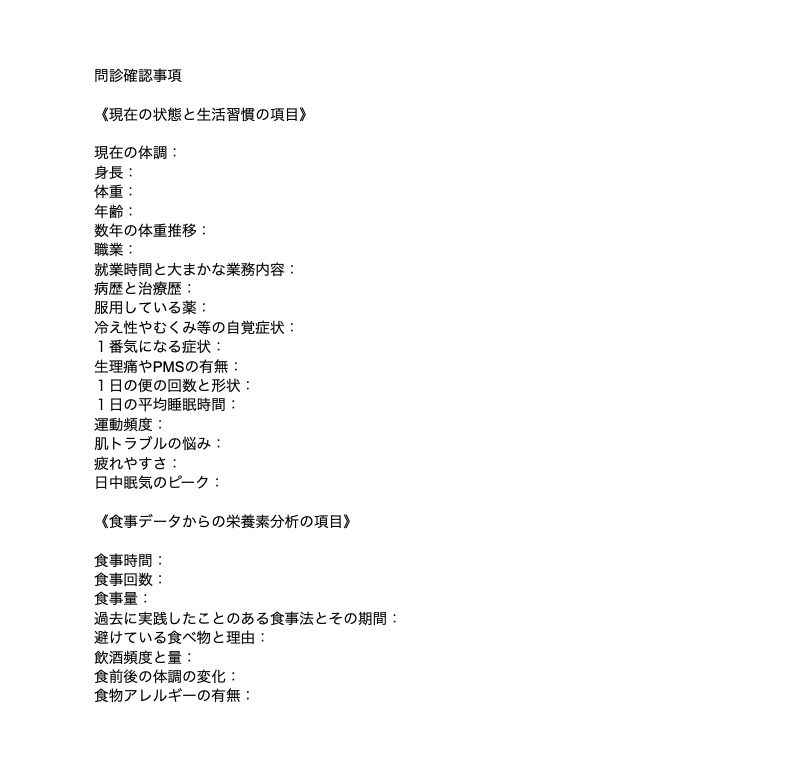

今回特別に、私が普段使っている問診票を載せておくので一度確認してみてください。

この章で説明していなかった項目も記載しています。

もちろん普段の栄養指導にご活用いただいても大丈夫です。

食事データからの栄養素分析

栄養指導を行うので、足りている栄養素と足りてない栄養素を把握する必要があります。

だからこそ、食事データからの栄養素分析が大事なのです。

普段の食事メニューや頻度、何をどのくらい食べているのかがわかることによって、現在の栄養状態が把握できます。

そして当然、栄養状態が疲れやすさや腸内環境、肥満、生理痛やPMSなどの婦人科系トラブルなど、問診で引き出した気になる症状や悩みに大きく繋がっていることは明確です。

だからこそ、いただいた食事データを元に「カロリーSlism」など、栄養素を客観的に把握できるツールを使用しながら、実際の栄養状態を可視化した上で分析しましょう。

そうすることで、お客様の現在の状態に対して、何の栄養素を補ったら良いかや減らすと良いかが明確になり、こちらとしても指導をしやすい上に、説得力を持って説明することが可能になりますよ。

さらに、それらのデータに加えて、過去に実践したことのある食事方法や何かしら避けている食べ物なども聞くことができれば、お客様が現在抱えている問題に繋がる可能性や持っている前提を把握することもできます。

今の状態は必ず過去に行ってきた結果なので、過去の視点も持って栄養指導をできるようにしましょう。

集めた情報からの栄養指導

ここまでを終えたら、栄養指導がいよいよ本格的にスタートします。

お客様ご自身も、実際に今の段階で悩みや気になる症状はあるものの「栄養指導を受けることになったけど、具体的に何を変えれば良いんだろう?」という不安な状態で受けに来られる方が多いでしょう。

だからこそ、「疲れやすい」や「食後に眠くなる」などの可視化しにくい曖昧なものを改善するために「1日30gずつご飯の量を増やす」「睡眠時間を1時間前倒しにする」など、問診データを元に具体的な行動を示していく指導をすることが重要です。

その中で、具体的な数値を用いることで非常に説得力を持たせることもできますよ。

栄養指導で必ず押さえておきたいポイント

1章「栄養のプロが実践!効果が出る栄養指導のやり方」にて、具体的な栄養指導の方法について理解できましたか?

この章では、さらにあなたの栄養指導でお客様を結果に導くことができる非常に重要なポイントをさらにお伝えします!

栄養指導と言っても”人対人”のコミュニケーションです。

お客様ご自身に寄り添う指導を通して信頼関係をつくりながら、お客様を理想の未来に導きましょう。

実現できそうな目標を決める

お客様に満足していただきたいから「1ヶ月で5kg痩せましょう!」など、無謀な目標設定をしている指導者はもう少ないと思います。

その一方で、お客様はSNSの普及により「たったこれだけで1ヶ月ウエスト-7cm!」や「これ食べただけで楽々-5kg達成!」などの謳い文句を多く目にする機会があることで、「それを簡単に達成することができる!」といまだに錯覚していることが多く見受けられます。

しかし、その無謀な数値目標を設定したところで現実的にそれを達成することは非常に難しく、心身ともに健康上の問題を引き起こすケースも多いのが現実です。

だからこそ「−5kg!」など、時間がかかったとしても叶えたい最終的な大きな目標を掲げておくことは大切ですが、そこにたどり着けるための「小さな行動目標」を決めながら進めましょう。

小さな行動目標の例は、以下をご確認ください。

・1時間早くベッドに入るようにする

・フルーツを一切れ食事に追加する

・間食をお菓子から芋やバナナに変える

この小さな目標を達成し続けることで、お客様ご自身も「できた!」が毎日積み上がります。

大したことではない小さな目標のように見えますが、この小さな変化の積み重ねでしか最終目標は達成できないことを、お客様に伝え続けるのも栄養指導する側としても重要な役目です。

相手の話を傾聴する

栄養指導で「指導する側」であることで、つい「引っ張っていかなければ!」と相手の話をしっかり聞かずに、やって欲しいことばかりを伝えていませんか?

その場合、あまり信頼してもらうことができず、理想の未来に導くことは難しい可能性があります。

なぜならば、人は自分が自己開示した人を信頼するという性質が心理学の面でも定義されているからです。

自己開示というのは、自分の考えや情報、価値観などを素直に相手に伝えることを示すのですが、これは「この人になら話をしても大丈夫だ」と安心感がある人にしか行えないものです。

例えば、日常生活においても全然自分の話を聞いてくれない人に、自分の話をしようと思いますか?

多くの場合、おそらくそうは思わないのではないでしょうか。

だからこそ、指導する側だとしても徹底的に「聞く側」に回りましょう。

その姿勢を見せ続けることで「この人は私の話を聞いてくれる」という心理的に安心感を持つことができ、話してくれるようになります。

さらに、栄養指導というのはこちらがいくら指導しても、あくまでお客様の生活の中で行っていくものです。

つまり、やる気になってもらえない場合、理想の結果には繋がりにくいでしょう。

そのためにも、しっかりと話を聞きお客様が取り組む内容に関して、本人の口から目標を言ってもらうことが有効になります。

なぜなら、人間には「一貫性の原理」というものがあり、こちらも心理学で証明されているからです。

一貫性の原理とは「人は自分がやると決めたことや言ったことはやり遂げるべきだ」という側面を持っているからこそ、本人の口から目標達成のためにやるべきことを言っていただくことで、より結果に近く可能性が高くなります。

生活状況にあった食事プランを提供する

問診を通して現在の状況がわかったことで、指導者側からすれば、結果を出して欲しいがためについ正論を押し付けるような指導をしていませんか?

その場合、お客様にとってその理論まみれのやり方は、お客様の生活に取り入れること自体が難しく、途中で挫折してしまうかもしれません。

実際に、健康に効果的な食事のPFCバランスを国が示しており、PFCバランスとはそれぞれ

P:タンパク質

F:脂質

C:糖質

の割合を示したものです。

国が推奨している理想的な割合は

P:13~20%

F:20~30%

C:50~65%

これを実現するために最も理想的な食事プランは「和食定食型」です。

だからと言って「今日から和食定食を作って食べるようにしてください!」ということは指導者側からすると簡単ですが、実際の生活状況のあるなかで実施するお客様からすると非常に難しいです。

例えば、まだ産後一年しか経っておらず子供が小さい場合や夜勤勤務があり不規則な生活をせざるを得ない方にも中にはいらっしゃることも多いです。

そのような方に一方的な食事プランを提供した場合、モチベーションも続かず、理解不足の指導者に対する不信感にも繋がりかねません。

だからこそ問診での生活状況などをしっかりとヒアリングした上で、その人にあった食事プランを提供していく必要があります。

産後で自分の時間さえもままならない方には3食の和食定食型ではなく、

・分食や間食を上手に活用することを伝える

・不規則な生活がある方にはコンビニ食材の選び方を伝える

など一人一人にあった栄養指導を必ず行っていきましょう。

栄養指導に活用可能なサイト3選

ここまでのやり方について理解できましたか?

実際にこれからは、そのやり方をもっとお客様に伝わりやすく可視化し、行動に移してもらう必要があります。

この章では、お客様によりわかりやすく伝えられるスライド作成の際に活用できる無料のツールを紹介します。

早速、資料やスライド作成にご活用ください!

※それぞれのサイトでは使用上の注意点も記載してあります。

使用する際は必ず、確認してからお願いします!

このサイトでは栄養指導の際に活用できる資料を登録なしで無料にご利用できます。

イラストやグラフ等を使用した画像がすでに作成されているので、わざわざ自分で作成する手間も必要ありません。

こちらをダウンロードして自分のスライドに貼り付けることで、そのまま口頭で説明することができ時間の節約にもなりますよ。

参考:栄養Navi

いらすとや

スライドや資料といっても、文字だけでは頭に中々入ってきませんよね。

絵やイラストがあるととても見やすくなるので、そんな時にオススメなのはこちら。

無料でダウンロードして使用することができます。

栄養指導で活用できる「食べ物・料理のイラスト」や「医療のイラスト」など

カテゴリーも分かれているので探しやすくもなっていますよ。

Canva

資料やスライドを簡単、おしゃれに、プロっぽく仕上げてくれるツールです。

有料版もありますが、無料版で十分すぎるほど素晴らしいスライドに仕上がります!

スライドのテンプレートもすでに多数入っているので、ご自身のイメージや好みにあったスライドを活用するといいと思います。

また、スライド作成中にも沢山イラストや写真、図形など、フリー素材も使えます。

簡単に、綺麗に仕上がり、お客様にも伝わるスライドが早く完成しますよ。

参考:Canva

栄養指導で結果を出すなら資格取得がおすすめ

ここまでの内容で、栄養指導ができそうな気がしてきましたか?

1章「栄養のプロが実践!効果が出る栄養指導のやり方」でもお伝えしましたが

・現在の状態と生活習慣の問診

・食事データからの栄養素分析

・集めた情報からの栄養指導

の流れを必ずまずは押さえておきましょう。

ただし、忘れてはならないのが私たち栄養指導を行う側はお客様から聞き出した情報をすべて繋げていかなければなりません。

例えば「中々痩せない」という課題がある場合には、ただ単に食べ過ぎているだけではありません。

それ以外にも甲状腺機能の問題や腸内環境の問題なども関わっています。

お客様のパターンも本当に様々なので、そういった沢山のパターンを知っておかない限りは適切な栄養指導を行うことは難しいです。

もし今後、本気で栄養指導で結果を出していきたいと言う思いがある場合には、資格取得がオススメです。

栄養指導に向けて資格取得を検討した場合、様々な栄養協会がありますが

・栄養学の根拠あるデータを元に作られたテキスト

・講師にすぐに相談できる環境

・症例検討で実際の例を元に考察に取り組める

などの内容が整っている協会で栄養の知識を深め、指導力も身に付けられるといいでしょう。

この記事を書いている臨床栄養医学協会でも「臨床栄養医学指導士」と言う資格が取得できます。

興味がある方はぜひ一度HPをご確認ください。

参考:臨床栄養医学協会

まとめ

ここまで、栄養指導のやり方やポイント、そして今日からスライド作成の際に使えるツールまでご紹介してきました。

まずはお客様の情報を徹底的に聞き出し、根拠を持った改善策を示して、行動してもらうことが基本になります。

行動してもらうと言うのが1番難しいですが、そのためにコミュニケーションの部分もないがしろにせず、”人と人”と言う部分も大切にすることを忘れずにいましょう。

そして、あなたの持っている知識でお客様を理想の未来に連れて行ってください。

コメント