「オメガ3」として代表的な亜麻仁油やえごま油についてこんな噂を聞いたりしませんか?

- 「摂ると健康になる」

- 「更年期障害を解消する」

- 「動脈硬化に効果的」

- 「痩せる」

こんな魅力的な話を聞いて、使ってみたいと思っていませんか?

最近ではスーパーでも何種類も品揃えがあり、手軽に買えて使いやすい健康食品という位置付けになっています。

実際に使っている人も多いのではないでしょうか?

毎日使うことで健康になれるのであれば、こんなに嬉しい調味料はありません。

ですが、オメガ3の正しい摂取量を知っていますか?

実際に使用している人も、今使っている日々の量は本当に適切な量でしょうか?

オメガ3の油に限らずどんなものでもそうですが、適切な摂取量を超えて使ってしまうと、糖尿病のリスクを高めたり、コレステロール値が上昇するなど、逆に体には害を及ぼすことにもなりかねません。

この記事では、オメガ3の適切な摂取量はもちろん、オメガ3のメリットや注意点、より効果的な摂取方法などについても詳しく解説していきます。

オメガ3を摂ることで健康効果を狙いたい方はもちろん、オメガ3について基本的なところから知りたい方は是非最後までお付き合いください。

目次

オメガ3とは

日頃よく目にする「あぶら」ですが、「油」「脂」など、実は様々な種類があり、それぞれが分類されています。

「オメガ3」はその数ある種類の中の1つであり、「不飽和脂肪酸」という仲間としてのくくりに入ります。

ここで、まず基本的なあぶらの種類から見ていきましょう。

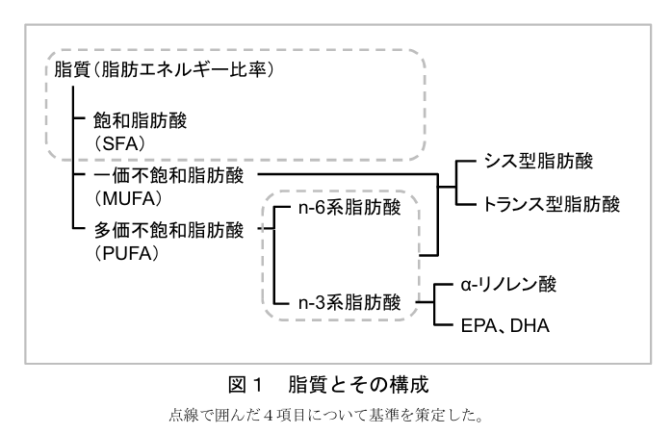

あぶらの種類全体としての表を載せていますので、そちらも参考にしながら読み進めてみてください。

※n-6系:オメガ6系、 n-3系:オメガ3系 を意味します。

【出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書】

一般的に「あぶら」と呼ばれるものは

- 飽和脂肪酸

- 不飽和脂肪酸

この2種類に分けられます。

「飽和」「不飽和」という表記からも分かるように、この分類は

「構造的にそのあぶらが安定しているか不安定か」

という点から分けられています。

飽和脂肪酸

常温では固体として固まった状態のあぶらで「脂」として表されており、安定しています。

主に動物性のあぶらがここに分類されます。

例としては、牛脂、豚脂、鶏油、ココナッツオイルなどです。

不飽和脂肪酸

常温ではサラサラな状態のあぶらで「油」として表されており、不安定な状態です。。

主に植物性のあぶらがここに分類されています。

「サラダ油」が有名ですが、他にオリーブオイルやグレープシードオイル、米油、ごま油、亜麻仁油など多くの種類があります。

先程、構造の安定不安定による分類であることを説明しました。

この不飽和脂肪酸は、その不安定な部分がいくつあるかによって、さらに

- 一価不飽和脂肪酸

- 多価不飽和脂肪酸

という2つの種類に分類されています。

一価不飽和脂肪酸は、不安定な部分が1か所の油です。

不飽和脂肪酸の中でも、オリーブオイルが代表的なものになりますが、他にも紅花油やキャノーラ油などがこの分類に入ります。

この一価不飽和脂肪酸は、その構造上から「オメガ9」と分類されています。

それに対し、多価不飽和脂肪酸は不安定な部分が複数あります。

油の種類によって、その不安定な部分の数は異なりますが、この多価不飽和脂肪酸は、その構造上からさらに2つに分類されます。

それが、最近よく耳にする

「オメガ6」と「オメガ3」です。

オメガ6に分類される油としては、グレープシードオイル、コーン油などがあります。

オメガ3に分類される油としては、亜麻仁油、えごま油、魚介類の油などがあります。

一般的に、オメガ6の油が炎症を引き起こすのに対し、オメガ3の油は炎症を抑えたり鎮める働きをすると言われています。

オメガ3の適切な摂取量

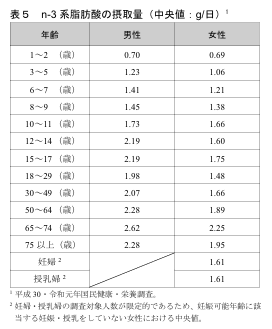

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2005年版)」によると、オメガ3系脂肪酸の摂取量の目安が下の表にまとめられています。

【出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書】

この表から分かるように、目安量は性別や各年齢によって異なります。

大まかな平均としては、

- 成人男性18~74歳では平均して1日あたり2.2gが目安

- 成人女性18~74歳では平均して1日あたり1.82gが目安

ということになります。

オメガ3として有名な亜麻仁油やえごま油であれば、計量スプーン小さじ½杯ほどで2.2gとなります。

魚もオメガ3を多く含む食材として有名ですが、マイワシ1尾で2.1gのオメガ3が摂れるとも言われています。

亜麻仁油やえごま油をオメガ3の摂取としてコーヒーやヨーグルトにまわしかける、という方法を耳にすることがありますが、これでは摂取量を超えてしまいます。

後ほど解説しますが、摂りすぎてしまうと疾患のリスクが高まるなど逆効果となり得ますので、あくまでも適切な量を守っていきましょう。

摂りすぎを防ぐためにも、なるべく食材からのオメガ3摂取をおすすめします。

また、上記に示したこの量はあくまでも目安です。

自分の性別と年齢をこの表で確認したとしても、個人によって体格も違いますし、同じ量を摂っても消化吸収能力によっても体内での利用率も異なってきます。

あくまでも目安量であるということを忘れないでおくことが大切です。

オメガ3の効果的な摂取方法

1日の摂取量の目安を確認しましたが、この量をより効果的に使いたいと思いませんか?

ここからは、より効果的にオメガ3を使うにはどうするのが良いのか、を詳しく解説していきます。

オメガ3の摂取源として、亜麻仁油やえごま油に並んでサプリメントをイメージする人も多いでしょう。

確かにサプリメントは手軽で取り入れやすいツールではあります。

ですが、サプリメントで摂取した場合の効果や摂取量にはマイナスな研究報告も少なくありませんので、この記事においては食材からの摂取を中心に解説していきます。

オメガ3を多く含む食品

オメガ3と一言でいっても、実はいくつかの種類に分けることができます。

その分類は、α₋リノレン酸、EPA、DHAの3種類であり、食材にそれぞれがどのくらい含まれているかによっても、「多く含まれる」という基準が変わってきます。

それぞれが多く含まれる食品を見てみましょう。

- α₋リノレン酸:亜麻仁油、えごま油、サチャインチオイル

- EPA:青魚をはじめとする魚類、海老カニなどの甲殻類、藻類など

- DHA:青魚をはじめとする魚類、海老カニなどの甲殻類、藻類など

上記から分かるようにα₋リノレン酸が植物性の食材に多く含まれているのに対し、EPAとDHAは魚介類に多く含まれているのが分かります。

では、オメガ3が多く含まれている食材について、下の表で見ていきましょう。

表で確認すると一目瞭然ですが、オメガ3は圧倒的に魚に多く含まれています。

オメガ3を積極的に摂りたい場合は、魚を食べると効率的に摂ることができるのがお分かりでしょう。

魚の中でも特に多くオメガ3を含むものは、鯖やマイワシ、さんまや鯵などの青魚、マグロのトロ部位、ブリなどです。

脂の乗った魚を選ぶことがオメガ3を摂取するポイントとも言えます。

魚を食べるとオメガ3を摂取しやすいのが分かっていても、魚が苦手な人もいると思います。

その場合はα-リノレン酸を多く含む亜麻仁油やえごま油を利用するのも一つの手です。

オメガ3を効果的に摂る方法

オメガ3を多く含む食材を表を使いながら確認しましたが、次にこの食材を効果的に摂るにはどうするべきか、について見ていきましょう。

オメガ3の大きな特徴として「酸化しやすい」という点があります。

より効果的に摂取するためには、この「酸化」をいかに避けて摂取するか、という点にかかっています。

第1章「オメガ3とは」でも解説しましたが、オメガ3は多価不飽和脂肪酸という種類であり、構造的に非常に不安定な状態のあぶらである、ということが関係しています。

非常に不安定な状態である油は、安定したいがために、形を変えていきます。

酸素と結びつきやすい=酸化しやすい、というのがこの状態です。

脂質の酸化は体内で非常にリスクの高い働きをしてしまう為、何としてでも避けたいところです。

つまり、オメガ3の効果を効率的に摂るためには、この「酸化」を防ぐ必要があります。

油の酸化の要因は下記の3つです。

- 熱

- 酸素

- 光

オメガ3を効率的に摂取するには、なるべくこれらに晒さない状態で行うのが大切です。

例えば、魚であれば、

- 熱:なるべく高温にならない調理をする(刺身、蒸す、煮るなど)

- 酸素:購入したらなるべく早めに調理して食べる、店舗に出されたばかりの新鮮なものを購入する

- 光:購入後はなるべく早く冷暗所で保存する、店舗の蛍光灯になるべくあたっていないものを購入する

という工夫があります。

また、亜麻仁油やえごま油などの植物油であれば、

- 熱:調理油として加熱せず料理の仕上げとして上からかける、冷蔵庫で保存する

- 酸素:開封したらなるべく早く使い切る

- 光:箱入りの商品を購入し、開封後は冷蔵庫などの冷暗所で保存する

などの工夫が必要です。

また、魚からオメガ3を摂取する場合、その調理方法によっても摂取量が変わってきます。

オメガ3は油です。

この油をなるべく食材に閉じ込めた状態で食べるのが理想的です。

刺身は生食で油も逃げ出ていないのでとても良い食べ方です。

煮魚や魚と野菜などの他の食材を一緒に炊き合わせた調理であれば、流れ出た油も煮汁として一緒に食べることとなるので、この場合も良いでしょう。

揚げ物や焼き魚などは高温になるうえに油が流れ出てしまう為、効率的にオメガ3を摂取できるとは言えません。

オメガ3を摂るべきタイミング

オメガ3の適切な摂取量が分かると、次に気になるのがそのタイミングでしょう。

オメガ3を何から摂るかによって、そのタイミングも異なります。

食材由来のオメガ3を摂るのであれば、やはりいつもの食事のタイミングにおかずとして摂ることになります。

魚や亜麻仁油やえごま油などをおかずとして取り入れるのが自然な形ですので、朝・昼・晩の3食で均等に摂るのが良いでしょう。

また、間食の習慣がある場合は、オメガ3を多く含むと言われているナッツ類を適量取り入れるのもおすすめです。

クルミやチアシードなどはα₋リノレン酸を多く含みます。

なかなかオメガ3を摂ることが難しいと感じている人には、お手軽でありながら確実性のある食材です。

今回は食材でのオメガ3摂取を中心として解説しています。

ですが、サプリメントを使われている人もいると思いますし、これから購入を考えている人もいると思います。

そのような人の中には、サプリメントを飲むタイミングを知りたい、と思われている人が多いのではないでしょうか?

サプリメントは薬ではないので、飲む時間帯などの決まりはありません。

ですが、ある程度継続して摂取することを前提とされているものが多いと思いますので、決まった時間に摂取できるようにしておくのが良いでしょう。

サプリメントの中でもオメガ3は脂溶性成分であるため、油に溶けやすい性質を持っています。

より効果的に使うことを目的とするならば、脂質を含む食事の後に摂取することで吸収率が高まります。

ただし、サプリメントは食材由来の栄養素と全く同じ働きをするかどうかはまだ研究段階にあります。

使用する場合はかなり慎重に取り扱うことをおすすめします。

オメガ3に期待する効果やメリット

オメガ3が体に良い、ということは聞いたことがあると思いますが、実際にどのような効果が期待されているか、具体的に把握していますか?

脂質の研究はこの数年間で一気に加速してきました。

その中でオメガ3の健康効果についても徐々に発見されてきています。

その効果について、以下の項目が挙げられます。

- 循環器系への影響:心疾患・脳卒中・中性脂肪

- 脳・神経系への影響:アルツハイマー病と認知機能症

- その他の症状:関節リウマチ、幼児発育、その他の疾患

これらの項目について詳しく見ていきましょう。

循環器系への影響

厚生労働省の公式なサイトによると、心疾患について

「魚介類(魚および甲殻類)を1週間に1~4回食べる人は、ほとんど食べない人やまったく食べない人よりも、心疾患で死亡する可能性が低いことが示された。」

との報告がされています。

次に、脳卒中について

「魚介類(魚と甲殻類)を食べると、脳卒中のリスクがやや低下することがわかっている」

との論文を紹介しており、その効果が期待できます。

そして中性脂肪に関しても

「過剰なトリグリセリドは心疾患のリスクを高める可能性がある。食事の変更、体重管理、運動はトリグリセリド値を下げるために行われる。また、トリグリセリド値を下げるために服薬が必要な人もいる。高用量のオメガ3脂肪酸はトリグリセリド値を低下させる可能性がある。」

と述べています。

オメガ3であるEPAやDHAは血管を丈夫にする機能や、血栓をできにくくする機能があるとされています。

その効果がこのような疾患のリスクを低減させることに繋がっていると考えられているのです。

【出典:厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』e-JIM】

脳・神経系への影響

上記と同様に、厚生労働省の公式サイトには、認知機能について

「魚介類をよく食べる人は、認知機能低下のリスクが下がる可能性があることが、一部の研究で示されている」

との記載がされています。

また、アルツハイマー病に関しても

「2017年の研究レビューでは、アルツハイマー病のリスク増加に関連するAPOE4と呼ばれる遺伝子を持つ人は、アルツハイマー病の兆候が現れる前にDHAを摂取すると有益性(ベネフィット)がある可能性が示唆された。」

との言及がされています。

アルツハイマー病や認知症は、日本において右肩上がりに上昇していると言われています。

オメガ3を摂取することで予防につながる、という研究結果が出ていることはうれしい報告ですね。

【出典:厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』e-JIM】

その他の症状:関節リウマチ、幼児発育

同じく、厚生労働省の公式サイトによると

「魚介類や魚油に含まれるオメガ3脂肪酸は、関節リウマチの症状を緩和し、患者の非ステロイド性抗炎症薬の使用を減らすのに有用である可能性がある。」

と、関節リウマチについて記載されています。

幼児発育に関しては、「魚介類の栄養価は発育初期に重要である」との記載がされており、さらに

「乳児の健康に関してオメガ3脂肪酸の効果が得られたものとして、出生後の成長、視力、長期的な神経発達や認知発達、および自閉症、ADHD、学習障害、アレルギーのリスクがある。」

との記載も見られます。

特に乳児や幼児の発育に関しての前向きな研究報告は様々あります。

妊婦や乳幼児が積極的に魚を摂取することも大切なことだということが分かります。

ただし、魚の種類によっては重金属類を多く含むものもありますので、むやみに大量に魚を摂取する、ということは避けた方が良いでしょう。

【出典:厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』e-JIM】

オメガ3の注意点

多くの人が、オメガ3に期待できる健康効果は大きくたくさんある、というイメージを持っていると思います。

確かに、第4章「オメガ3に期待する効果とメリット」でご紹介したように良い点はありますが、一方で気を付けるべき点もあります。

ここではその注意点について詳しく解説していきます。

オメガ3は酸化しやすい

オメガ3は、構造的に不安定な状態の油のため、酸素と結びついて酸化しやすい特徴がある、という点について「3-2.オメガ3を効果的に摂る方法」で解説しました。

酸化した油はいくつかの段階を経て、毒性の強い「過酸化脂質」へと変化します。

この過酸化脂質は体内での解毒作用によって、排出されたり解毒されます。

しかし、完全に取り除かれるわけではありません。

一部が吸収され、さらに「二次酸化生成物」へと変化することで、細胞の機能異常などの障害を起こす危険性があります。

一般的に購入できる油脂類の中で、オメガ3は最も酸化しやすい油とされています。

亜麻仁油やえごま油などのオイルは、調理油として加熱するとすぐに酸化してしまいます。

決して加熱せず、使用する場合は食材や出来上がった料理の上からかけるなどしてとり入れることが大切です。

油脂類としてではなく、食材である魚を取り扱う場合も同様のことが言えます。

魚に含まれるDHAやEPAも加熱により酸化してしまいます。

刺身や寿司などで食べるのが理想的ですが、加熱する際には、

- 長時間加熱しない

- 油で揚げるなど高温状態にしない

などの工夫をするのがよいでしょう。

サプリメントでの摂取

オメガ3を補う方法としてサプリメントを利用している人も中にはいるのではないでしょうか?

特に魚が苦手であったり、なかなか食べる機会がない、という方にはサプリメントが手軽で良い方法に思えます。

ですが、その摂取量に気をつけないと、健康効果が期待されるオメガ3によって、逆に健康被害を生み出しかねない状態となります。

食材に含まれているオメガ3を摂取する場合、一度に食べられる量には限りがあるため、オメガ3の摂取量にも限度があります。

一方でサプリメントでの摂取は、一歩間違えると、一度に大量摂取してしまう可能性があるのです。

オメガ3を大量摂取してしまうと、

- 糖尿病のリスクを高める

- 出血時間を延長させる

- LDLコレステロールを増加させる

という研究結果が報告されています。

第2章「オメガ3の適切な摂取量」でも解説しましたが、一日における適切な摂取量は個人により異なりますが、大体平均して2g前後です。

それを超えて、しかも継続して摂取してしまうと、健康どころか不健康な状態へと陥る危険性が非常に高まります。

過剰摂取になりやすいサプリメントを利用する際は、特にその量に気を付けて使用する必要があります。

また、厚生労働省の公式サイトにもありますが、サプリメントでの摂取による健康効果は、食材由来でのオメガ3摂取と同様とはいかないケースが多いとされています。

この点と、過剰摂取のリスクを避ける点とを踏まえると、やはり食材由来のオメガ3を摂取することが安全であると言えます。

【出典:厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』e-JIM】

オメガ3以外のサプリとの併用(銅や鉄との悪影響)

オメガ3に限らず、油脂類が酸化する際にはいくつかの段階を経て、毒性の強い物質へと変化していきます。

これは、私たちが酸化した油を食べて口から体内へ入った際にも、同じような段階を踏んでいきます。

そして先にも解説したように、身体には解毒機構が備わっているため、健康体であればその酸化の多くを還元して排出することができます。

ですが、体内に「鉄」や「銅」などの金属が通常よりも多く存在すると、酸化が進む過程で変化した「過酸化脂質」が再び分解されてしまい、酸化反応が連鎖的に続いていくこととなります。

つまり、通常の食事以上の量を摂れてしまう金属系のサプリメントを服用している場合、体内にはその金属が多く存在することとなり、その存在がオメガ3を摂取した際に酸化させる量を増やしてしまう危険性があるのです。

特に女性に多いのが、貧血予防や改善のための鉄サプリメントの服用です。

オメガ3を積極的に摂取していこう、と思われる場合、このような点についても注意が必要となります。

オメガ3が話題となった背景に見えるもの

健康効果が高いというメリットだけでなく、オメガ3は酸化しやすいから危険だ、というデメリットの面からも、オメガ3は現在メディアなどでも広く取り扱われる状態になっています。

なぜオメガ3がそのように取りざたされるようになったのでしょうか?

その背景には、伝統的に代々受け継いできた日本食から、現代の食事へと移り変わってきた、その変化があります。

基本的に「一汁一菜~三菜」の型となる和食は、「ごはん・味噌汁・主菜・副菜」から成り立ちます。

- 主食:米や玄米、雑穀など

- 主菜:豆腐などの大豆製品や魚料理であり、焼く・煮付けが定番

- 副菜:煮物や和え物、漬物が多く、たいていの場合野菜が用いられる

このように、私たちは祖先からずっと「米と魚と野菜中心の水調理の食事」を食してきました。

現在は、昔に比べて食材がはるかに豊かで、調理方法も様々なものがとり入れられるようになりました。

ジャンルも和食だけでなく、洋食、中華、イタリアン、アジアン、中東、中米、南米など世界各地の料理を家庭であっても楽しめるようになっています。

- 主食:米だけでなく、パンや麺、米以外の穀物(オートミールなど)など様々

- 主菜:肉が魚よりも割合的に多く、焼く、揚げる、炒めるなどの油調理が多い

- 副菜:野菜だけでなく肉も使われ、焼く、炒める、揚げるなど油調理が多い

このように、現代の食事は「肉メインで米や野菜量が少ない油調理中心の食事」が多くなっているのです。

この脂質の多い状態が、昔にはない、様々な病気を引き起こしています。

生活習慣病をはじめ、ガンや認知症など一度発症すると完治は難しいとされる疾患が、右肩上がりに上昇している原因の一つとして、脂質過多の食生活も考えられるのです。

オメガ3など健康に良い、と謳われる食品や商品がこれだけメディアに取り上げられる背景には、現在の食生活や食習慣がある、ということができます。

忘れてはいけないのは、オメガ3自体が脂質という点です。

脂質過剰で健康を損ない、それの改善として脂質で補う、という形になります。

オメガ3の摂取で改善することも方法の一つです。

ですが、根本を見直すという意味でも、一度食生活全体を再確認することも大切ではないでしょうか。

まとめ

ここまで、オメガ3そのものについてや必要な摂取量、その効果と注意点などについて詳しく解説してきました。

いくつもの健康効果が研究により明らかになってきている一方で、酸化しやすいなどのリスクが高い点も併せ持っていることもお伝えしてきました。

注意する点もある、ということを念頭に慎重に取り入れていくことが大切でしょう。

また、オメガ3をとり入れる場合、それと同時に一度食生活を見直すことも行ってみることで、自分にとっての一番ベストな方法が見つかるでしょう。

この記事が少しでも健康への取り組みのお役に立てていると幸いです。

コメント