ダイエットに必要な炭水化物の量を知っていますか?

ダイエットにおいて炭水化物といえば、「炭水化物抜きダイエット」「糖質制限ダイエット」など、炭水化物を控える経験をされたことのある方も多いのではないでしょうか?

「炭水化物を食べると太る」と、過去に医師が提唱していたこともあるくらいです。

しかしながら、炭水化物は体に欠かせない大切な栄養素です。

今では、「炭水化物を摂らないダイエットは危険だ」とも言われています。

そのため、自分に必要な炭水化物の量を知らずに、ダイエットを始めることはとてもリスキーです。

ダイエットを成功させたいなら、自分に必要な炭水化物の量を理解することが重要となります。

本記事では、ダイエットにおける炭水化物の量について知っておくべき内容を詳しく解説しています。

自分に必要な炭水化物の量を計算する方法やダイエット時の食事の献立についても学ぶことができます。

ダイエットにおいて必要な炭水化物の量を知りたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

ダイエットに必要な炭水化物の量は1日100〜130g!

なぜ、ダイエットに必要な炭水化物の量は1日100〜130gと言われているのでしょうか?

炭水化物1日130gというと、ちょうど私たちの脳と赤血球が1日に必要とするエネルギーの量に相当します。

このエネルギーとなるのが「ブドウ糖」であり、ブドウ糖がいくつも連なって炭水化物の中でも「糖質」を形作っています。

炭水化物について簡単に説明すると、炭水化物は「糖質と食物繊維」からできていて、中でも「糖質」は身体にとって重要なエネルギーとなり、毎日の生活のために欠かせない栄養素です。

また、食物繊維は人の消化酵素で消化されない栄養素で、便秘の予防や腸内環境の改善などおなかの調子を整えてくれます。

炭水化物は、ご飯やパンなどの主食、いも類、果物、砂糖などに多く含まれています。

そのため、毎食ご飯を茶碗に軽く1杯食べると、ダイエットに必要な炭水化物の1日の量100〜130gをオーバーしてしまいます。

一般的にダイエットに必要な炭水化物の量は1日100〜130gと言われていますが、実際のところ人によって大きく異なります。

なぜなら、エネルギー量自体、年齢や性別など個人によって異なるからです。

その一方で、どのようなダイエットを行うかによっても推奨される炭水化物の量は異なってくるでしょう。

そのため、自分に必要なエネルギー量と炭水化物の量を把握しておくことが大切です。

簡単にエネルギー量を調べるには、「メディカルズ本舗」というサイトがおすすめです。

性別、年齢、身長、体重、活動量を入力するだけで、1日に必要なエネルギー量を知ることができます。

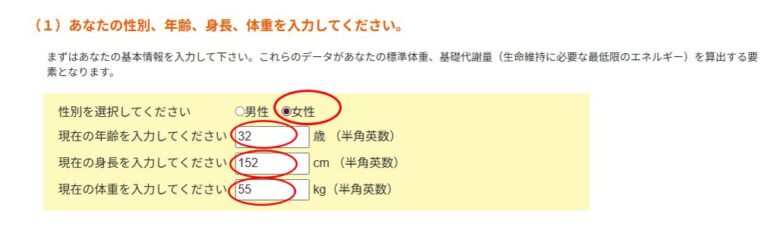

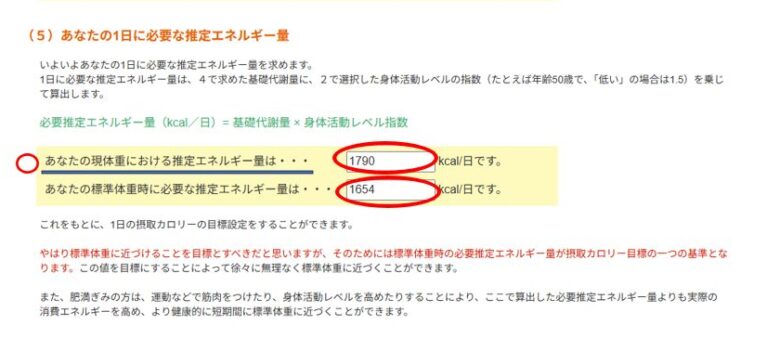

ここからは、「日中は家で過ごすことが多い32歳女性専業主婦(152cm・55kg)」をモデルとして、エネルギー量の求め方を解説していきます。

一緒に自分の必要なエネルギー量を計算してみましょう。

推定エネルギー量を算出する

推定エネルギー量とは、簡単に言うと必要なエネルギー量のことです。

性別、年齢、身長、体重、活動量に基づいて算出され、健康な状態を維持できるとされている数値です。

まず初めに、性別、年齢、身長、体重を入力します。

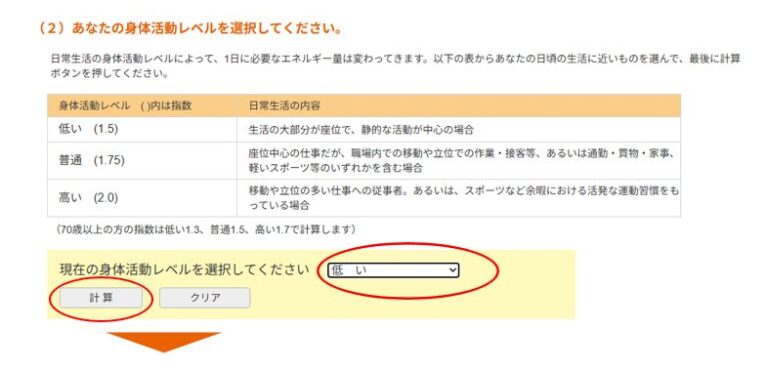

次に、身体活動レベルを設定します。

活動量とは、日常生活の内容を示しており、日頃の実生活に近いレベルを選択してから、計算ボタンを押します。

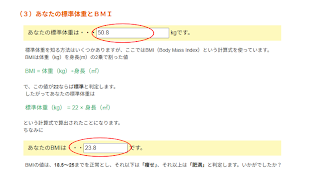

「計算」をクリックすると、標準体重とBMI、基礎代謝量、1日に必要な推定エネルギー量が自動的に算出されます。

標準体重とは、健康を維持するために理想とされる体重のことです。

BMIを基に算出され、BMIが22の時の体重が標準体重とされています。

この体重は、病気になりにくいとされ、健康的に過ごすための適正な体重を示します。

ご自身が、目標とする体重を決める際の参考にしましょう。

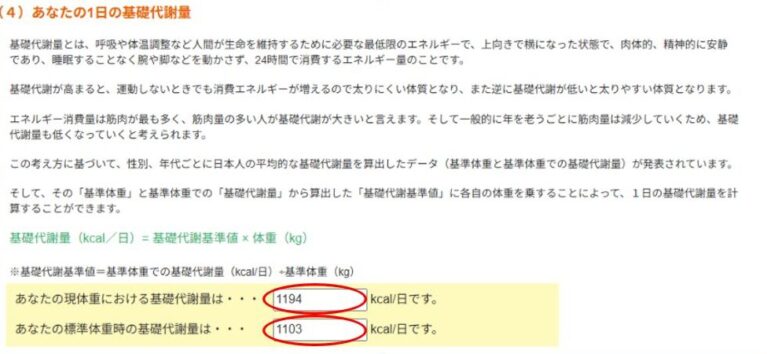

基礎代謝量とは、人が生きていくために必要な最低限のエネルギー量のことです。

今回、算出したいものは推定エネルギー量なので、参考程度にしてください。

モデルの場合、現体重における健康な状態を維持するために必要な推定エネルギー量は、1790kcal/日となりました。

今回は、これを基に炭水化物の摂取量の目安量を算出していきます。

ここで注意したい点は、算出した数値はあくまでもご自身の現体重におけるエネルギー量ということです。

ダイエットにおいて目標とする体重により、エネルギー量を調整する必要があることを忘れないで下さい。

炭水化物の摂取量の目安量を算出する

厚生労働省の定める「日本人の食事摂取基準」によると、1日に必要なエネルギー量の50〜65%は炭水化物から摂取することが推奨されています。

つまり、モデルの場合、1日に必要とされる炭水化物の量は、「1790kcal×0.5〜0.65」で求められる数値となり、「895~1163kcal」ということになります。

ここから、実際に食事の中でどのくらいの量(g)が必要なのかを求めていきます。

炭水化物は1g当たり4kcalのエネルギーを作り出すことができます。

先程求めた炭水化物のエネルギーから量を算出すると、「895〜1163kcal÷4」より「223〜290g」ということになります。

1日に必要な炭水化物の量は、「223〜290g」となります。

ここで注意しておく点が一つあります。

炭水化物は、ご飯やパンなどの主食、いも類、果物、砂糖などに多く含まれていますが、食材の重量をそのまま炭水化物の量として当てはめるのではありません。

炭水化物の量とは、「食材に含まれている炭水化物の量」のことを指すので注意しましょう。

さて、ご自身に必要な炭水化物の量はどのくらいでしたか?

ダイエットを始めるにあたって、まず自分に必要な量を把握し、どの程度に調整するかが鍵となります。

ただし、摂取する量が少なすぎると、身体への負担が大きくなることやリバウンドのリスクなども考えられます。

ダイエットを始める前に、自分自身の必要最低限の量を把握しておくことが大切です。

【参考】

・「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書|厚生労働省

ダイエット時の1日の食事の献立例

ダイエットにおいて炭水化物の量を調整する際、やはり1番気を付けることは主食の量です。

主食とは、ご飯やパンのことで炭水化物が多く含まれている食材です。

また、さつまいもやかぼちゃ等の芋類にも炭水化物が多く含まれています。

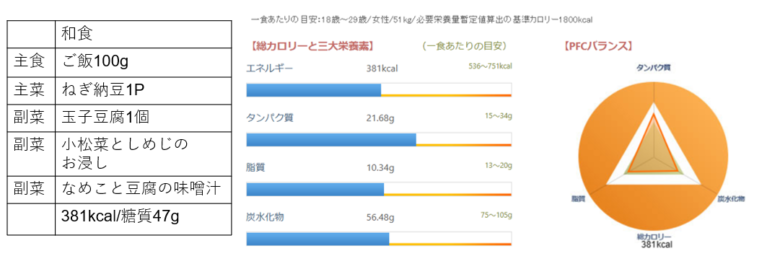

この章では、糖質の量を130g程度にする食事の献立を紹介します。

献立は、基本的に「主食・主菜・副菜」をバランスよく組み合わせるようにしましょう。

朝食:糖質の目安 約30~50g

朝食は1日の始まりです。

これから活動するエネルギーとなるため、炭水化物をしっかり補給しましょう。

朝食を摂ることで、昼食におけるドカ食いや間食を防ぐことができます。

また、食欲や時間がない場合は、バナナと牛乳など少しでも栄養を摂るようにしましょう。

糖質の量の目安として、ご飯100g/糖質35g、パン6枚切1枚/糖質27gが含まれています。

和食

ダイエットでは、炭水化物や脂質の量を抑えて、エネルギー量を調整します。

しめじやなめこなどのきのこ類を摂り入れることで、炭水化物を抑えながら、満足感のある献立にします。

納豆や玉子豆腐は、手軽にたんぱく質が摂れ、エネルギーは控えめです。

時間のない朝に重宝されます。

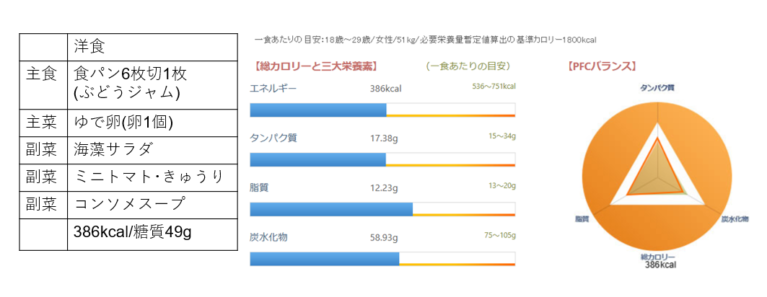

洋食

パン食は、ウインナーやスクランブルエッグなどエネルギーが高く、脂質が多い組み合わせになりやすいです。

そんな時、ゆで卵を組み合わせることで、余計なエネルギーを抑えながら、たんぱく質を補うことができます。

ゆで卵は、作り置きも可能なため、時間のある時に準備しておきたい食材です。

付け合わせにマヨネーズやドレッシングなどを使う場合は、エネルギーや脂質が高くなりやすいため、量に注意しましょう。

クリームスープやポタージュスープなどは、炭水化物が多くなりやすいため、コンソメスープやきのこスープなどにします。

海藻サラダや生野菜を摂り入れることで、噛み応えがありボリュームのある献立になります。

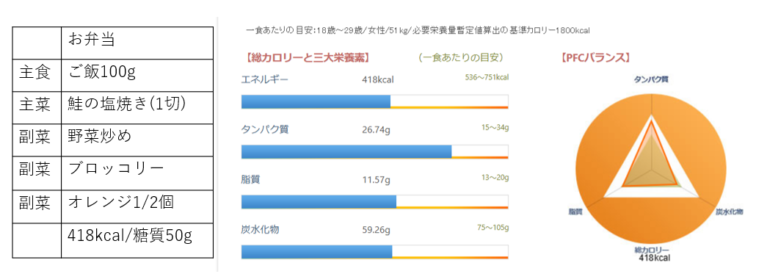

昼食:糖質の目安 約30~50g

昼食は、外で食べる機会も多いと思います。

ご存じの方も多いと思いますが、外食は、ご飯や麺の量が多いです。

外食の際は、ご飯や麺の量は小盛りを注文すると糖質の量を抑えることができます。

また、麺とごはんを組み合わせたメニュー(例:ラーメン&チャーハン、うどん&おにぎり)は糖質の量が多いため、注意しましょう。

コンビニなどでおにぎりなどを購入する際は、1個がご飯100g程度であることを覚えておくと便利です。

麺は、うどん(茹)約150〜200g・そば(茹)約150〜180g・中華麺(茹)約120〜150gが1袋です。

1袋を目安にしましょう。

乾麺の場合は、1束を目安にすると良いでしょう。

自炊

卵と豆腐で必要なたんぱく質を補います。

サラダや味噌汁で野菜や海藻をたっぷりと摂りましょう。

主食は1つとし、いも類や豆類などの炭水化物の多い食材は、なるべく控えます。

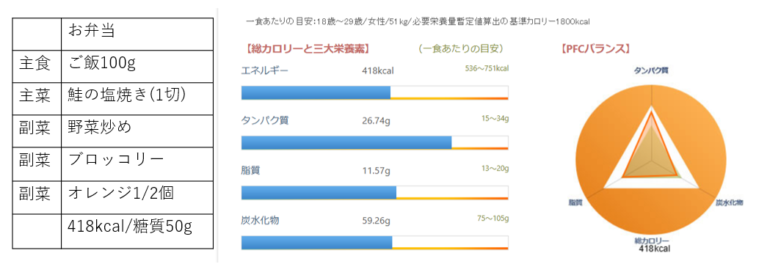

お弁当(手作り)

お弁当は、炭水化物が多くなりやすく、野菜が不足しやすいため、野菜炒めやブロッコリーで野菜を摂りましょう。

副菜に、マカロニサラダやナポリタンなど炭水化物が多い食材を使う場合は、主食の量を調整することがポイントです。

鮭は必要なたんぱく質を、果物はビタミンやミネラルを補います。

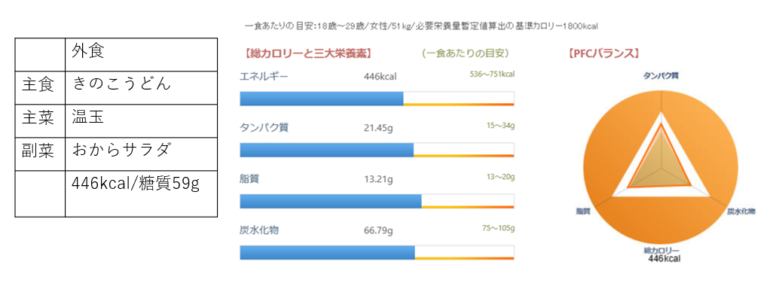

外食

外食は、炭水化物の量が多くなりやすいです。

主食を1つにすることや量は小盛を選ぶことが、炭水化物を摂りすぎないポイントです。

また、献立のようにきのこや野菜、海藻などが一緒に摂れるようなものを選ぶようにしましょう。

麺料理は、主菜のたんぱく源となるような食材がない場合が多いです。

温玉を摂り入れ、たんぱく質が不足しないようにします。

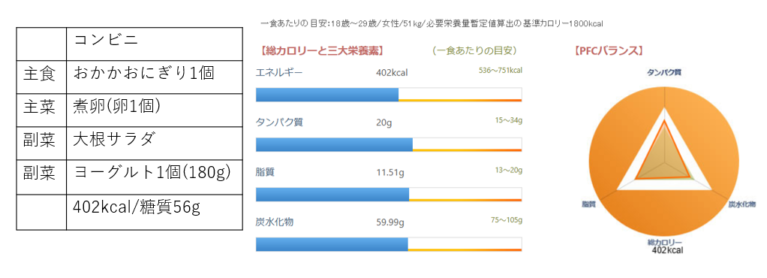

コンビニ

主食は1つとします。

菓子パンなどは炭水化物が多いため、パンが食べたいときはサンドイッチなどを選びましょう。

主菜・副菜を必ず組み合わせますが、ポテトサラダやかぼちゃサラダなどは、炭水化物が多いので注意しましょう。

また、ヨーグルトなどの乳製品は、たんぱく質やカルシウムを補うことができますが、脂質もある程度含んでいるため、献立のバランスを考えながらうまく摂り入れましょう。

例えば、サンドイッチには卵やチーズ、マヨネーズなどが使われているため、ヨーグルトと組み合わせると脂質が多くなりやすいです。

夕食:糖質の目安 約30~50g

夕食は、1日のご褒美の食事とする方も多いと思いますが、やはり基本の「主食・主菜・副菜」をバランスよく組み合わせることがポイントです。

そして、夕食後は日中に比べて活動量が少なくなるので、多く摂りすぎないようにしましょう。

また、主食以外において、じゃがいもやさつまいも等のいも類やマカロニ等の小麦製品を使用する場合は、糖質の量が多くなりやすいです。

さらに、揚げ物や餃子、シュウマイ等の衣や皮がつく料理も糖質を多く含むため注意が必要です。

ただし、日中に食べ過ぎたからといって、糖質を全く摂らないことは、睡眠の質の低下にもつながるので気をつけましょう。

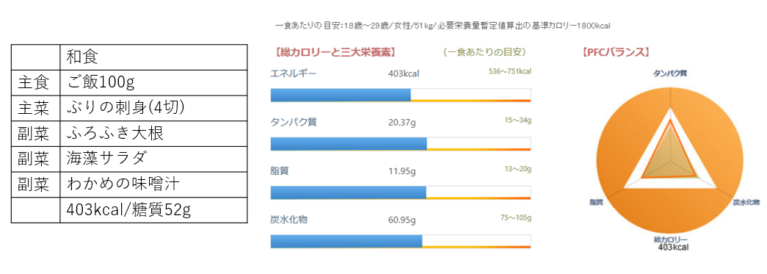

和食

野菜や海藻を取り入れることで、噛み応えのある献立にします。

ぶりは、必要なたんぱく質を補います。

味付けは、濃くなるほど調味料を多く使用することになるため、だしの味を効かせ、薄味を目指しましょう。

刺身の醤油は、かけるより漬ける、ふろふき大根はだしの味を効かせる、サラダのドレッシングは、和えるよりも食べる直前に少量かけるようにすると調味料の量を抑えることができます。

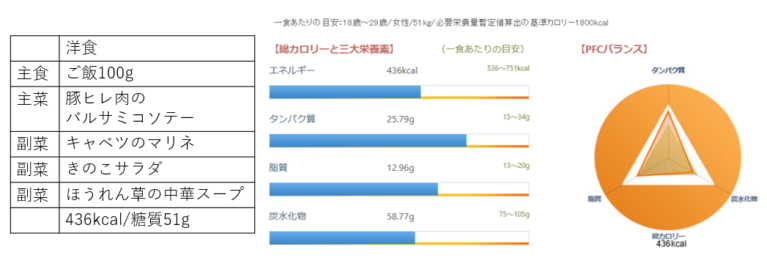

洋食

野菜やきのこを取り入れることで、噛み応えのある献立にします。

豚肉は、ビタミンB1を多く含み、炭水化物を効率よく体内で活用させてくれます。

中でも豚ヒレは、脂質が少なくエネルギーが低いため、ダイエットの食材に一押しです。

間食:糖質の目安 約10~20g

間食は、3食の食事で補いきれない栄養素を摂るようにしましょう。

生の果物は、ビタミンが豊富なため、おすすめです。

手軽に摂れるヨーグルトやチーズなどで、乳製品も摂りましょう。

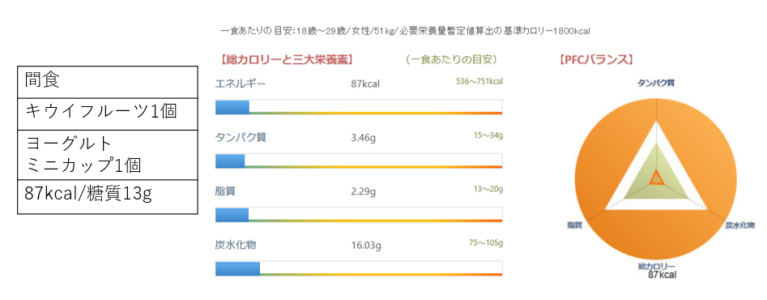

間食(例1)

果物の中でも、キウイフルーツはカロリーが控えめで、ビタミンCが豊富です。

ヨーグルトと組み合わせて、満足感のある間食にしましょう。

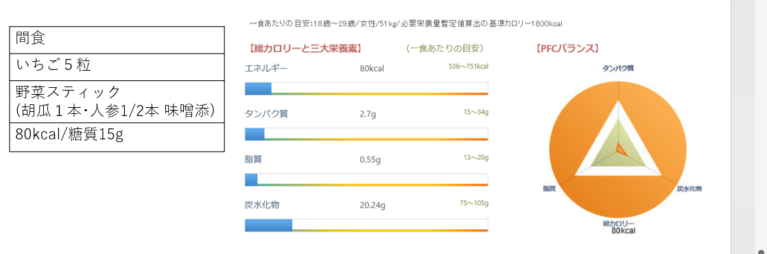

間食(例2)

いちごも、カロリーが控えめで、ビタミンCが豊富です。

野菜スティックは、ヘルシーで食べ応えがあります。

大根やセロリなどの野菜もおすすめです。色々な食感を楽しみましょう。

野菜は、何もつけずに素材の味を活かして食べることがベストですが、やはり味気がないと感じる方も多いと思います。

そんな時は、味噌を少量つけることで、満足感が得られます。

野菜につけるマヨネーズやドレッシングは、カロリーが高く、炭水化物を多く含むものがあるので、使う時は量に注意しましょう。

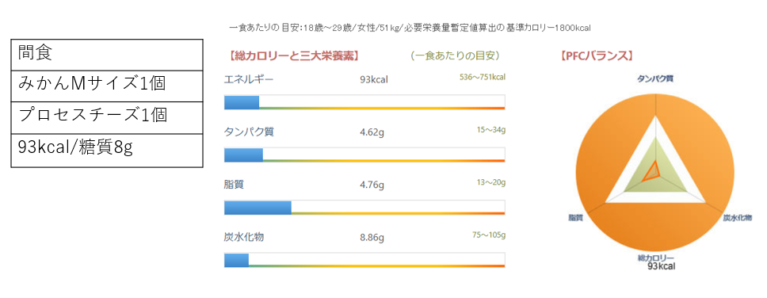

間食(例3)

みかんは、凍らせて冷凍みかんにして食べると、より食べ応えがあります。

チーズは、牛乳やヨーグルトが苦手な方におすすめな乳製品であり、腹持ちが良いです。

毎食、きちんと献立を組み合わせることが理想ですが、やはり難しい場合もあると思います。

そんな時は、1日の中で調整するようにしましょう。

今回の記事では、「 カロリーSlism 」というサイトを使用しています。

食材や料理を入力すると、エネルギーや栄養素、PFCバランスを表やグラフで分かりやすく示してくれ

て、自分の摂取エネルギーや栄養素の過不足を把握することができます。

また、既存の料理を入れるのではなく食材や調味料を全て手動で入れると、より高精度に結果が出せます。

その上、無料で使えることからかなりおすすめです。

ただし、この結果は以下を基準にしています。

18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal

性別や年齢などにより、違いがあるので、あくまでも目安として参考にしてください。

理想を知ることも大切ですが、現状を知らなければ食事改善は難しいです。

食事記録をつけることで、自分がどのくらいのカロリーを摂取しているかを知りましょう。

ダイエット中の炭水化物の摂り方

ここまで、ダイエットにおいて炭水化物の量に気をつけることについて解説してきました。

やはり、ダイエットにおいては、炭水化物の量を上手に調整していく必要があります。

炭水化物に含まれる糖質は、身体にとって重要なエネルギー源となり、日々の活動を支えるために欠かせない栄養素です。

そのため、炭水化物に含まれる糖質が足りないと、疲労を感じやすくなったり、集中力が低下したりします。

さらに、糖質を極端に制限すると筋肉中のたんぱく質を分解しエネルギー源として使ってしまうため、筋肉量が低下する恐れがあります。

糖質は減らしすぎず、適切な摂取が大切です。

炭水化物を効率よく活用する組み合わせ

炭水化物を効率よく体内で活用するためには、ビタミンB1との組み合わせを意識しましょう。

ビタミンB1は、糖質の代謝に重要な役割を果たします。

糖質の代謝とは、食事で摂った糖質(炭水化物)が分解されてエネルギー源となり、余った分は脂肪やグリコーゲンとして蓄えられる一連の流れのことです。

糖質は、身体を動かすためのエネルギー源として、脳や筋肉など、体の様々な場所で利用されています。

ビタミンB1は、豚肉、うなぎ、ナッツ類、豆類や精製されていない穀物(玄米や全粒粉)などの食材に多く含まれています。

また、ビタミンB1は、水に溶けやすく、過剰に摂取しても余分な分は尿として排出されるため、体に貯めておくことができません。

普段の食事から、炭水化物とビタミンB1の摂取を意識した食事を心がけましょう。

食事のプチアドバイス

炭水化物は、ご飯やパンに多く含まれているため、ダイエットにおいては減らすことが鍵となりますが、やはり何か物足りないと感じることも多いと思います。

ここでは、そんな食事のプチアドバイスを紹介します。

・精製されていない食材を使用する

ご飯を玄米・雑穀米にすることやパンを全粒粉パン・雑穀パンに変更してみましょう。

食物繊維が多く含まれるため、腹持ちが良くなります。

食物繊維が多く含まれる、オートミールを使用することもおすすめです。

・炭水化物が少ない食材を多く取り入れる

毎食、野菜やきのこ、海藻、こんにゃくなどを摂りましょう。

重量あたりのエネルギーが低いため、沢山食べることができます。

また、よく噛む必要があるため、満腹感が得られやすいです。

・主食以外の炭水化物を多く含む食材に気をつける

炭水化物は、じゃがいもやさつまいも、さといもなどのいも類に多く含まれます。

また、小籠包やワンタンなどの皮を使う料理やお好み焼きやたこ焼きなどの粉もの料理も小麦製品を多く使用するため注意が必要です。

・飲み物は、水やお茶などを選択する

ジュースや甘いコーヒーなどは、糖質(炭水化物)を多く含んでいます。

できるだけ、甘みのないものを選択するようにしましょう。

・炭水化物が多く含まれる、間食の内容を見直す

クッキーやスナック菓子などの嗜好食品は、糖質(炭水化物)が多いです。

控えた方がよいですが、我慢できない場合は、量がコントロールしやすいような小袋のものを選ぶようにしましょう。

おすすめの間食

間食は、不足しがちなビタミンやミネラルなど必要な栄養素を補うチャンスです。

旬の果物や野菜スティック(きゅうり、大根、人参)が一押しです。

バナナやみかんなどの果物は、凍らせて食べるとシャーベットのようにおいしいです。

また、ヨーグルトにブルーベリーやキウイフルーツを入れると満足感が得られます。

甘いもの以外では、茹で卵・チーズ・ナッツ類・小魚・さきいか・ところてんなどがおすすめです。

色々組み合わせながら、間食を楽しみましょう。

ダイエットのために知っておきたい炭水化物を含む食材

ダイエットのためには、炭水化物を含む食材を把握しておく必要があります。

ここでは、食材別の炭水化物の量を紹介します。

穀物

主食となる食材で、炭水化物の量が多いです。

| 食品(穀物) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| ごはん | 小盛茶碗1杯(100g) | 37.1 | 35.6 | 156 |

| 玄米ご飯 | 小盛茶碗1杯(100g) | 35.0 | 33.2 | 161 |

| 食パン | 6枚切り1枚(60g) | 27.8 | 25.3 | 149 |

| 全粒粉パン | 6枚切り1枚(60g) | 27.3 | 24.6 | 151 |

| うどん(茹) | 1玉150~200g | 32.4~43.2 | 30.4~40.6 | 143~190 |

| そば(茹) | 1玉150~180g | 33.1~39.7 | 30.9~37.0 | 170~204 |

| 中華麺(茹) | 1玉120~150g | 35.0~43.8 | 31.6~39.6 | 160~200 |

| スパゲティ(乾) | 1束100g | 73.1 | 67.7 | 347 |

| そうめん(乾) | 1束100g | 69.6 | 67.2 | 308 |

いも類・豆類

主食や副菜となる食材で、炭水化物が多く含まれています。

| 食品(いも類) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| じゃがいも | 1個150g(可食部135g) | 23.3 | 11.3 | 80 |

| さつまいも | 1本200g(可食部182g) | 58.0 | 54.0 | 229 |

| ながいも | 100g | 13.9 | 12.9 | 64 |

| さといも | 中3個150g(可食部129g) | 16.9 | 13.9 | 69 |

| かぼちゃ | 1/4個250g(可食部225g) | 46.3 | 38.4 | 176 |

肉・魚・卵・大豆製品

主菜となる食材で、炭水化物の量は少ないです。

たんぱく質や脂質を多く含みます。

| 食品(肉) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| 牛肉もも | 100g | 0.4 | 0 | 148 |

| 牛肩ロース | 100g | 0.2 | 0 | 380 |

| 豚肉もも | 100g | 0.2 | 0 | 171 |

| 豚ひき肉 | 100g | 0.1 | 0 | 209 |

| 鶏むね肉皮付 | 100g | 0.1 | 0 | 133 |

| 鶏ささみ | 100g | 0.1 | 0 | 98 |

| 鶏ひき肉 | 100g | 0 | 0 | 171 |

| 食品(魚) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| あかうお | 1切(100g) | 0.1 | 0 | 96 |

| さけ | 1切(100g) | 0.1 | 0 | 127 |

| さば | 1切(100g) | 0.3 | 0 | 211 |

| たら | 1切(100g) | 0.1 | 0 | 72 |

| ぶり | 1切(100g) | 0.3 | 0 | 222 |

| ししゃも | 3尾(60g) | 0.3 | 0 | 96 |

| むきえび | 100g | 0.3 | 0 | 77 |

| 食品(卵・大豆製品) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| 卵 | 1個(50g) | 0.2 | 0 | 71 |

| 豆腐(絹) | 100g | 2.0 | 1.1 | 56 |

| 豆腐(木綿) | 100g | 1.5 | 0.4 | 73 |

| 厚揚げ | 100g | 0.9 | 0.1 | 143 |

| 水煮大豆 | 100g | 7.7 | 0.9 | 124 |

| 納豆 | 1P(50g) | 6.0 | 1.3 | 92 |

| 豆乳 | 1本200ml | 4.7 | 2.8 | 89 |

野菜

食材によって、炭水化物の含まれる量に差があります。

低エネルギーで食物繊維が豊富なためダイエットに欠かせない食材です。

| 食品(野菜) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| トマト | 100g | 4.7 | 3.7 | 20 |

| にんじん | 100g | 8.8 | 6 | 32 |

| ブロッコリー | 100g | 6.6 | 1.5 | 37 |

| ほうれん草 | 100g | 3.1 | 0.3 | 18 |

| かぶ | 100g | 4.6 | 3.1 | 18 |

| きゅうり | 100g | 3.0 | 1.9 | 13 |

| キャベツ | 100g | 5.2 | 3.4 | 23 |

| だいこん | 100g | 4.1 | 2.8 | 15 |

| たまねぎ | 100g | 8.4 | 6.9 | 33 |

| なす | 100g | 5.1 | 2.9 | 18 |

| もやし | 100g | 2.4 | 1.1 | 15 |

| レタス | 100g | 2.8 | 1.7 | 11 |

海藻・こんにゃく・きのこ

炭水化物の量が少なく、食物繊維が多く含まれています。

たっぷりと料理に使うことができるため、かさを増しやすい食材です。

| 食品 (海藻・こんにゃく・きのこ) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| ところてん | 100g | 0.6 | 0 | 2 |

| もずく | 100g | 1.4 | 0 | 4 |

| わかめ | 100g | 5.6 | 2.0 | 24 |

| こんにゃく | 100g | 2.3 | 0.1 | 5 |

| えのきだけ | 100g | 7.6 | 3.7 | 34 |

| エリンギ | 100g | 6.0 | 2.6 | 31 |

| しいたけ | 100g | 4.9 | 1.4 | 18 |

| しめじ | 100g | 4.8 | 1.8 | 26 |

| なめこ | 100g | 5.4 | 2.0 | 21 |

| まいたけ | 100g | 4.4 | 0.9 | 22 |

果物

生の果物には、ビタミンやミネラルが豊富です。

1日1回は摂りたい食材ですが、炭水化物の量が多くなりやすいため、摂りすぎに注意しましょう。

| 食品(果物) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| いちご | 100g | 8.5 | 7.1 | 31 |

| オレンジ | 100g | 9.8 | 9.0 | 42 |

| キウイフルーツ | 100g | 13.4 | 10.8 | 51 |

| すいか | 100g | 9.5 | 9.2 | 41 |

| なし | 100g | 11.3 | 10.4 | 38 |

| パイナップル | 100g | 13.7 | 12.5 | 54 |

| バナナ | 100g | 22.5 | 21.4 | 93 |

| ぶどう | 100g | 15.7 | 15.2 | 58 |

| みかん | 100g | 11.5 | 11.1 | 49 |

| りんご | 100g | 15.5 | 14.1 | 53 |

乳製品

カルシウムを補うために、毎日摂りたい食材ですが、炭水化物が割と含まれています。

摂りすぎには気をつけましょう。

| 食品(乳製品) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| 普通牛乳 | 1P200ml | 9.8 | 9.8 | 126 |

| 低脂肪乳 | 1P200ml | 11.4 | 11.4 | 87 |

| 飲むヨーグルト | 1P200ml | 26.3 | 26.3 | 138 |

| ヨーグルト | 100g | 4.9 | 4.9 | 57 |

| プロセスチーズ | 1枚18g | 0.23 | 0.23 | 56 |

調味料

見落としがちなのが、調味料です。

意外かもしれませんが、普段よく使う調味料にも、炭水化物が含まれています。

使用する量に注意しましょう。

| 食品(調味料) | 量 | 炭水化物(g) | 糖質(g) | エネルギー(kcal) |

| 砂糖 | 大さじ1(9g) | 8.9 | 8.9 | 35 |

| 醤油 | 大さじ(18g) | 1.4 | 1.4 | 14 |

| 味噌 | 大さじ(18g) | 6.8 | 5.8 | 37 |

| みりん | 大さじ(18g) | 7.7 | 7.7 | 43 |

| 中濃ソース | 大さじ(17g) | 5.2 | 5.0 | 22 |

| マヨネーズ | 大さじ(12g) | 0.4 | 0.4 | 80 |

| ケチャップ | 大さじ(16g) | 4.4 | 4.1 | 17 |

| サラダ油 | 大さじ(12g) | 0 | 0 | 1.6 |

| バター | 大さじ(12g) | 0 | 0 | 84 |

| はちみつ | 大さじ(21g) | 17.2 | 17.2 | 69 |

| カレールウ | 1個20g | 8.9 | 7.6 | 95 |

| ハヤシルウ | 1個20g | 9.5 | 9.0 | 100 |

【参考】

・糖尿病食事療法のための食品交換表第7版 日本糖尿病学会 編・著

いちおしの代替食材

ここまで、炭水化物を含む食材を紹介してきました。

主食の代替食材としては、いも類がおすすめです。

また、いも類に野菜やきのこを足すとボリュームのある料理になります。

主食に、炭水化物の少ない食材を足すことも良いです。

例えば、ご飯にきのこを入れてきのこご飯に、パスタにきのこを入れてきのこパスタにする。

うどんは野菜をたっぷりの焼うどんに、ラーメンは野菜ラーメンにする。

副菜のいも類・豆類は、野菜や海藻・きのこ・こんにゃくに置き換えるとよいです。

生野菜サラダや海藻サラダ、海藻スープやきのこソテーなどは、噛み応えもあり満足感を得られます。

こんにゃくの煮物もおすすめです。

調味料においては、砂糖やはちみつをみりんに変えたり、味噌味を醤油味にする、カレーはルウの量を減らして素材の味を活かすなどの工夫をしましょう。

味付けは、濃くなるほど調味料を多く使用することになるため、だしの味を効かせ、薄味を目指しましょう。

炭水化物の量を意識したダイエットを行う際の注意点

ダイエットにおいて、炭水化物の量を上手に調整する必要があることはご理解していただけたかと思います。

ここからは、炭水化物の量を意識したダイエットを行う際の注意点を一緒にみていきましょう。

炭水化物は少しずつ増やしていく

なぜ、炭水化物の量を減らすのではなく、少しずつ増やしていくのでしょうか?

炭水化物がエネルギー源として必要なことは述べてきましたが、炭水化物が不足すると、

- 「筋肉量が減り代謝が落ちる」

- 「リバウンドしやすくなる」

- 「長期的に継続することで体調を崩しやすくなる」

などの問題が起こります。

さらに、体に必要な他の栄養素も不足する要因となり、ダイエットがうまく進まない原因や体調不良を招く原因となる可能性があります。

既に炭水化物の量が足りていない、長年に渡り足りていない人がダイエットを行う場合は、炭水化物の量を少しずつ増やしていく必要があります。

一方で、現在炭水化物を摂りすぎている人は、増やす必要はないのでご注意下さい。

「炭水化物が足りていない」とは、食事全体の炭水化物の割合が少なく、50%に満たないことを言います。

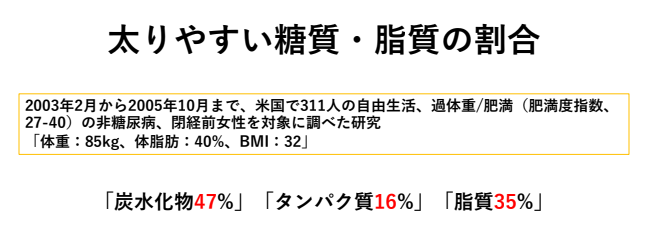

下の資料のように、炭水化物の割合が食事全体の50%を切ると、脂質の摂取量が多くなり太りやすくなります。

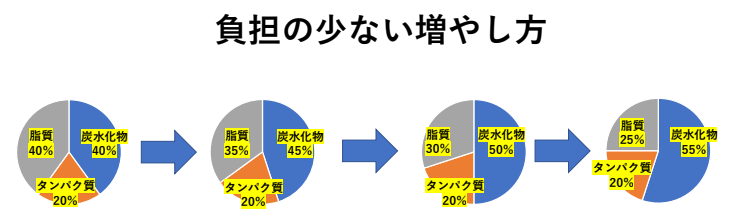

そのため、下のグラフのように炭水化物の量を少しずつ増やしていくことが重要です。

ここでの注意点は、「炭水化物の量を急に増やさない」ことです。

炭水化物の量を急に増やすと、身体がその変化についていけず、様々な症状がみられることがあります。

下の表は、炭水化物の量を少しずつ増やす(5%ずつ)際の例です。

実際に、炭水化物の量を増やす時の参考にしてみましょう。

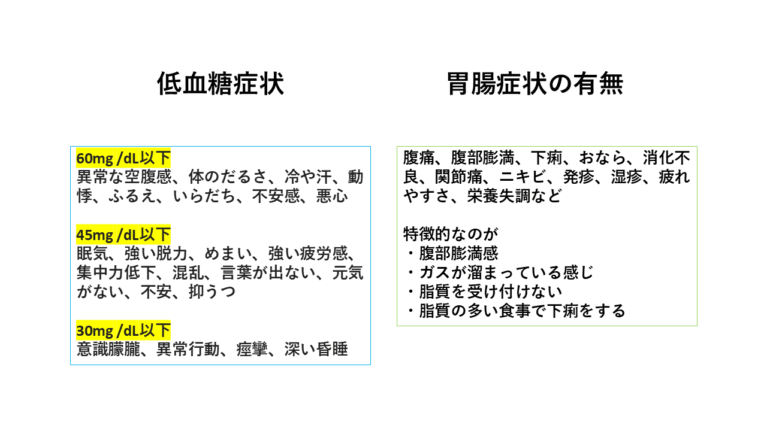

また、少しずつ増やすことに加え、実際に炭水化物の量を増やす時は、以下の表の「低血糖症状」や「胃腸症状の有無」を確認しながら行いましょう。

万が一、このような症状が見られた場合は、炭水化物の増やす量を減らし体調の回復を待ちましょう。

第2章「ダイエット時の1日の食事の献立例」で食事例について解説しましたので、そちらで、必要な炭水化物を摂りながら栄養バランスの整える方法を参考にしてみてください。

また、特に身体に問題がみられないようであれば、1週間を目安に変更していきましょう。

炭水化物の量は一度に変えるのではなく、自分の体調の変化をみながら、少しずつ調整していくことが大切です。

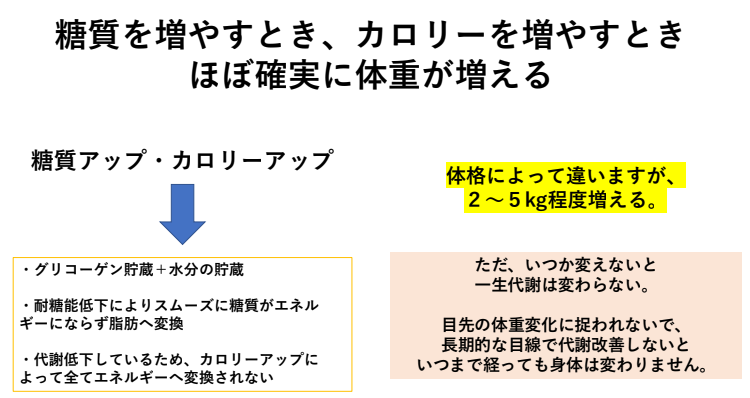

一時的な体重増加は気にしない

自分に適した量の炭水化物を摂ると、大抵一時的な体重増加が見られます。

これは、今までの食生活が関係しています。

本来、食事で炭水化物の中に含まれる糖質が体内に入ってきた時に処理できる力があれば、消化や吸収がスムーズに行われます。

しかし、あまり糖質を摂っていない食生活をしていると、その力が衰えてしまい、うまく消化や吸収ができなくなっている可能性があります。

このことが、便秘や下痢などのお腹の調子やその他の体全体に影響しています。

そのため、今まで必要なエネルギーが不足していた人が食事を見直すと、多くの人が下の資料のようになります。

しかし、ここで偏ったダイエットの食事を行うと、本来の目的であるダイエットとはかけ離れた結果を招くおそれがあります。

バランスのとれた食事こそが、ダイエットの近道です。

皆さん、今後の生活はどちらが理想的ですか?

一時的な体重増加を気にするのではなく、長期的な目線で代謝を改善し、ダイエットを成功させましょう。

まとめ

ダイエットに必要な炭水化物の量は1日100〜130gと言われていますが、実際のところ人によって大きく異なります。

ダイエット中であっても、炭水化物は身体にとって重要なエネルギー源であり、日々の活動を支えるために私たちの身体に欠かせない重要な栄養素です。

自分の身体に適した量を食べることがいかに大切かということが、この記事を通してご理解いただけたかと思います。

炭水化物の量を意識したダイエットは、まずご自身に必要な炭水化物の量を把握することから始めましょう。

そして、一時的な体重の変化で一喜一憂するのではなく、長期的に取り組むことでダイエットを成功させるきっかけとなっていただけることを願っています。

コメント