脂質代謝を改善するには、脂質摂取量を抑えて炭水化物の摂取割合を増やし栄養バランスを整える必要があります。

「脂質代謝」は、体が脂質を主なエネルギー源としてしまうことであり、脂質が多い食べ物であふれている現代の食の環境下で今まで通りの食生活を続けている限り、脂質代謝は一向に改善しません。

また、脂質代謝は重大な病気のリスクも高めてしまいます。

脂質代謝は痩せにくい体質になるだけでなく、病気の予備軍でもあるので、「食べたいものも食べれない」なんてことにならないように、今日から始められる脂質代謝改善方法を紹介していきます。

目次

脂質代謝って何?リスクとその原因

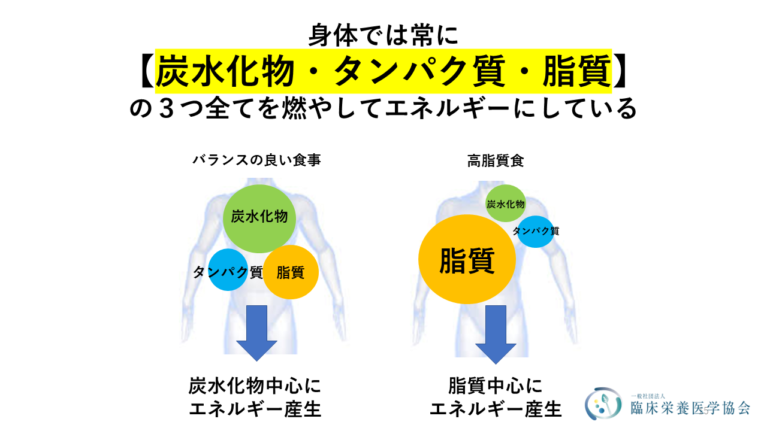

脂質代謝とは体内で脂質=(脂肪)を消化・吸収・分解・合成・貯蔵・利用する一連の仕組みを指します。

摂取した栄養の中で脂質の割合が多い場合、体は脂質を主なエネルギー源として使う「脂質代謝モード」になり、いつでもエネルギーとして使えるように、体に脂肪として貯め込もうとする仕組みになっています。

脂質の摂取量が消費量を上回り、代謝のバランスが崩れると「脂質代謝異常」が起こり、以下の様な病気のリスクが高まります。

- 動脈硬化

- 心筋梗塞・脳梗塞

- メタボリックシンドローム

- インスリン抵抗性・糖尿病

- 脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝がん

血管を詰まらせてしまうイメージを持っている人はいると思いますが、それだけでなく肝臓への負担を掛けて機能を弱らせたり、糖質の代謝機能を落としたりなど様々な方面で疾患リスクを及ぼします。

その他、眠気やイライラなどの低血糖症状だったり消化不良を起こして下痢や腹痛などの胃腸症状、食欲が爆発するなどは「脂質代謝」になっている可能性があります。

現代の食環境では、加工肉や霜降りのお肉、揚げ物など脂質が多くおいしい物があふれています。

また、SNS情報を鵜呑みにして炭水化物を控える人も多く、脂質過剰になりやすい環境です。

食生活以外でも運動不足や睡眠不足、ストレスも脂質代謝異常症を引き起こす原因と言われています。

脂質代謝の改善にはPFCバランスを整える!

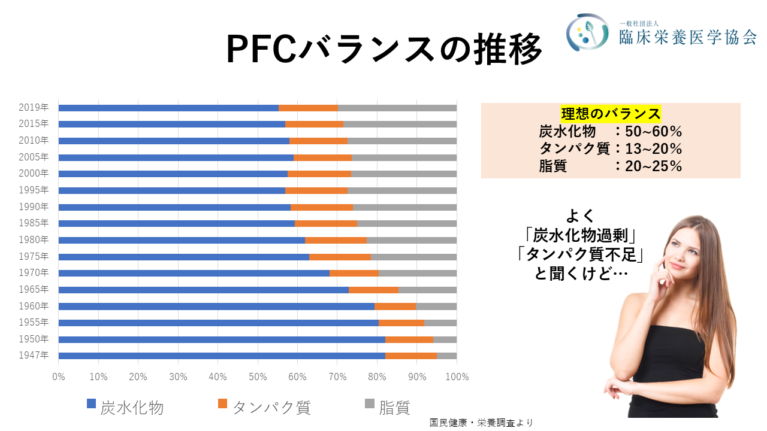

PFCバランスとは三大栄養素である「炭水化物」「脂質」「タンパク質」のカロリーバランスのことです。

そして、理想的な食事バランスは以下のようになります。

- 炭水化物(3.75kcal/g):50~65%

- 脂質(9kcal/g):20~30%

- タンパク質(4kcal/g):13~20%

このように1日の摂取カロリーの50%以上を炭水化物から、脂質を30%以下に抑えて摂取することが重要です。

しかし実は人々の脂質の摂取量は年々増えており、現代人は日々の食事で脂質30%超えている人が多いです。

そして多くの人はこれが原因で脂質代謝や糖尿病等の生活習慣病を引き起こしていると言われています。

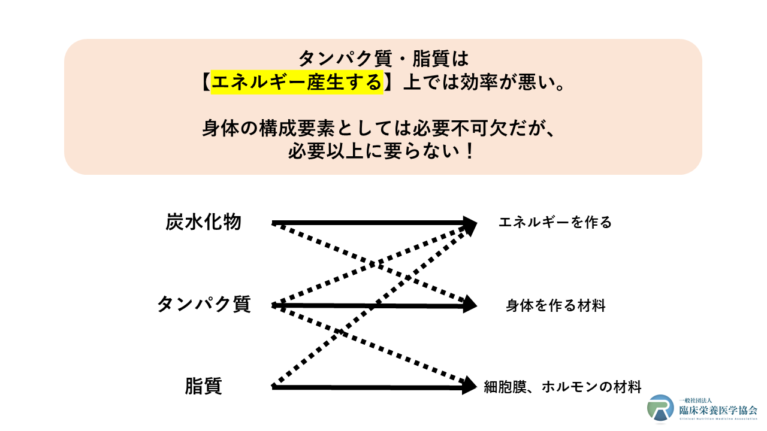

ではなぜPFCバランスを整えること(脂質を抑え炭水化物を増やすこと)が重要かというと、「効率良くエネルギー変換できる栄養素が炭水化物だから」です。

人の体は生命活動を維持するために、常に膨大な量のエネルギーを作り出す必要があります。

タンパク質、脂質もエネルギーとして使用はできるのですが、生命活動のためではなく筋肉やホルモンとして体の構成材料にする必要があるため、エネルギーとして使用するには効率が悪いです。

さらに、炭水化物不足の場合、様々なデメリットが生じます。

例えば、瞬発的な運動のパフォーマンス低下や脳機能(集中力低下、意欲低下、眠気)、肝臓や腎臓への負担、糖質の処理能力低下、代謝低下などがあります。

実際に脂質代謝の方は、炭水化物(糖質)を処理する能力が落ち、血糖値乱高下が起きやすくなります。

パンやごはんを食べると眠くなる、イライラするなどの症状を招いてしまいます。

他にも糖質が足りなくて脳が働かない、糖質を体内で精製しようと肝臓に負荷をかけるなどがあります。

SNS情報やメディアなどでは炭水化物が悪者にされがちですが、あなたの症状を把握し、正しくバランスを整え摂取していく事で基礎代謝を上げ、痩せやすい体を作る事ができます。

まずはここから!脂質代謝の改善に必要な食事の選び方

まずは何より普段食べているものの脂質割合が多いのか、少ないのかを把握して食事を選ぶことが大切です。

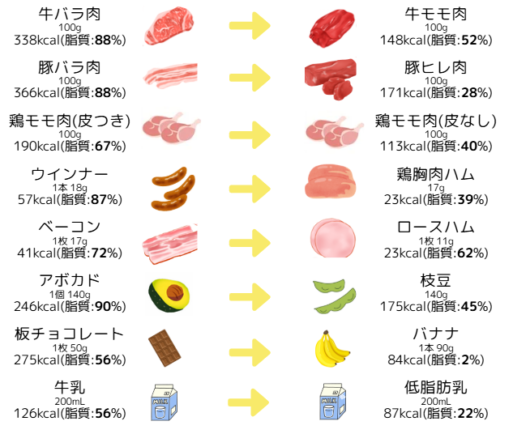

ここでは、食材に含まれている「見えない脂質」の減らし方と、実際調理や仕上げに使う「見える油」の減らし方について、例をあげて紹介します。

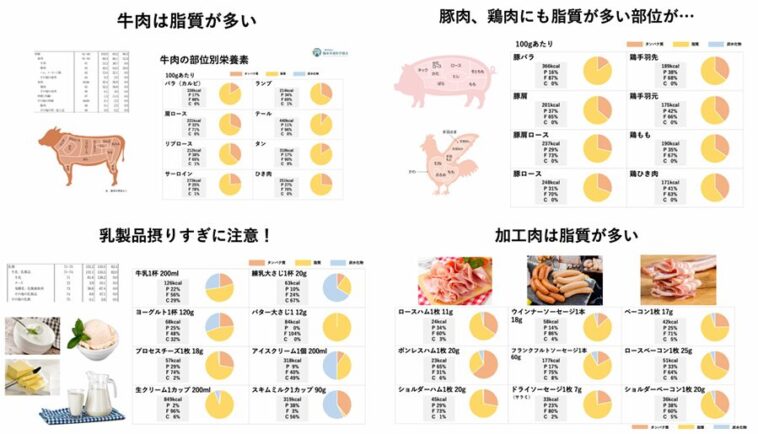

見えない脂質の選び方

タンパク質を摂ろうと肉を選択したとしても、肉は脂質が多かったり、ナッツも8割が脂質なので、私たちの想定よりも脂質割合が高くなってしまう事がよくあります。

食材にどれくらいの脂質が含まれているか、一見しただけでは分かりにくいのである程度でも把握しておくととても役に立ちます。

脂質の多い物から少ない物へと置き換えを意識しましょう。

【置き換えのポイント】

- 肉は脂質の少ない部分を選ぶ

- 鶏肉は皮をとる

- 間食は果物や干し芋に

- 牛乳は低脂肪乳に

【置き換え例】

データ:カロリーslism参考

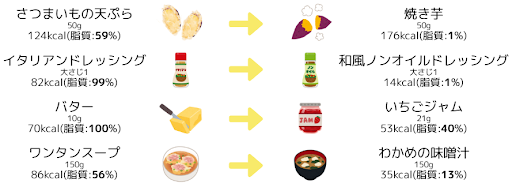

見える油の選び方

調理用油も大さじ1杯で100kcal近くあります。

せっかくヘルシーな食材を使ったとしても油をたくさんかけてしまったら元も子もありません。

見える油についても意識しましょう!

【置き換えのポイント】

- 揚げ物・炒め物 → 焼く、蒸す

- ドレッシングはノンオイルに

- バターはジャムに

- 汁物は味噌汁/お吸い物に

【置き換え例】

データ:カロリーslism参考

コンビニや外食での選び方

コンビニのお弁当や外食での食事は脂質が多くなりやすく、意識しないと脂質代謝は改善していきません。

一見ヘルシーに見えたとしても、気をつける必要があります!

例えばコンビニの海鮮とサラダのサンドイッチなど一見食物繊維が多くヘルシーそうに見えても脂質が60%もあるなんて事もあります。

ただこれを食べてはダメなのではなくて、食べ合わせの選び方を意識しておくことが大切です。

コンビニではお弁当を買うよりも単品で定食を揃えるようにする事で理想的なバランスにする事ができます。

外食では和食、定食メニューを選べるお店に行く方が比較的脂質を抑えやすいです。

多くのチェーン店ではホームページにメニュー毎の成分表示を載せているので、それを見て、よく行く食べているものがどれくらいの脂質割合なのか知っておくとよいでしょう。

食事の割合については詳しくは2章「脂質代謝の改善にはPFCバランスを整える!」をもう一度見てみてください!

コンビニでのおすすめメニュー

- 鮭おにぎり

- 納豆巻き

- カップ味噌汁(豆腐とわかめ)

- サラダチキンバー

- ハムとポテトのサラダ

- 牛乳寒天(みかん入り)

総カロリー:710kcal

- タンパク質:32.6g (18%)

- 脂 質 :15.0g (19%)

- 炭 水 化 物 :115g (63%)

脂質代謝の改善には炭水化物の取り方も重要

脂質を減らす事で全体の摂取カロリーが減るのでその分は炭水化物で補填する様にしましょう。

カロリー不足だと体は体内の「脂肪」や「筋肉」を分解、「糖」に変換しエネルギーを作り出そうと働き、結局は「脂質代謝」となってしまいます。

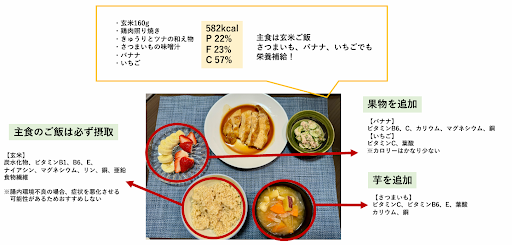

思っているよりも少し多めの炭水化物をとる

2章「脂質代謝の改善にはPFCバランスを整える!」で、理想的な炭水化物の摂取割合は50~65%と言いましたが、きちんと摂れている人はあまり多くありません。

下の写真を見てお米の量が多いなと感じる人も多いのではないでしょうか?

しかし実際にはお米だけでは足りておらず、一緒に芋や果物を足すことがポイントになります。

写真の量を目標に普段の炭水化物の量を意識してみましょう。

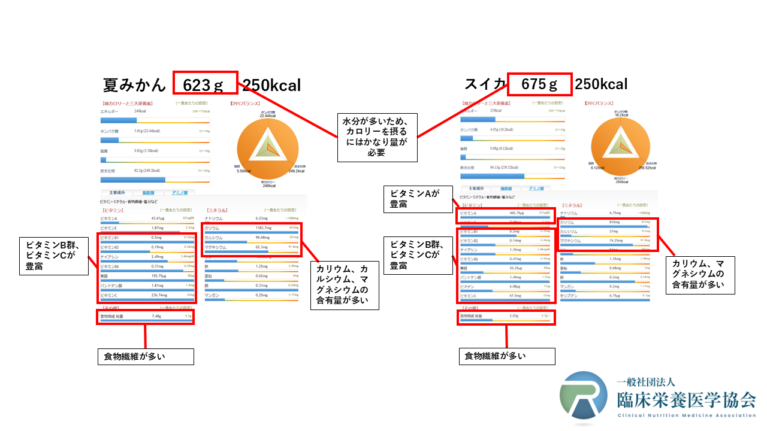

果物を意識的に摂取する

果物は脂質代謝の人には特におすすめの食べ物です。

なぜなら果物に含まれる果糖(フルクトース)には、脂質代謝で糖代謝機能が落ちている人でも代謝の反応経路の途中へショートカットするため、糖代謝を活発にする手助けをしてくれます。

果物は太るなどの情報が出回っていますが、清涼飲料水などに含まれる精製された果糖が肥満の原因であり、果物=太ると誤解されています。

むしろ果物はほぼ水分でカロリーも少なく、代謝を促すビタミンやミネラルを多く含むのでダイエットには欠かせない食べ物で、厚生労働省でも1日に200gの果物を食べることを推奨しています。

脂質の多い炭水化物を避ける

もちろん炭水化物を摂るときに脂質を気にしていないと、逆に脂質が多くなってしまう事もあるので注意が必要です。

主食としてこのようなものは脂質が多く、さらに単品で食べることもよくあるメニューなので脂質過剰になりやすいです。

- 牛丼

- 菓子パン・クロワッサン

- ピザ

- ラーメン

また、「パン食」もバターを塗ったり脂質の多いベーコンやウインナーと一緒になりがちなので、ごはん食よりも脂質過剰になりやすく、こういった食べ物は頻度を減らすことで脂質代謝改善につながります。

「変化が見える」はじめの2ステップ

脂質やバランスを気を付けようと意識したとしても何をしていいかわからないって人は、まず以下の2つを取り入れてみましょう。

決意や意思だけではなかなか継続して改善出来る事ではありません。

簡単なことから実践して、脂っこい物や甘い物に対する急な欲求(ドカ食い衝動)が起らないような体にしていきましょう。

ステップ① 朝食をしっかり食べる

朝は食欲がなかったり、時間が無かったりなどの理由で食べない人が多いですが、朝からごはんを食べるようにしましょう。

主食(ごはん、パン)を朝昼夜で3食食べるようにしないと、カロリー不足や炭水化物不足で、脂質過剰・脂質代謝になりやすくなるからです。

さらに脂質過剰・脂質代謝の人は糖を処理する能力が落ちている状態なので、一気に食べてしまうと処理しきれません。

処理しきれなかった分の糖質は余って血糖値乱高下を起こしてしまう原因となってしまいます。

それによって、1章「脂質代謝って何?リスクとその原因」にて記載した、疲れ・眠気などの「低血糖症状」が出てきます。

特に朝食は重要です。

活動量が多くなる午前中のエネルギーを補い、日中の血糖値を安定させるからです。

逆に言うと、朝食を抜いてしまった場合昨晩からエネルギーを補給できていないので、お昼にはエネルギー・糖分が枯渇状態となります。

そんな状態だと昼食を食べたら急激に血糖値が上がってしまい、血糖値乱高下が起きてしまいます。

さらに、血糖値が低いと体がエネルギーを求めて、甘いもの・高カロリーのものを欲するので、高脂質な食事になりやすい傾向があります。

そのため、脂質代謝を改善するには朝食は必ず食べましょう。

もし朝食を食べるハードルが高い人はバナナなど果物、スムージー、おかゆなど口にしやすい物や消化しやすい物から始めることをオススメします。

ステップ② 間食を入れる

ステップ①でも述べた様に、一度に炭水化物を摂るのが難しい人は、間食で取り入れるのも良いでしょう。

間食に干し芋またはおにぎりを食べて、夕食のお肉を1切れ減らすだけでも脂質割合を5%程減らす事ができます。

ただしチョコやクッキーなど脂質が多いお菓子ではなく、脂質の少ない物であることが重要です。

干し芋は低脂質で、食物繊維豊富のため食欲もコントロールできるのでおすすめです。

初めの1週間でステップ①を実施し、調子が良ければ次にステップ②を追加し炭水化物割合を増やしていきましょう。

2週間から1ヶ月見て、「食欲がコントロールしやすくなった」「疲れにくくなった」などの効果が出てきたら、代謝が上がって来ている証拠です。

そうしたら継続し、さらに栄養バランスを理想値に近づける様整えていきましょう。

きっと炭水化物(糖質)の処理能力が上がり脂質代謝が改善されていくはずです。

ただし、炭水化物の摂取量を増やす際に急激に増やしてしまうと、糖の処理能力が落ちていてうまく処理できず血糖値乱高下を起こし眠くなったり、便秘、下痢などの低血糖症状や胃腸症状を起こしてしまう場合があるので、もし症状が出た場合は増やす量を減らしたり、一度中止したりして下さい。

知識を学び、より正確なアプローチを

人によって身長や体重、普段食べている食事内容や代謝も異なります。

テレビやSNSの栄養・健康情報ではそれぞれに適した方法は発信されていません。

また、これまでバランスが悪かった人は糖質を処理する体の機能が著しく低下していて、急には食生活を変えられない事も多いです。

「お米を食べたら太った」なんて人は糖質を処理する能力が落ちています。

そこで正しく炭水化物を摂取していくには、状態や症状を見ながら摂取していく必要があります。

臨床栄養医学協会では栄養の知識をつけるだけではなく、栄養指導方法を学ぶ事もできます。

指導方法を学ぶという事はその人それぞれの状態を見極め、その人に適した方法で改善案を見つけていける様になるので、より正確なアプローチで確実に結果を出すことが可能になります。

参考: 臨床栄養医学協会

まとめ

脂質代謝とは脂質過剰によって引き起こされ、ひどい場合は死に至る病気の原因にもなります。

脂質過剰になりやすい現代食では脂質量を把握し、食材や商品をうまく選び、調整する事が重要になってきます。

脂質代謝はすぐには改善できませんが、この記事で記載したポイントを実行すれば1ヶ月ごとに体の変化を感じられる人も多いです。

実際に今日から、ステップ①を試して、食材選びや外食での商品の選び方も気にして、脂質代謝改善を目指していきましょう。

コメント