実は、腸内環境の悪化には、日々の食生活に含まれる「タンパク質」が関与していることがあります。

私たちは知らず知らずのうちに、食べるものやその摂り方によって腸に負担をかけているかもしれません。

健康に良いとされるタンパク質ですが、摂り方を誤ると腸内環境の多様性を乱し、悪化を招く可能性があります。

しかし、腸内環境にとってタンパク質は非常に重要なものであり、摂らないことは難しいのも事実です。

大切なのは、「過剰摂取を避けること」です。

適切なタンパク質の摂り方を実践することで、腸内環境を改善していくことができます。

この記事では、腸内環境を改善するための正しいタンパク質の摂取方法や、過剰摂取によって腸内環境が悪化する理由について詳しく解説していきます。

また、タンパク質との上手な付き合い方もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

腸内環境はタンパク質で悪化する可能性がある

腸内環境が悪化する原因のひとつに、「タンパク質の過剰摂取」が関係しています。

腸内環境をわかりやすく説明する例として、「善玉菌」と「悪玉菌」に分類されることがあります。

「善玉菌」は健康維持に貢献し、「悪玉菌」は害を及ぼすとされ、【善玉2:悪玉1:日和見:7】と一般的によく伝えられています。

しかし、実は理想的な腸内細菌バランスなどは存在しません。

腸内細菌のバランスは個々で大きく異なり、食事、ライフスタイル、遺伝、年齢、健康状態などによって変化していきます。

そして、様々な菌の種類がバランスよく存在することがメリットをもたらし、様々な菌の多様性が低下すると疾患のリスクが上がると報告されています。

タンパク質の過剰摂取により特定の菌が過剰に繁殖し、相対的に他の菌の種数が減少することで、腸内で有害物質が発生しやすくなり、腸の動きが悪くなったり、ガスが溜まったりすることがあります。

これが、便秘や下痢、肌荒れといった症状の元になる理由の1つでもあります。

そして、過剰にタンパク質を摂取すると、次のような症状が出る可能性があります。

- 消化がうまく進まず便秘や下痢になる

- 腸内で発生した有害物質が血流に乗って全身に影響を与え肌荒れを引き起こすことがある

- 腸内でガスが発生しやすくなり、お腹の張りやガスにつながる

特に、食事が不規則になりがちな人には、こうした腸内環境の変化が起こりやすいのです。

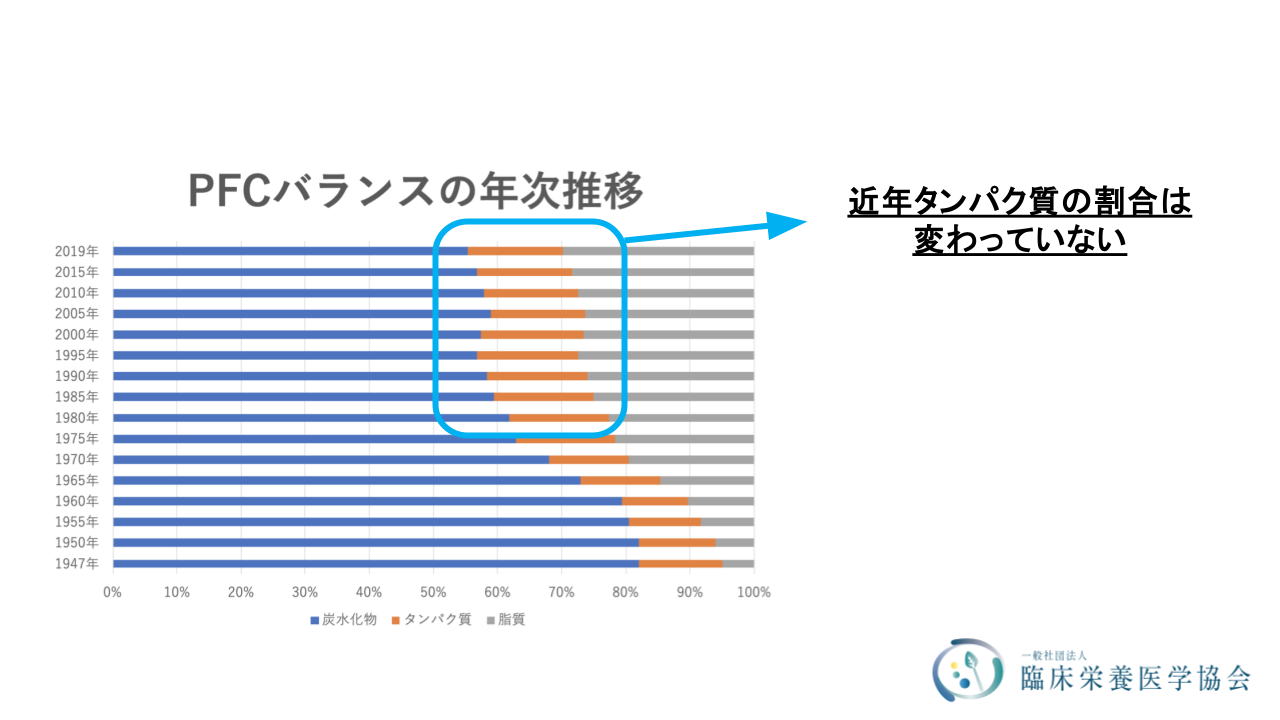

また意外かもしれませんが、実は現代人のタンパク質摂取量は1975年からそれほど変わっていないといわれています。

では、なぜ腸内環境が悪化しやすいのでしょうか?

答えは、食事のバランスと生活習慣にあります。

過度なダイエットや、外食・加工食品の多い生活は腸内環境に悪影響を与えることが多いです。

これらが、結果としてタンパク質過剰摂取につながり、腸内環境を乱す原因になっているのです。

次の章では、腸内環境を改善するための具体的な方法についてご紹介します。

忙しい中でも、簡単に実践できる方法をぜひ取り入れてみてください!

タンパク質過剰によるその他のリスク

健康や筋トレ、ダイエット、女性なら美容に対して意識が高まる方も多いのではないでしょうか?

最近は「高タンパク質ダイエット」や「プロテイン摂取」が流行していますが、実はタンパク質の過剰摂取にはいくつかのリスクがあります。

今回は、特に知っておきたい3つのリスクについてお話しします。

カロリーオーバーになる

タンパク質は筋肉を維持したり、代謝をサポートするために重要ですが、摂りすぎるとカロリーオーバーになりがちです。

例えば、筋肉をつけるためにプロテインを多く摂取しても、運動量が少ないと余分なカロリーが脂肪として蓄積されてしまいます。

特に、30代半ばからは基礎代謝が徐々に低下してくる時期なので、体重増加を防ぐためにも適量のタンパク質摂取を心がけることが大切です。

第3章の3-1.適正なタンパク質量を把握するを参考にし、自分に必要な分だけ摂取をしましょう。

腎機能に負担がかかる

タンパク質は代謝の過程で有害なアンモニアを発生させます。

タンパク質を過剰に摂取すると、その分解に腎臓が多く働くことになります。

これは、腎臓が尿素などの老廃物を排出するために余分な負担を抱えることを意味します。

特に、もともと腎臓にトラブルがある場合や、家族に腎疾患のリスクがある方は、タンパク質の摂取量をコントロールすることが必要になってきます。

過剰な摂取は腎機能の低下を引き起こす可能性があるため、医師と相談しながら適切な量を守りましょう。

尿路結石のリスクがある

動物性のタンパク質(肉、魚、卵など)を大量に摂ると、尿中のカルシウムやシュウ酸が増加し、尿路結石のリスクが高まることがあります。

尿路結石は非常に痛みを伴う症状で、結石が大きくなると手術が必要になることもあります。

特に水分不足と結びつくと結石ができやすくなるため、タンパク質の多い食事をしている場合は、こまめな水分補給も心がけましょう。

このようにタンパク質を意識することは良いことですが、過剰摂取はかえって健康に悪影響を与えることもあります。

適度な量のタンパク質をバランスよく摂取し、特に腎臓や尿路の健康にも注意を払うことが大切です。

自分の体に合った食生活を見直し、無理なく続けられるヘルシーな習慣を取り入れましょう。

腸内環境を改善するタンパク質の摂り方

腸内環境を整えるためには、腸内細菌の多様性とバランスがポイントになります。

様々な菌が適切にバランスよく存在していることが、よい腸内環境を維持するために大切なことなのです。

そのためタンパク質も当然摂らなければならない栄養素です。

悪いからと言って摂らないのではなく、摂り方に気をつけていく必要があります。

ここでは、健康的な腸内環境を保つための3つのポイントをご紹介します。

適正なタンパク質量を把握する

まずは、適正なタンパク質量を知ることが大切です。

一般的に、1日のタンパク質摂取量は、体重1kgあたり1gが目安とされています。

例えば、体重50kgの女性なら、1日50gのタンパク質が理想的です。

ただし、運動量やライフスタイルによっても必要量は変わります。

過剰に摂りすぎず、適量を意識することで、腸内環境のバランスを保つことができます。

そこで、活動レベル別の摂取量の目安になる指標を以下に紹介しますので、参考にしてください。

運動量 タンパク質摂取量

(1日あたり)

| 【活動量1】 | デスクワーク中心でスポーツもしない | 0.8~1.0g/体重kg |

| 【活動量2】 | デスクワーク中心だが、たまにスポーツをする | 0.8~1.2g/体重kg |

| 【活動量3】 | 週3~5回は遊び程度のスポーツをする | 1.0~1.4g/体重kg |

| 【活動量4】 | 週3~5回は本気のスポーツをする | 1.2~1.6g/体重kg |

| 【活動量5】 | 高強度の運動をしている(筋トレなど) | 1.4~1.8g/体重kg |

引用:臨床栄養医学協会資料

例えば、体重が50kgの人で【活動量2】に当てはまる方であれば、1日のタンパク質摂取量は40〜60gとなります。

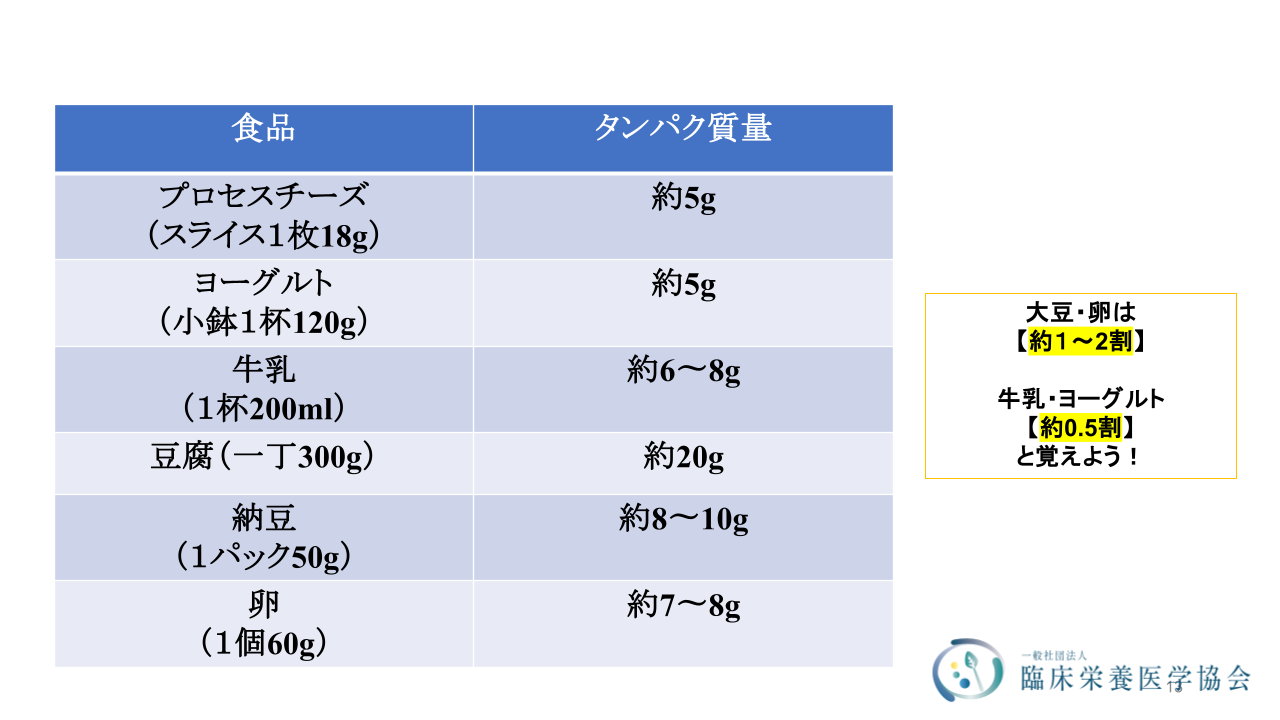

引用:臨床栄養医学協会資料

引用:臨床栄養医学協会資料

この他にも食品のタンパク質量を知りたい場合は、こちらのサイトも参考にしてみてください。

参考:カロリーSlism

高脂質のタンパク質は控える

腸内環境を悪化させる原因の一つに、高脂質なタンパク質の摂取があります。

タンパク質を摂取することは大切ですが、何も意識せずに摂っていると、気が付かないうちに脂質を摂りすぎている場合があります。

特に脂身の多いお肉や揚げ物は腸内での消化に負担をかけやすく、腸内細菌の多様性とバランスを乱す原因になります。

代わりに、「脂質の少ない鶏肉や魚、大豆製品(豆腐や納豆)」などの、ヘルシーなタンパク源を選ぶことがポイントです。

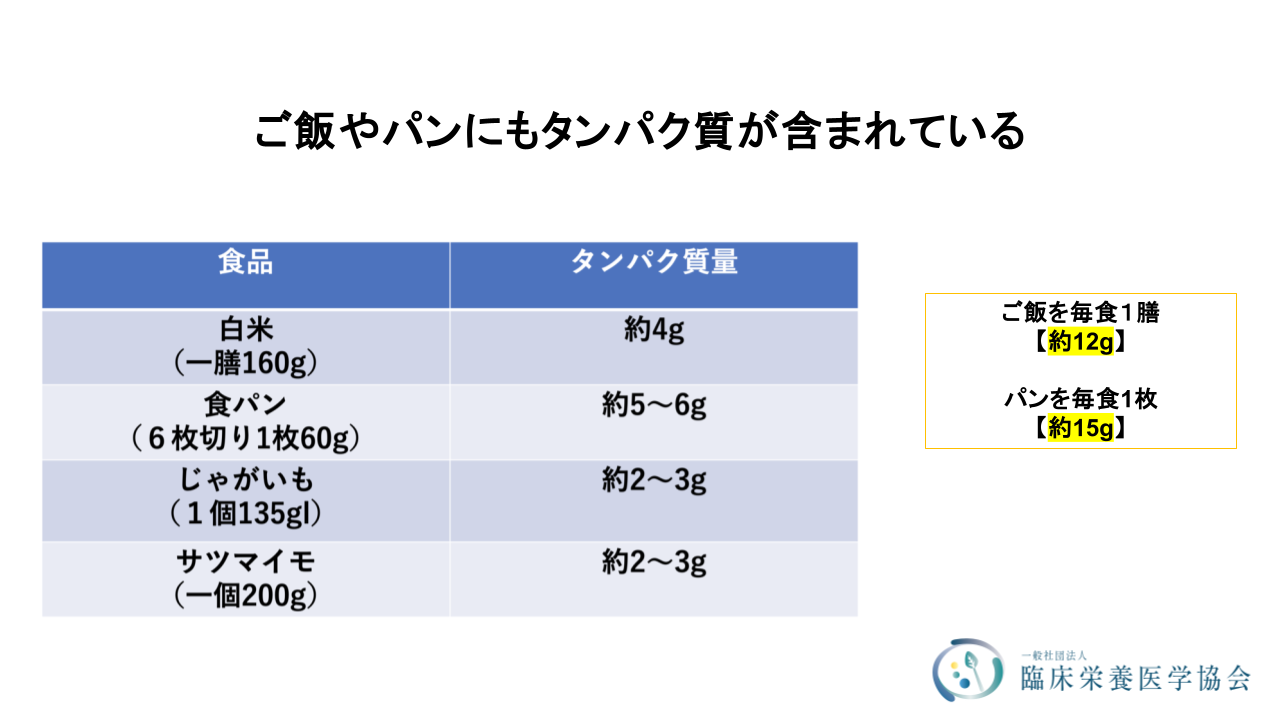

意外かもしれませんが、ご飯やパンなどの穀物にもタンパク質は含まれています。

また、オメガ3脂肪酸を含む青魚は、腸内環境の改善に役立つ良質な脂質としておすすめです。

引用:臨床栄養医学協会資料

タンパク質と一緒に多糖類・食物繊維を摂取する

腸内環境を整えるためには、タンパク質と一緒に食物繊維を多く含む食材を摂ることが重要です。

食物繊維は、特定の有益な腸内細菌の数を増やし、腸内の健康を改善することが示されています。

食物繊維を含む食材といえば、例えば、野菜、果物、全粒穀物、海藻、豆類などです。

これらの食材を積極的に取り入れることで、腸の動きを促し、便秘の解消や腸内環境の改善に役立ちます。

出典:「日本人の食事摂取基準(2025 年版)」 策定検討会報告書

厚生労働省が推奨する食物繊維の摂取量は、18~64歳では男性21g以上、女性18g以上です。

これにより便通改善や血糖値の上昇抑制など、健康に多くのメリットがあります。

通常の食事から摂取する範囲であれば心配はありませんが、サプリメントなどで過剰に摂取した場合には注意が必要です。

食物繊維を多く摂りすぎると、必要な栄養素の吸収も抑えてしまったり、下痢や便秘を引き起こしたりする可能性があります。

食物繊維には水溶性と不溶性の2種類がありますが、特に、バランスよく摂取することが重要で、

『水溶性:不溶性=2:1』

の割合で摂取することが推奨されています。

これらのポイントを意識して、毎日の食事に少し工夫を加えることで、腸内環境は大きく改善します。

忙しい生活の中でも、できる範囲で取り入れてみてくださいね!

腸内環境を改善する生活習慣

筋トレやダイエット、美容だけでなく、日々の健康管理や体調の維持にも、腸内環境が大きな影響を与えることがわかっています。

腸内環境を整えることで、消化や代謝がスムーズになり、肌の調子が整ったり、免疫力が高まったりと、体全体に良い変化が期待できるでしょう。

ここでは、腸内環境を改善するための、誰にでも取り入れやすい生活習慣をご紹介します。

消化不良や腸内環境が悪化すると、以下のような症状が出ることがあります。

- 胃痛

- 腹痛

- 腹部膨満

- 下痢

- 便秘

- 吐き気

- 食欲不振

- 下痢

- おなら

- 肌荒れなど

これらは、カロリー不足や高脂肪食、食物繊維不足、ストレスや生活環境などさまざまな要因によって引き起こされます。

腸内環境を改善するための生活習慣には、次のようなものがあります。

食物繊維を多く摂取する | 野菜、果物、全粒穀物、豆類に含まれる食物繊維は、有益な腸内細菌を増やし、腸内フローラを整えます。 |

発酵食品を摂る | ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品は腸内の有益な菌を増やします。 |

適度な運動を行う | 運動は腸の動きを促進し、便通を良くする効果があり、腸内環境の改善に役立ちます。 |

十分な水分補給 | 水分不足は便秘の原因になるため、こまめに水を飲むことが腸の健康に大切です。 |

規則正しい生活リズム | 睡眠不足や不規則な生活は腸内バランスを崩しやすくするため、規則正しい生活を心がけましょう。 |

ストレス管理 | ストレスは腸内環境を悪化させる要因です。リラックスできる時間を作り、ストレスを溜め込まないようにしましょう。 |

加工食品や過剰な脂肪・糖分を控える | これらは腸内細菌の多様性とバランスを乱す原因となるため、摂取を控えめにすると良いです。 |

「バランスの良い食事をとりましょう」というフレーズは誰もが一度は聞いたことがあるかと思います。

でも実際バランスの良い食事って何でしょう?

それは以下のような定食スタイルを目指すことで叶えられます。

主食1 | ご飯、パンなど |

主食2(小鉢) いも類・穀物など | 芋、かぼちゃ、オートミール、押し⻨、とうもろこし、栗など |

主菜 | 肉、魚、大豆、卵など |

副菜 | サラダ、野菜、きのこ、海藻類など |

汁物 | 味噌、海藻類など |

果物 | 旬の果物 |

乳製品 | チーズ、牛乳、ヨーグルトなど |

ポイントはご飯やパンなどの主食以外に、芋類やかぼちゃなどの炭水化物の豊富な小鉢をもう一品と、果物を食べることで不足しがちな糖質をしっかり摂ることです。

そうすることでビタミン・ミネラル・食物繊維なども充足しやすくなるため、定食の形はまさに理想の食事となります。

また脂質を減らすために、以下のような工夫も大切になります。

- 炒め物や揚げ物、加工肉は極力少なくする

- 脂身の多い肉は脂身の少ない部位に変更する

- ドレッシングはノンオイルのものにする

腸内環境を整えることは、体の内側から健康をサポートするための重要なステップです。

発酵食品や食物繊維を意識して摂取し、適度な運動や水分補給を心がけ、生活リズムを整えることで、腸内環境を改善し、より健やかな毎日を過ごせるようになります。

腸内環境を悪化させる?嘘とホント

腸内環境が健康や日々のパフォーマンス、美容に大きな影響を与えることは広く知られていますが、日々の食事やサプリメントの摂取が腸内にどう影響するのか、さまざまな噂や情報が飛び交っています。

今回は、「腸内環境を悪化させる」と言われるものについて、その真実を探ります。

プロテイン

プロテイン:腸内環境に悪影響を与える?

ホントでもあり、嘘でもある。

プロテインは、筋肉の発達・維持や美容にも役立つため、魅力的な栄養素です。

しかし、摂取方法やプロテインの種類によっては腸内に悪影響を与えることもあります。

特に動物性のホエイプロテインは、一部の人にとって消化しづらく、腸内ガスや下痢を引き起こす可能性があります。

その一方で、植物由来のソイプロテインや、消化の良い成分が含まれるプロテインを選ぶことで、腸内環境に優しい摂取が可能です。

適量を守り、腸に優しい選択を心がけることが大切です。

牛乳

牛乳:腸内環境に悪影響を与える?

これも人によるが、一般的には注意が必要。

牛乳には、タンパク質やカルシウムなど栄養が豊富に含まれていますが、特に乳糖不耐症の方には腸内環境に悪影響を与えることがあります。

乳糖不耐症とは、牛乳に含まれる乳糖をうまく消化できず、ガスや下痢、腹痛を引き起こす状態です。

主な症状として

- 腹痛、下痢

- お腹の張り、ガス

- 吐き気、腹鳴(ゴロゴロ音)

があります。

年齢とともに、この症状が出やすくなることも多く、腸内環境が乱れる原因になることもあります。

乳糖不耐症がある方は、乳糖を除去した牛乳や、植物性ミルク(アーモンドミルク、オーツミルクなど)を選ぶと良いでしょう。

サプリメント

サプリメント:腸内環境に悪影響を与える?

摂り方次第でホントにもなる。

美容や健康のためにサプリメントを摂取する方は多いですが、過剰摂取や相性の悪い成分を摂り続けると、腸内環境を乱す可能性があります。

例えば、鉄分サプリは便秘を引き起こすことがあり、マグネシウムを含むサプリメントは逆に下痢を引き起こすことがあります。

また、消化を助けるための酵素サプリやプロバイオティクスを摂ることで、腸内環境の改善に繋がることもあります。

サプリメントは、自分の体に合ったものを適量摂取することがポイントです。

腸内環境を悪化させるかどうかは、食材やサプリメントの種類や摂取量、そして個々の体質に大きく左右されます。

プロテインや牛乳、サプリメントは正しく選び、バランスよく摂ることで腸内環境を整える助けになります。

自分の体調や腸の反応を観察しながら、無理なく取り入れていきましょう。

正しい知識を身につけるには資格取得がオススメ!

またもっと深く栄養学の知識を得て、食生活や腸内環境改善に取り組んでいきたい方には当協会の資格取得講座もおすすめです。

これまでも腸内環境の不調を自力で改善しようと取り組んで、思うようにいかなかった経験はありませんか?

人によって消化・吸収機能の状態が違うため、思うようにいかなかったのは自分の身体の状態に合ったアプローチができていなかったからなのです。

長年抱えた不調であればあるほど、いきなり改善しようとしても身体はついていけません。

当協会の資格取得講座であれば、そういった一人一人の状態や生活背景を捉え、総合的な食生活改善に導くことができる栄養の専門家を目指せる内容になっています。

興味のある方はぜひ以下のウェブサイトをご覧ください。

まとめ

今回の記事では、タンパク質摂取が腸内環境に与える影響や、健康的な生活習慣についてお伝えしました。

タンパク質は体にとって大切な栄養素ですが、過剰に摂取すると腸内環境が悪化し、ガスや便秘、下痢などの不快な症状を引き起こす原因となり得ます。

特に、現代人は食生活の変化によって高タンパク・高脂質な食事が増え、腸内環境に負担がかかりやすい状況にあります。

適正なタンパク質量を把握し、体に必要な量を過不足なく摂ることが大切です。

食物繊維や多糖類と組み合わせることで、有益な腸内細菌を増やし、多様性を保つ助けになります。

高脂質のタンパク質は控え、なるべく脂肪分の少ないタンパク源を選ぶようにしましょう。

また、腸内環境を悪化させる要因としては、プロテインの過剰摂取や牛乳、サプリメントの使い方などもありますが、正しい知識を持ち、適切に活用すれば腸内バランスに良い影響を与えることが可能です。

最後に、腸内環境を改善するためには生活習慣の見直しも重要です。

規則正しい生活、ストレス管理、適度な運動、水分補給など、腸の健康を保つ生活習慣を心がけることで、体全体の健康と心地よい毎日をサポートできるでしょう。

コメント